2017-12-16 12:16:53

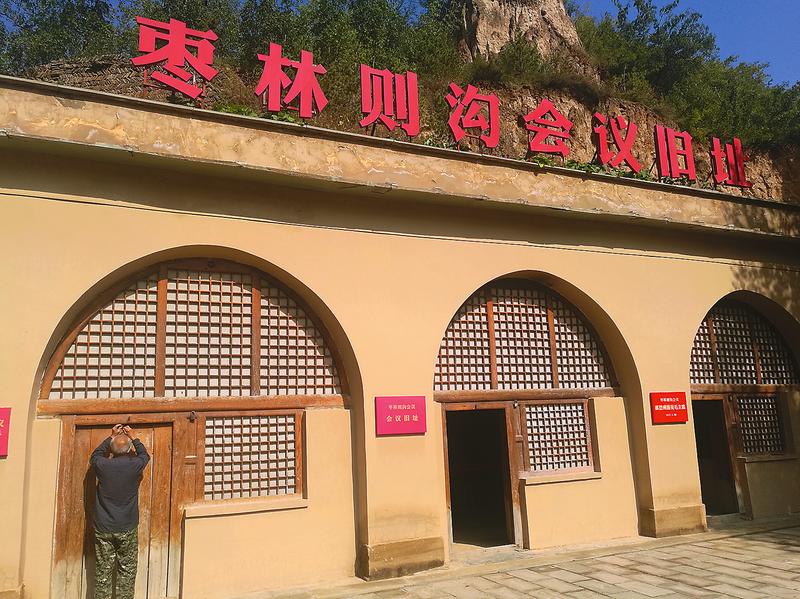

枣林则沟会议旧址。

枣林则沟会议旧址。

老房东的后代为我们讲述转战陕北的故事。

老房东的后代为我们讲述转战陕北的故事。

本报记者 白亮 文/图

1947年3月19日,毛泽东、周恩来率中共中央机关在延川县的刘家渠村住了一天后,又于当晚出发,来到了清涧县的徐家沟村。这并非毛泽东第一次走进清涧,早在1936年2月,他就率中央机关在清涧县袁家沟村生活、战斗了16个昼夜,发表了著名的《东征宣言》,写下了气壮山河的诗篇《沁园春·雪》。

枣林则沟会议决定“兵分三路”

3月20日,周恩来要去子长县找先期转移到那里的朱德和任弼时等同志。临行前,他又在徐家沟村巡视了一遍,把警卫员叫到跟前叮咛:“这个地方沟太浅,离公路又近,不好隐蔽,得另换村庄住。一定要保证毛主席的安全,不得出任何问题。”周恩来走后,敌人的飞机果然来了,老在徐家沟的上空转。警卫员经过调查,发现公路东边约10公里外的高家硷村比较隐蔽,就护卫毛泽东转移到了那里。

在高家硷村住了几天后,3月24日,毛泽东向西去子长县的王家坪村,与住在那里的周恩来、朱德、刘少奇、任弼时等同志会合。在王家坪住了几天后,29日,毛泽东等人又重新进入清涧县境内,于半夜时分到了枣林则沟村。

中央首长们在各自的住处刚把行李放下,就赶到毛泽东住的窑洞,参加党中央召开的紧急会议。

这次会议主要讨论一个重要问题:面对胡宗南20多万兵力的疯狂进犯,中央机关该如何行动?

参加会议的同志特别是任弼时,再三提出请毛泽东率领党中央和解放军总部到黄河以东的解放区去。

毛泽东反复分析了形势后说:“我不能走,党中央最好也不要走。我走了,中央走了,蒋介石会把胡宗南的部队投到其他战场,其他战场就要增加压力。我留在陕北,拖住胡宗南,别的地方能好好地打胜仗。”毛泽东也不同意为了保卫他,给陕北增加部队的建议,他指出:“不能再调部队了,陕甘宁边区手掌大块地方,敌我双方现在就有几十万军队,群众已经负担不起。再调部队,群众就更负担不起了。”

会议决定:成立中央前敌委员会,由中央书记处的3位书记毛泽东、周恩来、任弼时率中央机关和人民解放军总部留在陕北,主持中央工作;成立中央工作委员会,由刘少奇、朱德、董必武组成,立即东渡黄河,前往晋西北或其他适当地点进行中央委托的工作。此后又决定由叶剑英、杨尚昆等率领中央机关大部分工作人员到山西临县,组成中央后方工作委员会,统筹后方工作。

枣林则沟会议后,留在陕北的中央机关、解放军总部工作人员以及警卫部队约800人组成4个大队,统归“直属司令部”(代号“九支队”)指挥,任弼时任司令,化名史林;陆定一任政委,化名郑位。为了保密和安全,毛泽东、周恩来也分别用李德胜、胡必成的化名,隐含解放战争必胜、中国革命必成之意。

枣林则沟会议是中共中央撤离延安后召开的一次极为重要的会议,这次会议明确了战略方向和任务,为转战陕北确立了“航标”。

由于毛泽东决意不离开陕北,中央需要找一位忠实可靠、熟悉陕北地理环境的领导干部做向导。正在清涧农村下乡搞土改工作的县委书记郝登洲被一封快信叫到枣林则沟村,在清涧县委帮忙的绥德地委秘书长乔备果也一同前来。

听了郝登洲的工作汇报后,毛主席问:“你对陕北熟悉不熟悉?”

郝登洲答:“清涧县我熟悉,其他地方不很熟悉。”

乔备果马上说:“清涧县他熟悉,别的县我比他熟悉。”

毛主席看了看乔备果,询问他的情况,郝登洲给毛主席作了详细介绍。毛主席说:“那就请乔备果留下,给我们带一段路好吗?”

乔备果一连说了几个“好”。

清涧如今再“闹红”

来到枣林则沟村时,记者发现这里名副其实——脑畔上、沟里,到处是枣树。过了一座小桥,就是一座干净整洁的院落,五孔窑洞一字排开,上方立着“枣林则沟会议旧址”几个大字。听见有人进了大门,住在第一孔窑洞里的吴子俊走了出来,得知记者的来意后,他很快打开了其余几孔窑的门,开始讲解起来。这几孔窑里都陈列着一些老照片,其中一孔窑里还用蜡像复原了当时开会的场景。

据现年70岁的吴子俊介绍,中央机关来时,他爷爷吴进增50岁,弟兄两家住在一个院里,家里很穷,每年青黄不接之际,苦菜都挖不来,树叶也不知吃了多少。当时,他们只知道入住的是一些首长,走后才知道是毛泽东等人。前些年窑院破败不堪,2010年政府收购了窑洞并依原样进行整修,现由他照看,每个月给500元工资。

吴子俊说,他爷爷临去世时嘱咐他:“毛主席帮咱穷人翻了身,你不敢把他老人家忘了。”受爷爷讲的转战陕北故事影响,他20多岁就入了党,做人做事也都讲个原则。他说近两年每年大约有几千人来参观,基本都是他给讲解。

枣林则沟村现有700多人,除靠种植杂粮、劳务输出等维持生计外,红枣产业是一个重要的收入来源。而枣林则沟村所在的清涧县,这个曾打响我党在西北地区革命武装斗争第一枪的红色之乡,近年来一直在大规模“闹红”——发展红枣产业。

清涧种植红枣有着良好的生态环境且历史悠久。1995年5月,清涧被命名为“中国红枣之乡”。红枣作为清涧的主导产业,正常年景的产量近20万吨,其个大、核小、皮薄、肉厚、味美的特点,在市场拥有较高的口碑和影响力。经过多年的发展,清涧已经拥有红枣加工企业和个体经销户200余家,探索出了红枣饮料、蜜枣、醉枣等20多个产品。

今年10月以来,清涧“闹红”动作更是密集:

10月10日至11日,纪念清涧起义90周年暨清涧首届红枣文化节举行。

11月3日,陕煤集团助力清涧脱贫发展红枣产业专家座谈会在北京召开。会上,来自中国农业科学院、北京中医药大学、西北农林科技大学等专家学者围绕红枣深加工项目的产品定位、产品研发、生产设备等问题提出了意见建议,并对清涧红枣产业发展的优劣势和深加工方向进行了分析研判。

11月10日至12日,在重庆举行的第97届全国糖酒商品交易会上,清涧县成功与两家企业签订6300万元的红枣购销订单。

11月15日,清涧县召开红枣深加工开发研讨会,决定通过政府、院校、企业三方精诚合作,解决全县红枣发展短板问题,使红枣产业走上快速发展轨道。

再次“闹红”的清涧,有望彻底驱除“贫穷”这个顽敌。

返回顶部

返回顶部