2018-02-08 09:06:38

本网记者 李晓光 通讯员 耿洋洋

隆冬时节,走进甘肃省庆阳市西峰区肖金镇杨咀村刘喜云家中,首先映入眼帘的是膘肥体壮的大羊,欢蹦乱跳的小羊,勾勒出的一幅生气勃勃的“群羊兴旺”图。

投料喂羊,打扫羊圈,加工饲料……每天天不亮,刘喜云就开始忙活了。“羊多了可不好伺候,每天投一次料就得一个多小时,还得喂水,打扫羊圈,够忙的。”刘喜云高兴地说,辛苦归辛苦,但只要想到500多只羊赶年前就能全部出栏,卖个好价钱,心里美滋滋的。

今年65岁的刘喜云是2014年的建档立卡贫困户,妻子患有残疾,早年,只能靠刘喜云在家务农和在在门口打零工维持生计,忙活了大半辈子,日子依然过得捉襟见肘。2014年,他因患有骨节性关节炎需要做手术,生活变得举步维艰。“手术把两个膝盖骨重新换掉了,卧床养病,一年半载都没有劳动能力。”赵喜云说,当时,连外出打零工的希望都没有了,正愁日子还怎么过。

精准扶贫工作开展后,西峰区扶贫办依托扶贫政策,为刘喜云送去了20只“致富羊”,大病初愈的刘喜云寻思着专心搞养殖。

可养羊不容易,卖羊更难。就在缺资金,缺技术,缺销路的刘喜云一筹莫展的时候,国家出台了精准扶贫5万元贴息贷款政策,在村两委班子的帮助下,刘喜云很快贷到了钱,同时,也得到当地得旺养殖专业合作社的支持,刘喜云有了底气,一口气从合作社购进了80多只藏羊进行养殖。

到了第二年,100多只藏羊全部出栏,刘喜云有了8万元的收入。“藏羊养殖周期短,3个多月就能出栏,有合作社的帮助,再也不用担心销路问题了。”刘喜云说,其实,他早就想发展养殖了,苦于没有启动资金和销路,所以,以前也只能“想想而已”。

有了第一笔不错的收入,刘喜云养羊的心气更高了。2017年,他用3万元搭建羊棚,扩大规模,并贷款38.5万元,赶往青海省购买了540只藏羊进行养殖。提起来年的打算,刘喜云决定再继续新建羊棚,扩大养殖规模,让生活越过越好。

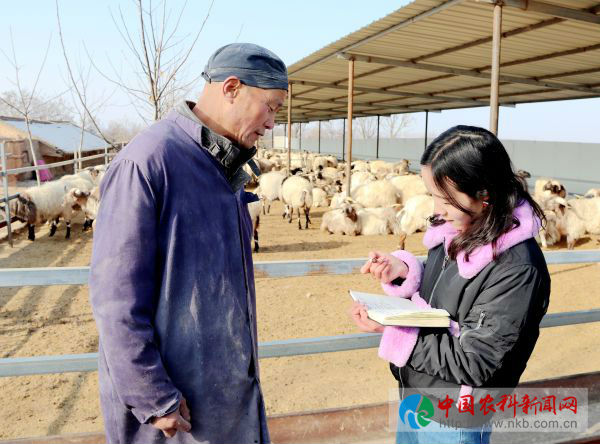

记者正在采访刘喜云

(采访手记)

2015年10月,我第一次见到刘喜云,瘦高的个子,皮肤黝黑,拄着双拐的他站在地坑院上,看着20多只羊撒着欢,脸上却布满惆怅。

今年,董志塬上的冬天,白雪皑皑,寒风刺骨。再次见到赵喜云,与寒冷的天气相比,面带笑容的他,心里却是暖洋洋的,一边指着羊群,一边投放饲料,不停地向我讲述着养羊经。“藏羊在冬天养殖起来容易,到了夏天却最怕热,最难养殖。”

精准扶贫工作开展后,西峰区扶贫办为刘喜云送去的20多只羊,成了他养羊的“原始股”。仅仅两年时间,刘喜云穿越贫困实现了养羊致富梦。

精准扶贫,关键是一个“扶”字。给钱给物,只能解一时之困,只有合理安排扶贫项目和扶贫资金,恢复贫困地区的“造血功能”,才能断掉穷根、开掘富源。

同时,贫困人口致贫原因各不相同,有的读不起书,有的看不起病,有的住危房,有的没有劳动能力,有的缺乏启动资金,不能“眉毛胡子一把抓”,而要“一把钥匙开一把锁”。要瞄准贫困户精准帮扶,对有劳动能力的贫困人口,采取产业扶贫、转移就业等办法实现脱贫。对丧失劳动能力的,通过完善社会保障和救助体系,使他们的基本生活有保障、病有所医、残有所助。完善大病兜底保障机制,为贫困群众建立健康卡。完善教育资助政策,不能让贫困家庭的学生失去上学机会。

此外,精准扶贫不是强行脱贫,而是要拔除贫根。要用科学的态度营造起扶贫、扶志、扶智的制度环境,转变贫困户“等靠要”观念,引导村民主动参与乡村建设,只有这样,贫困户才能真正脱贫奔小康。

实习编辑:梁小波

返回顶部

返回顶部