2019-06-04 10:45:00

农业科技报-中国农科新闻网记者 胡小卫 苏洪照

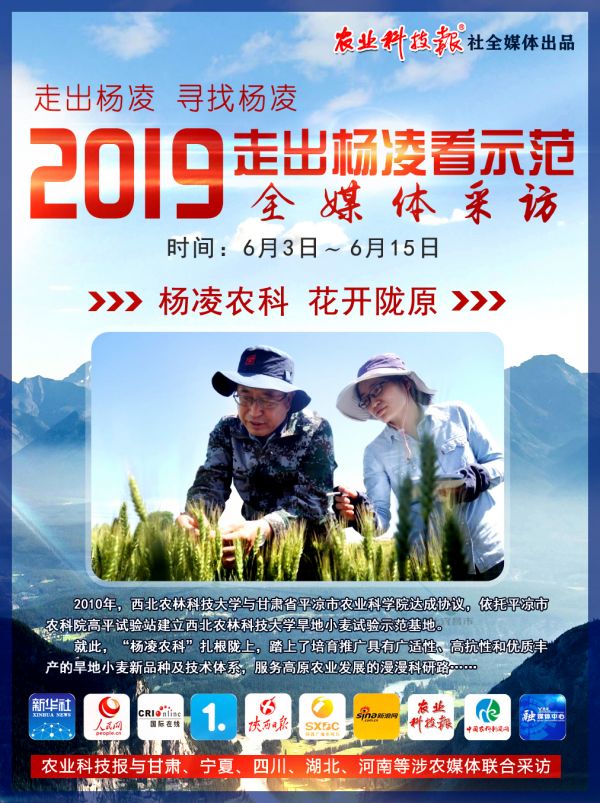

记者采访平凉市农科院研究员任根生

地处陇东高原的甘肃平凉,因盛产小麦、玉米、土豆、小杂粮等粮食作物,素有“陇东粮仓”的美誉。

同时,其干旱、寒冷的气候,处于小麦病害的高发区的区域条件,也让其高原农业发展受到诸多掣肘。

2010年,西北农林科技大学与甘肃省平凉市农业科学院达成协议,依托平凉市农科院高平试验站建立西北农林科技大学旱地小麦试验示范基地。就此,“杨凌农科”扎根陇上,踏上了培育推广具有广适性、高抗性和优质丰产的旱地小麦新品种及技术体系,服务高原农业发展的漫漫科研路。

“2+1”个品种和“三件事”

平凉与杨凌的“技术携手”由来已久。

西北农林科技大学和平凉农科院专家在试验示范站基地查看小麦长势

甘肃省平凉市农科院院长张国钰介绍,自上世纪80年代起,平凉市就与杨凌的科研院所在冬小麦品种的创新研究方面进行合作,经过多年的研发,成效显著,研究培育出一批高产、抗旱、抗病的优良品种。其中就包括通过陕甘两地审定的“西平1号”和“普冰151”两个小麦品种,以及即将通过审定的“普冰322”品种。

西北农林科技大学旱地小麦试验示范基地负责人,西北农林科技大学农学院教授张正茂(左)与助手在麦田记录数据

西北农林科技大学旱地小麦试验示范基地负责人,西北农林科技大学农学院教授张正茂说,通过试验示范站两地专家的共同努力,经过多年的培育,通过审定的“西平1号”和“普冰151”表现出抗旱抗寒,优质高产,高抗白粉病、条锈病,不易倒伏的优点。

“因为高抗病就不用打药,每亩地节省农药和人工费用20元左右;因为高产,每亩地比当地品种每亩增产100-150斤,增产增效效果显著。目前已经推广30多万亩,推广效益达到2700多万元。”张正茂说,“普冰322”品种目前已经完成全部的试验示范,即将通过审定,该品种继承了“西平1号”和“普冰151”两个品种抗寒、抗旱及高产的特性,将与前两个品种一起成为陇东地区小麦品种更新换代的重要力量。

小麦长势

张正茂说,试验示范基地成立后,围绕三件事服务高原旱区农业发展。首先,在基地进行小麦种植试验的小麦品种、品系有80多个,创新了一批高产、抗旱、抗寒、抗条锈病的优异种质资源材料;第二,培育审定了“西平1号”和“普冰151”两个品种,并进行推广;第三,通过双方合作,培养了一批育种专业人才,为优良品种的选育提供了人才保障。

农民都来“抢”小麦种子

平凉市农科院研究员任根生说起“普冰151”刚刚选育成功,就被农民来“抢”的事情,显得格外兴奋。

“‘普冰151’当时连续两年试验表现,增产都在16%以上,因为品质好,试验田小麦刚成熟,农民就过来抢种子了!”任根生说,当时农民像捡到宝一样,直接扑向收割机的出麦口,一边跑一边喊:你们要多少钱都行,只要多给我装些种子!

平凉市泾川县高平镇三十里铺村村民路林贵也是从那个时候开始认准了试验站的这个品种。62岁的路林贵中了4亩小麦,“西平1号”和“普冰151”各两亩。

路贵林

张正茂与路林贵查看小麦长势

“之前种的小麦病害总是控制不住,白粉病,锈病反反复复。种了这两个品种后,可省了不少心,抗病抗旱且不倒伏,每亩比原先还多打100多斤粮食。”说起现在的变化,路林贵脸上总是乐呵呵的。

共建高原旱作农业新模式

为了更进一步加强平凉市旱作农业研究工作,2018年8月18日甘肃省院士专家工作站建设领导小组正式批复成立省级院士专家工作站“平凉市旱作农业院士专家工作站”,康振生院士担任首席科学家,张正茂等七位任专家。主要职责就是为制定全市农业重大发展规划、重大项目论证提供战略决策依据和专家咨询建议;引进和争取一批研究型、推广型和示范型重大科技项目;开展科研项目合作、科技成果转化,进行学术交流和人才培养等工作;利用现代分子生物学育种技术开展主要农作物新品种选育、旱作农业核心关键技术研究。

返回顶部

返回顶部