2019-07-30 17:01:15

分享到

分享到

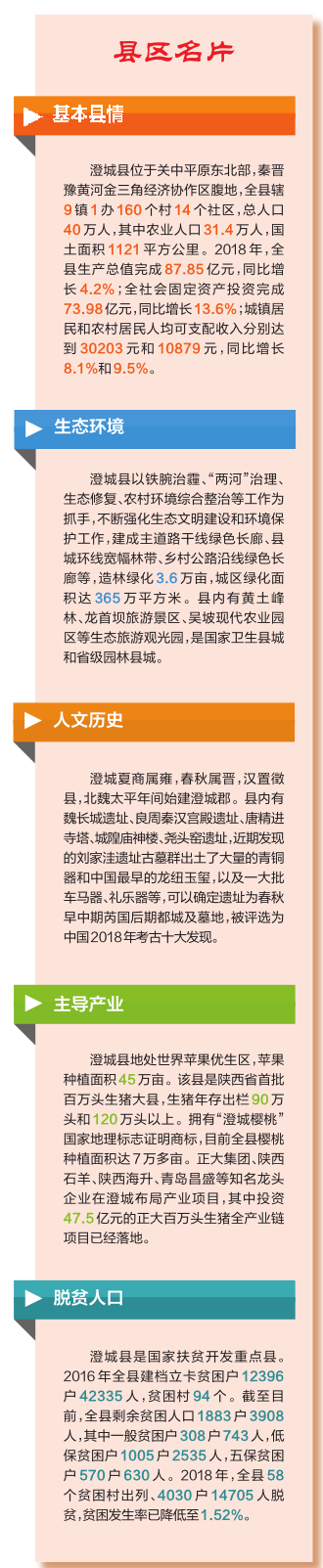

澄城县现代农业扶贫产业园一角。 见习记者 董剑南摄

迈进新时代,澄城这座渭北重镇正在发生着令人惊喜的深刻改变。

农家院落,常能听到怡然自得的朗朗笑声;田间地头,总能看见奋斗实干的忙碌身影……

一鼓作气拔穷根,铆足干劲不松懈。现在,澄城县正在持续推进脱贫攻坚工作,在艰苦奋斗中蹚出一条众志成城奔小康的富民新路。

过去“穷怕了” 现在“不怕穷”

2015年以前,家住冯原镇叩卓村的焦俊平一家并不是贫困户。全家有20亩苹果园,自己和爱人又都在苏州的一家电子厂上班,生活虽谈不上殷实,但日子还算宽裕。

2016年5月的一天中午,一通急电打破了生活的平静。焦俊平的母亲突发脑梗,重病住院,焦俊平和爱人赵兰兰赶忙辞了工作,收拾行囊带着孩子赶回了澄城。抢救、诊疗、住院,一个月时间里,家中本来就不多的积蓄见了底,果园也无暇顾及。

就在全家被突如其来的变故压得喘不过气的时候,县镇两级的精准扶贫政策为他们兜住了底。“咱们在日常摸底中掌握了情况,通过动态调整为他们建了档立了卡。”村党支部书记贾喜民说。

也就是从那时起,驻村帮扶工作队和焦俊平一家结成了亲戚。愁不愁吃?愁不愁穿?小孩上学怎么办?打针吃药咋报销?住房安全是否有保证?聚焦焦俊平一家在“两不愁三保障”中的突出问题,镇村两级党组织因人施策,推出了定制方案。

县工信局干部同兵兵是驻村第一书记。在镇党委的支持下,他给赵兰兰争取到了一个扶贫公益性岗位。“工作的地方就在村委会,离家近,照顾孩子和婆婆也方便。”赵兰兰的话语中透着感激之情。与此同时,村党支部帮忙申请的大病保险也正式生效。焦俊平的母亲每个月近3000元的治疗康复费用也有了着落。

“从吃降压药到打吊瓶,看病的费用绝大多数都能报销。去年,我妈不小心摔伤了腿,做手术基本没花钱。要不是党的好政策,根本不可能有眼前的好生活。”6月20日,赵兰兰感慨地说。

冯原镇给焦俊平一家开出的“扶贫药方”很快就见了效。2016年春节,焦俊平的母亲病情也有了好转,一家人在窑洞里过了个好年。

本来就格外感恩党的好政策的焦俊平压根儿没想到,自己享受的扶贫红利还远没有到头。2017年,考虑到他母亲的病情和孩子的教育问题,镇村两级又为他家争取到了一套建在镇上的异地扶贫搬迁安置房。

“原来咱们真是穷怕了,现在一点也不怕穷。有党和政府给咱做后盾,有扶贫干部替咱着想,我们得靠勤劳的双手致富。”赵兰兰告诉记者,今年家里将有8亩新果园挂果,还养了8头肉牛,好收成已经揽在怀里了。

原来“没出路” 现在“有奔头”

澄城县尧头镇地处著名的“渭北黑腰带”上。因为地下埋藏着丰富的煤炭资源,这里一度因煤而兴。在镇西北的浴子河村,村民的出路曾经只能围着矿转,跟着煤走。但煤炭开采完后,很多人又陷入了贫困。

没出路咋办?找出路!

尧头镇党委和浴子河村党总支决心发展产业,带动群众脱贫致富奔小康。恰逢此时,澄城县在渭南市率先推广“村村建园”,将产业扶贫作为主攻方向,引导镇村两级采取“党支部+合作社+园区+贫困户”的模式,推动产业扶贫、集体经济、新型经营主体实现共赢。

好的扶贫思路关键看落实。经过广泛征求意见和摸底调研,浴子河村瞅准了黄桃产业。

曾经戴着穷帽子的袁智民就是在那时候搭上了这趟产业致富“快车”。当时,48岁的他上有老下有小,家庭负担很重。虽然也曾远赴江苏打工,但因为受伤看病,花光了家里的所有积蓄。2016年年初,村里开始建设占地200余亩的黄桃产业示范园,袁智民报名种下了8亩黄桃。

浴子河村的包联部门是县委原农工部。为了解决群众在栽种黄桃时的困惑和疑问,他们组织镇村干部和群众代表到山东等地考察学习。回来后,打算发展黄桃产业的袁智民更有信心了。

俗话说,众人拾柴火焰高。因为同属一个扶贫产业园,袁智民的8亩桃树得到了无微不至的照顾。“县上的技术员每月都能来上个两三次,不仅讲理论,还手把手教管理,桃树也长得特别好。”袁智民说。

一年后的夏天,袁智民的桃园挂果了。没想到,光是8月成熟的桃子就卖了8万元。那一年,袁智民家收入近10万元。

从韦庄镇东白龙村的冬枣扶贫产业园,到寺前镇何家楼村的果蔬扶贫产业园,再到庄头镇宋家庄村的韭菜扶贫产业园……目前,澄城县通过独建、联建等方式,累计建成了158个扶贫产业园,实现了全县行政村、贫困户全覆盖。

“紧”书记引水记 ——记澄城县煤炭局驻冯原镇团结村第一书记刘永军

6月26日,刘永军和村干部正在检修抽水管道。

脱贫工作盯得紧、扶贫政策跟得紧、帮扶项目抓得紧……在澄城县冯原镇,有这么一位把脱贫攻坚工作看得格外紧要的“紧”书记。

“紧”书记的真名叫刘永军,是澄城县委派驻到团结村里的第一书记。2015年7月,刚过完40岁生日,他就收拾行囊住进村里,投身到如火如荼的脱贫攻坚战中。

驻村之前,刘永军是澄城县煤炭局销售统管处的副主任。近4年,在县镇两级党委的带领下,他和村干部、群众一起紧紧抓住机遇发展产业。2017年,经过大家的共同努力,设施蔬菜大棚建起来了,生猪养殖规模也扩大了,团结村实现了整村脱贫。

村里脱了贫,“紧”书记却没有丝毫放松。刘永军的目光又紧紧地盯在了制约全村致富的最大一块短板——“水”上。

因地处渭北旱塬,团结村群众的生活用水全部依赖两眼机井,果园和庄稼都没有灌溉条件。虽然村西头就是北洛河的重要支流孔走河,但坡陡沟深,祖祖辈辈的团结村人只能望河兴叹。

“一定要建个抽水站!”驻村后,这个想法一直在刘永军脑海里萦绕。

机遇总是留给有准备的人。一次偶然的机会,刘永军听说县水利局有水利扶贫建设项目。于是,他赶紧找到镇党委,积极争取项目。“我就是想拔掉村里的穷根,缺水就是穷根。”刘永军说。

没想到,“紧”书记的想法和镇党委的思路一拍即合。就这样,在镇党委的协调下,一个投资300万元的水利建设项目在团结村落地了。

2017年5月,工人把挖掘机开进了村西头的沟底,团结村沸腾了。“全村人做梦都想用上孔走河的水。群众不但出工出力,还主动腾出院子来给施工队居住。”村党支部书记曹海明记忆犹新。

经过半年多的紧张施工,11月,抽水站的拦水坝和抽水管渠顺利完工。可是,就在全村人喜上眉梢的时候,“紧”书记的眉头又紧锁了起来。“当时,配套的电力没有跟上,抽水泵达不到额定功率。”直到现在,刘永军依然有些懊悔。

有困难找组织,“紧”书记又一次找到了镇党委。“镇党委书记杜占利到县里协调了很多次,最终解决了电的问题。”刘永军说。

通电、抽水、调试……2018年,抽水站正式投用。当清澈的孔走河水欢快地流淌在团结村里的田间地头、大棚圈舍时,村里老老少少脸上都洋溢着幸福的笑容。

“现在,村里的大棚已经用上了节水灌溉,接下来果园也要铺滴灌管道。别看有抽水站,这水我们还得紧着用。”6月20日,“紧”书记刘永军认真地告诉记者,“脱贫摘帽不松劲儿,我一定要把弦绷得紧紧的。”

北纬35度的“甜蜜事业”

5月10日至6月10日,在澄城县庄头镇郭家庄村的樱桃交易市场里,每天都会有来自全国各地的樱桃客商进行抢购。 见习记者 董剑南摄

今年,澄城的大樱桃红了,火了!

虽然最佳的采收时间是5月中旬,但远道而来的樱桃客商5月初就住进了县城——他们不为别的,就是为了能抢到鲜货。

因为地处北纬35度,坐拥600米高的海拔,再加之气温、降水恰好适中,澄城大樱桃有着其他产区无法比拟的甜蜜口感。果粒重、色泽红、耐储运……即使是与进口的JJJJ级车厘子同台打擂,澄城大樱桃仍然能保持优势。

在种植面积较为集中的庄头、刘家洼等乡镇,贫困户依靠大樱桃实现了脱贫致富,打赢了翻身仗。在澄城县,方兴未艾的樱桃产业已经成为备受市场青睐、深受群众欢迎的“甜蜜事业”。

澄城县城正北方的庄头镇郭家庄村,是“甜蜜事业”的发祥地。早在15年前,村党支部书记李忠贤就萌生了发展樱桃产业的念头,还带头种起了樱桃树。

俗话说,樱桃好吃树难栽。为了掌握过硬的栽培技术,郭家庄人花了不少心思。访杨凌、跑山东、进北京……终于,他们把技术拿在了手里,把樱桃种出了规模。现在,全村4600亩耕地上,大樱桃的种植面积就有4300亩。郭家庄村也成了远近闻名的“渭北樱桃第一村”。

有规模并不代表着成气候。让大樱桃真正走出郭家庄,成为贫困群众致富“金钥匙”的,还要得益于澄城县扎实开展的精准扶贫、精准脱贫工作。

脱贫攻坚战打响后,澄城县将主攻方向瞄准了特色主导农业。郭家庄的大樱桃自然也就进入了县委和镇党委的视野。于是,以郭家庄的樱桃产业基地为带动,澄城县推动在有条件的村(社区)建设樱桃扶贫产业园,着力打造10万亩樱桃产业基地。

“贫困户种樱桃不仅有扶贫专项补贴,还能申请贴息贷款,技术指导也全部免费。”李忠贤感慨,县上不仅管种还管销,挂果的樱桃树成了贫困群众的“摇钱树”。

随着脱贫攻坚工作的持续深入,在县镇两级党委的多方争取下,国家级樱桃试验站、渭北最大的樱桃交易集散中心、樱桃预冷分选线、两万吨冷藏库和千亩优质苗木基地纷纷在郭家庄落了户。

“现在咱浑身都有劲儿,去年1亩樱桃就卖了3万多元。明年3亩新园子就挂果了,甜日子有奔头了。”已经甩掉了穷帽子的庄头镇农民李进明欣喜地说。

记者手记 精准扶贫有“澄”意

澄城人“有强毅果敢之姿,无矫情浮靡之习。”的确,喊一声“澄县老哥”,捧一尊尧头黑瓷,你一定能从中体悟出这片厚重土地在岁月长河中积淀的质朴与真诚。

刻在澄城人骨子里的诚心诚意,在脱贫攻坚战场上化作了挥洒的真情与汗水。自脱贫攻坚战打响以来,全县1万多名党员干部带着赤诚之心扎根在扶贫工作一线。古徵大地上,40万澄城儿女迈出了坚实的步伐,擂响了奋进的战鼓。

贫困群众搞产业缺钱没底气,咋办?在澄城县,为群众诚心诚意纾困解难的一定是党员干部。

在交道镇樊家川村,曾经的建档立卡贫困群众樊智通,就是通过村干部争取到的5万元的贴息贷款,从原有的3亩半桃园起步,不仅把桃园面积翻了近一番,还流转土地建起了27亩梨园。去年,他净收入16万元,成了远近闻名的果业种植大户。

樊智通最感谢的人就是村党支部书记樊建武。产业起步的关键时刻,这位他口中的“书记哥”不仅拉了他一把,还为他找来技术指导,帮助产业提速升级。

很多甩掉穷帽子的贫困群众都被扶贫干部的诚意深深地感动。“党员诚心来帮咱,咱有啥理由不跟着好好干?” 采访中,这样的反问一次又一次被群众提起。

在澄城县,开展精准扶贫工作的诚意,不只体现在工作作风上,还体现在工作理念里。

县扶贫办主任成九民是一位奋战在脱贫攻坚战线上的“老兵”。虽然乍看上去有些木讷,可只要一谈起县里的脱贫攻坚工作,他就有说不完的话。他告诉记者,从细化落实精准扶贫政策,到建设特色扶贫产业园,再到创新金融扶贫举措,澄城县开展精准扶贫工作的每个脚步都密切结合县情实际,尊重群众意愿。

“扶贫工作干得好不好,只有群众说了算。”成九民总是挂在嘴边的一句话就是,“工作要做在群众心坎上,帮扶要帮到群众心尖上。”

脱贫摘帽是鼓舞更是激励。现在,精准扶贫的新“澄”意正在全县推开。

实习编辑:于婷婷

返回顶部

返回顶部