2019-09-04 19:02:53

农业科技报社全媒体实习记者 郭媛媛

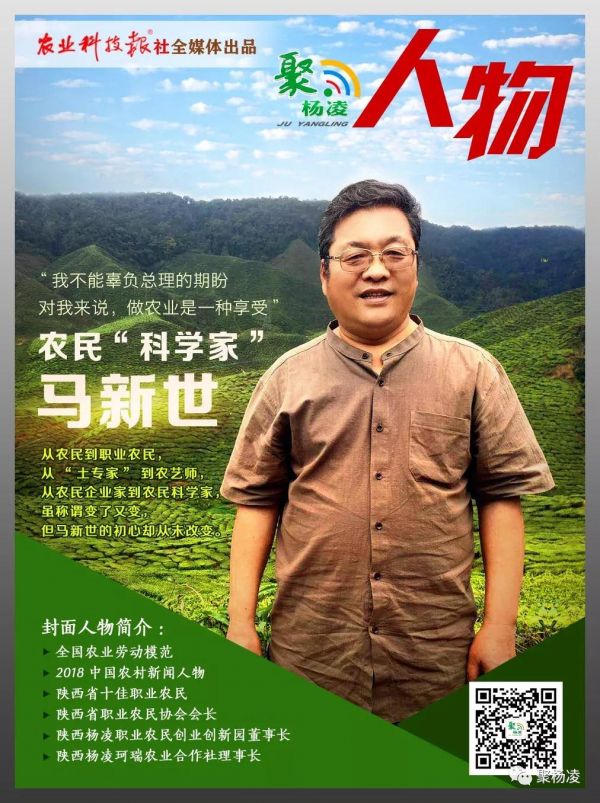

2017年,李克强总理来杨凌考察后,马新世成了红人,吸粉无数,9亿农民为他点赞。

全国农业劳动模范

2018中国农村新闻人物

陕西省十佳职业农民

陕西省职业农民协会会长

陕西省杨凌示范区揉谷镇新型职业农民

……

杨凌农民马新世扎根田间30多年,一年年、一层层镀上科技的“金”,专门“做给农民看,教会农民干,帮着农民赚”。

“干农业到现在,艰辛和失败太多太多……一步一步走过来,全凭对农业的满腔热情。”马新世说。

爱农业 对土地怀有深情

1962年,马新世出生在杨凌。家里兄弟姊妹7个,他排第四。在马新世的记忆里,能吃一口白面馍,就是过年了,遇上年景不好,连玉米面馍都吃不上。

“小时候,每天日头还未露脸,父母就下地了。田野遍布农民,面朝黄土背朝天,天天如此,四季却难“吃饱肚子。”

马新世回忆说,小时候,当自己看到麦浪翻滚,乡亲们笑得嘴合不拢的瞬间,最让他醉心,“从小爱看田野,生在其中,长在其中,活在其中,对土地有情怀,有期盼。”

父亲是种地的一把好手,那时候,开垦渭河滩地,种点作物充口粮。孩提时,马新世就每天跟着父亲土里刨食。耳濡目染,他渐渐得了真传,用父亲的话说,就是“啥都会种”。

马新世在设施大棚内查看甜瓜长势

1982年,高中毕业后,为了给家里减轻负担,原本成绩优异的马新世放弃了考农业大学的梦想,当了代课老师,成了那个时代农村青年的羡慕对象——穿得干净,活得体面,再也不用“汗滴禾下土”。

学农业 触摸最初的梦想

意外总是来得很突然。

谁也没想到,父亲病倒了。为了看病,家里的积蓄花光了,能换钱的都换了钱,可还是欠了四千多元的外债。

“穷则思变。要还账得赶紧挣钱!我当时直接就辞职了。”马新世坦言。

马新世年轻,脑子活络,借着改革开放的东风,他做起了小生意,卖过罐罐馍,开过拖拉机,跑过长途运输。“啥能干就干啥,不见太阳出门,披着星斗进门。”马新世回忆说。

1986年,陕西省果树研究所从眉县搬到杨凌,下属的瓜类研究室没有试验基地,研究所领导得知马新世承包土地,又年年种瓜,就联系到他。马新世直接把人带到地里,“西农(西北农林科技大学)老师以后都来这儿搞试验。”

马新世师从著名西甜瓜育种家魏大钊,从培育优良品种入手,学习专业知识。魏老师不管啥时候去试验地,他都在地里忙活。魏老师要做各种各样的检测、记录和计算,他主动请缨,严格按照要求操作。第一个来,最后一个走,就差吃住在地里。两年后,像西甜瓜田间授粉、杂交这些技术活,魏老师不指导,马新世也能做。

“在这个过程中,我才真正明白科技对农业的重要性。”马新世又触摸到最初的梦想了。日复一日,年复一年。他跟随西北农林科技大学老师扎根在田间地头,不问结果,潜心钻研,学习实践。

他深刻认识到,父辈们凭经验种地不长久,科技最有力量。

干农业 不怕摔跤怕淋雨

上世纪90年代初, 马新世发现国内的西瓜品种非常少,市场上大部分是台湾和香港品种,一小罐种子就要100多元,价格昂贵,农民种不起。马新世找到魏大钊老师,劈头就问,“咱为啥不弄?”

1992年,马新世正式创办杨凌西瓜蔬菜研究所,他跑遍全国,与西北农林科技大学、中国农业大学、西南农业大学等高校专家、教授建立联络,组建研发团队。

34个人,130多个品种,十几种培育方式,从测量土壤的微量元素比例,施肥的元素比例,种子的疏密程度,温湿度的控制等等,逐一分类做实验。

从冬到夏,选了又选,试了又试,一个又一个的品种对比淘汰,谁也数不清到底经历了多少次失败,最终培育出“陕抗、冠秦系列”等西甜瓜新品种30多个。

为了推广品种,马新世经常去外地,远的不说,光是陕西岐山、凤翔就数不清跑了多少次。“背着几十斤种子和几个馍,一走就是十几里,碰上下雨天,不怕摔跤,最怕淋雨。”马新世笑着说,“种子就怕淋雨。”

“基本每年都能卖出去两车皮”,“薄皮甜瓜”、“大果型西瓜”等6大系列30多个新品种销往全国23个省市,累计推广面积超过千万亩,社会效益超百亿。

教农业 农民培训免费做

有不少农民向马新世提出新问题:咱杨凌人啥时能把瓜种得和陕西大荔人一样好?

“关键还是农民不会种。”马新世为此开始搞技术推广。“刘黄堡等好多农民都完全按我的技术标准来种”,一时间,他培养出大批种瓜能手,杨凌人也能把瓜种的很大,吃起来又甜又沙。

2008年,杨凌开始搞设施农业,建了不少大棚,农民却不会育苗。“我用穴盘育苗新技术当年就育出200万株苗子。”

农忙时节,马新世组织农民去田间,手把手地边教边讲。农闲时节,他就研究管理技术,搞有机肥,做“小枕头”。

说起“小枕头”,马新世自豪地介绍道,这是园区特有的有机营养枕技术,将种苗种植在一个长40厘米、宽20厘米、高15厘米的枕头里,里面装着植物生长需要的营养物质。

他与西北农林科技大学的专家组成团队,推广新式双拱双膜大棚,提高了土地利用效率;推广水肥一体化技术,每亩地节水60%左右;推广碳基营养技术,降低了化肥使用量;推广生物源农药综合防控新技术,解决了化学农药的残留问题,设施农业“3+2”更是获得了广泛应用。

2018年,碳基营养肥已经在陕西、内蒙、河北、甘肃等多地进行了试点和推广,取得了良好的效果。仅甘肃就已经在几千亩土地上运用了杨凌的这项技术,试点中肥料用量下降50%,对病虫害也有一定减少的作用,其在高产优质、培肥土壤、促进植物根系生长、激活微生物等方面表现出显著优势。

2017年,马新世将5家农业合作社整合后,大家通力建成集生产种植、休闲观光、技术示范于一体,应用双膜大棚、智慧水利、有机营养枕、生物防控、碳基营养肥等五大技术的杨凌职业农民创业创新园。

杨凌示范区领导知道情况后,投资建设杨凌千玉西甜瓜专业合作社,马新世负责管理。连续几年,合作社年均育苗400-500万株,销往陕西省内多个地市以及甘肃、宁夏等地区。

“我培养的几个大学生,张高磊和王金玉都在杨凌开了公司,安家落户。”几年下来,在马新世的基地边打工边学技术的农民少说也有10万,延安、汉中、安康等地市,贵州、宁夏、甘肃、广西、河南等20多个省的农民慕名而来,他免费做培训。累计带动大学生、返乡务工人员、外地自主创业者150多人,开设田间课堂累计培训达1520多人次。

享农业 做农业是种享受

2017年,李克强总理实地考察杨凌,来到杨凌职业农民创业创新园。这里通过创新机制、推动土地流转、与专家团队形成利益共同体,不仅拓展了农民增收渠道,而且实现了农产品技术提升、流通顺畅,李克强称赞这种方式实现了各方共赢。

“心里感觉比吃了蜂蜜还甜!”说起和总理在一起的情景,马新世乐这样形容。

“我不能辜负总理的期盼。”2018年,陕西省职业农民协会成立。“往后的担子就重得很了。”,马新世更忙了。

3月28日,马新世去延安为“飞地园区”出谋划策。3月29日,杨凌首届中级职业农民培训班开班,他走进“耕读课题”,中午12点40多,匆忙吸了两碗臊子面,马新世又往眉县赶。

“对我来说,做农业是一种享受。”马新世几乎每天都马不停蹄,身体很累,内心却非常充实。

中央一号文件发布后,马新世细细读了三遍。一有时间,他就在手机上浏览,“文件当中农业产业、农业创业、农业发展的机会特别多。我要细细研究一下。”

从农民到职业农民,从“土专家”到农艺师,从农民企业家到农民“科学家”,称谓变了又变,马新世的初心从未改变。

每次从外面回来,马新世总喜欢走进田地,看看一手经管的瓜果蔬菜。

孩童般地沉浸在土地世界,常常一个姿势不变。

他说,此时是内心最舒适的时刻,也是灵魂最静谧的时刻。

中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。

看到马新世,我们仿佛看到了中国农民未来的模样。

记者感言

有担当,才有希望。马新世作为当代中国新型职业农民的一个典型,让9亿农民看到了希望。属于他们的春天才刚刚开始……

返回顶部

返回顶部