——访“三秦楷模”、西北农林科技大学教授王辉

2019-10-13 09:58:27 程刚

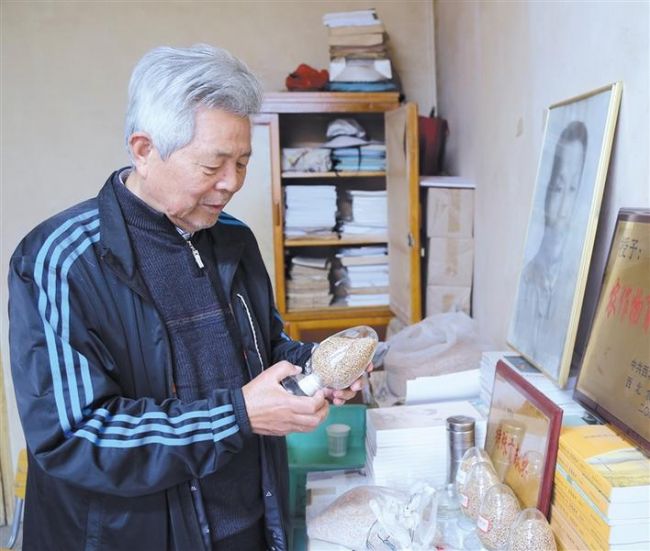

王辉教授给来访者讲解新培育的小麦品种。 记者 程刚摄

连日来,在陕西省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展上,一组关于陕西省优秀农业科学家的大型人物图片,吸引了大量观众。10月6日,记者专程采访了照片中的一位“主人公”——“三秦楷模”、西北农林科技大学教授王辉。

自20世纪70年代师从赵洪璋院士以来,王辉赓续奋斗40余载,先后主持育成“西农979”“西农20”“西农585”等16个小麦新品种。他的科研成果从两亩试验地一直推广到一亿多亩生产田,打破了优质与高产不能兼得的传统农业定论,培育出多个既优质又高产的小麦新品种,为确保国家粮食安全作出了卓越贡献。

在多年的科研工作中,王辉几乎天天要到田地里劳作,农忙时甚至发动老婆、孩子一起干活。在许多人眼中,他更像一位地地道道的淳朴农民。

科研任务繁重的时候,早出晚归是王辉的工作常态。即使是寒暑假,作为高校教师的他也从不休息。暑期,他在实验室做实验;寒假则奔走在关中麦区……随着一个又一个小麦新品种相继诞生,王辉也从意气风发的青年,步入老年。“育种确实是一件很难出成果的苦事。有的人可能几年、十几年甚至一辈子都默默无闻,但育种工作不能后继无人。年轻人要能耐得住寂寞,还要经得起考验。”采访中,王辉感慨道。

2008年,按照规定,王辉到了退休的年龄。但心怀农业梦想的他,怎么能离开眷恋的土地、离开育种工作?他说:“生产环境、自然环境不断变化,没有万古长青的良种,育种工作没有休止符!”退休后的几年里,每年3月到10月,王辉还是每天在麦田里坚持科研育种工作。冬季,他还是会跑到关中冬麦区,手把手地教农民如何让小麦安全越冬。夏季,他依旧铺一张凉席睡在晾晒场,看护麦子。他说:“每天不到田里,不摸摸小麦,我就浑身不自在。”如今,虽已年逾古稀,但王辉心中依然有一个很大的梦想,就是培育出一个产量潜力更大、品质更好、实用性更强、抗病性能更全面的新品种,将其应用于农业生产,以促进农业增产、农民增收,为国家粮食安全作出更大贡献。

师从王辉20余年的西农大农学院副教授孙道杰这样评价老师:“仲夏万物竞繁华,归仓小麦待重阳。秋霜冬雪岁寒时,无边新绿演沧桑。春风麦浪泛扁舟,濯缨采莲蔚苍生。”

岁月记录了他们的身影,大地留下了他们的脚印。我省农业专家们用奋斗精神竖起的时代丰碑,在三秦儿女心中屹然耸立。如今,孙道杰、张玲丽、冯毅等一批年轻育种专家,像赵洪璋、王辉当年那样,奋斗在小麦育种的第一线。他们守望着麦田,续写着“一脉相承 赓续奋斗”的感人故事。(陕西日报记者 程刚)

返回顶部

返回顶部