2019-10-13 10:00:19

编者按:党的十九大报告提出,实施乡村振兴战略,要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。在乡村振兴战略背景下,广大乡村如何将资源优势转变为经济优势,是“三农”工作的重要命题。在第26届中国杨凌农高会期间,将举办2019乡村振兴(杨凌)论坛,论坛上将揭晓全国乡村振兴农村创新创业优秀案例。为展示这十个县(市、区)在创新和创业方面的探索,即日起农业科技报社所属全媒体平台将开设栏目推出系列报道,集中展现这些优秀案例。今天推出第三篇:《成都市郫都区:在乡村振兴路上打造特色“郫都模式”》

农业科技报—中国农科新闻网实习记者 吴 凡

中国农家乐旅游发源地郫都区,是成都市饮用水保护区,更享有“豆瓣、蜀绣、盆景之乡”的美誉。近年来,郫都区坚持“平台化引领”农村双创思路,积极开展全国乡村振兴示范区、全国农村一二三产业融合发展先导区等建设,在乡村振兴的道路上打造特色“郫都模式”。

夯实平台,助推高速发展

近年来,郫都区始终坚持“政府搭台、市场主体、科技引领、集成示范、全域推进”的原则和“平台化引领”农村双创思路,为创新创业搭建载体,助推乡村振兴。

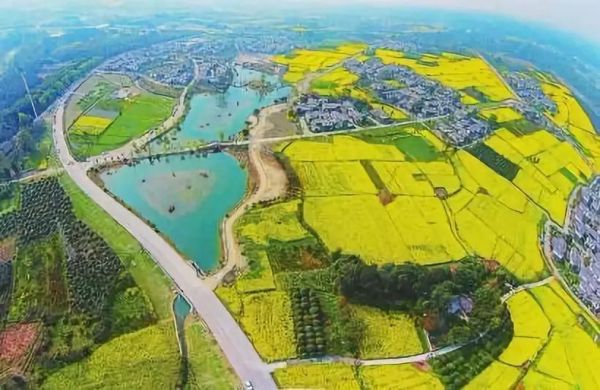

农业强、农村美、农民富——郫都新村如诗如画

按照“一核多园”双创布局,郫都区率先推动双创园区(基地)集群型发展,引导双创主体向平台聚集、向园区聚集,形成“一核多园”载体带动模式。到2019年6月,建成“一核多园”双创平台48个,2019年二季度全区农业孵化园区总产值达106亿元,规模以上科技型企业48家,亿元以上企业30家,专业合作社、家庭农场、电商、物流等创业主体达1896家,带动新增就业。同时,郫都区还充分发挥双创实训基地作用,构建农村双创“创业乐土·创业摇篮”生态圈,孵化培育双创主体1989个、孵化创业人群达10607人。

借助“双创”平台优势,郫都区推动土地、资金、科技、主体、人才等要素向园区聚集,在产业振兴的道路上先行一步。

人才集聚,注入新鲜动能

由于郫都区大力改造当地双创环境,不断集聚资源优势和平台优势,为人才汇集奠定了基础。

农商文旅体融合发展,让文创“住进”了美丽新村

近年来,郫都区先后与袁隆平院士工作室、四川省农科院等6家签订了院(校)农业科技合作协议,聚集袁隆平、何忠全等国家、省、市、区、镇、科技型企业、合作社、新型职业农民、乡村工匠“六级”多元化的农村双创导师、优秀带头人和双创人员6000名以上。同时,与区内34家农业科技型企业开展“政产学研用”合作机制创新,建成创业苗圃、豆瓣工程研究中心等科技转化平台、院士(专家)创新工作站27个,开展农业科技攻关合作项目累计463项,形成并转化应用科技成果35项、专利260项。

梧桐茂密,凤凰来栖。人才的集聚为郫都乡村振兴注入新动能。

产业振兴,打造品牌效应

乡村振兴,郫都区在大力发展现代农业的同时,也注重传统农业的转型升级发展,实现“两条腿”走路。

借助当地农业生产和山水林田村的发展特色,郫都区深刻践行绿色生态发展引领模式,打造优质粮食、安全果蔬、特色食用菌生产基地和现代农业产业园区(基地),加快对传统农业的“绿色再造”。同时,依托农业文化遗产的灌区轮作系统和川西林盘景观保护与开发工程建设,形成具有郫都特色的“田园综合体+绿道+特色林盘”绿色发展模式。在大力推动传统农业升级转型的同时,还大力发展休闲旅游和文化创意产业,推进全域创建郊游公园,连片开发乡村旅游,打造极具代表的农业休闲基地。

产业兴旺是乡村振兴的“主心骨”,产业兴才能乡村兴。2018年,郫都区农业增加值48亿元,农村居民人均可支配收入26081元,城乡收入比1.66:1,农业科技贡献率达69%,郫都区在乡村振兴道路上跑出加速度,打造出特色“郫都模式”。

返回顶部

返回顶部