2019-11-15 18:27:53

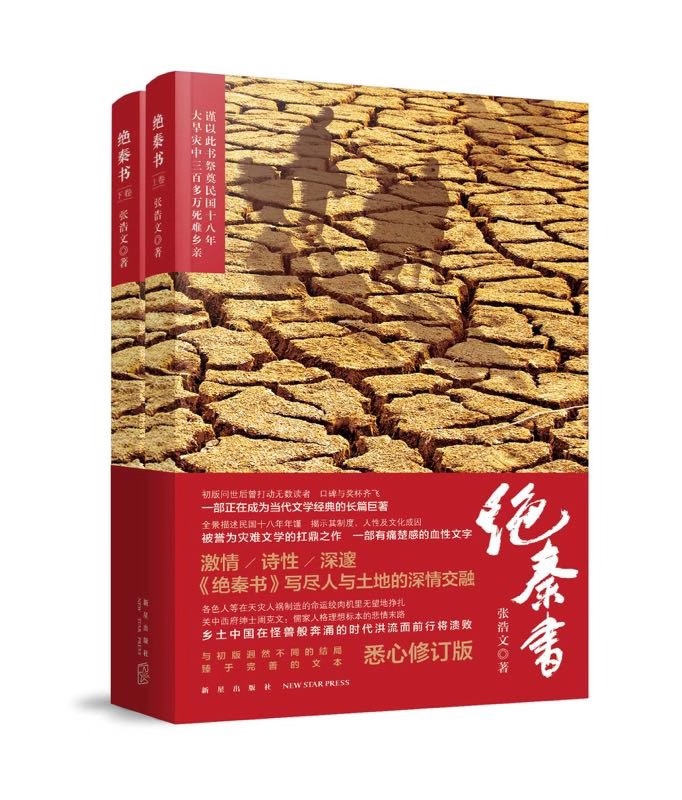

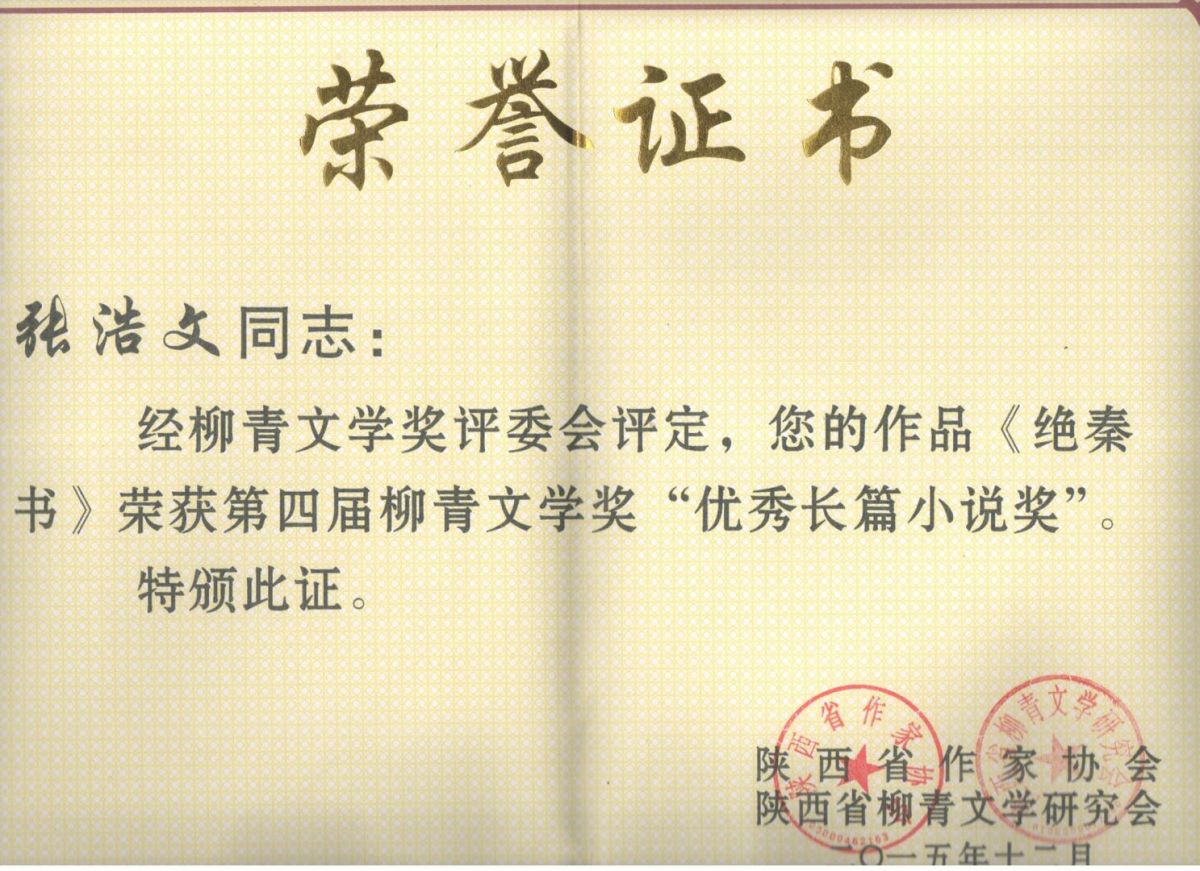

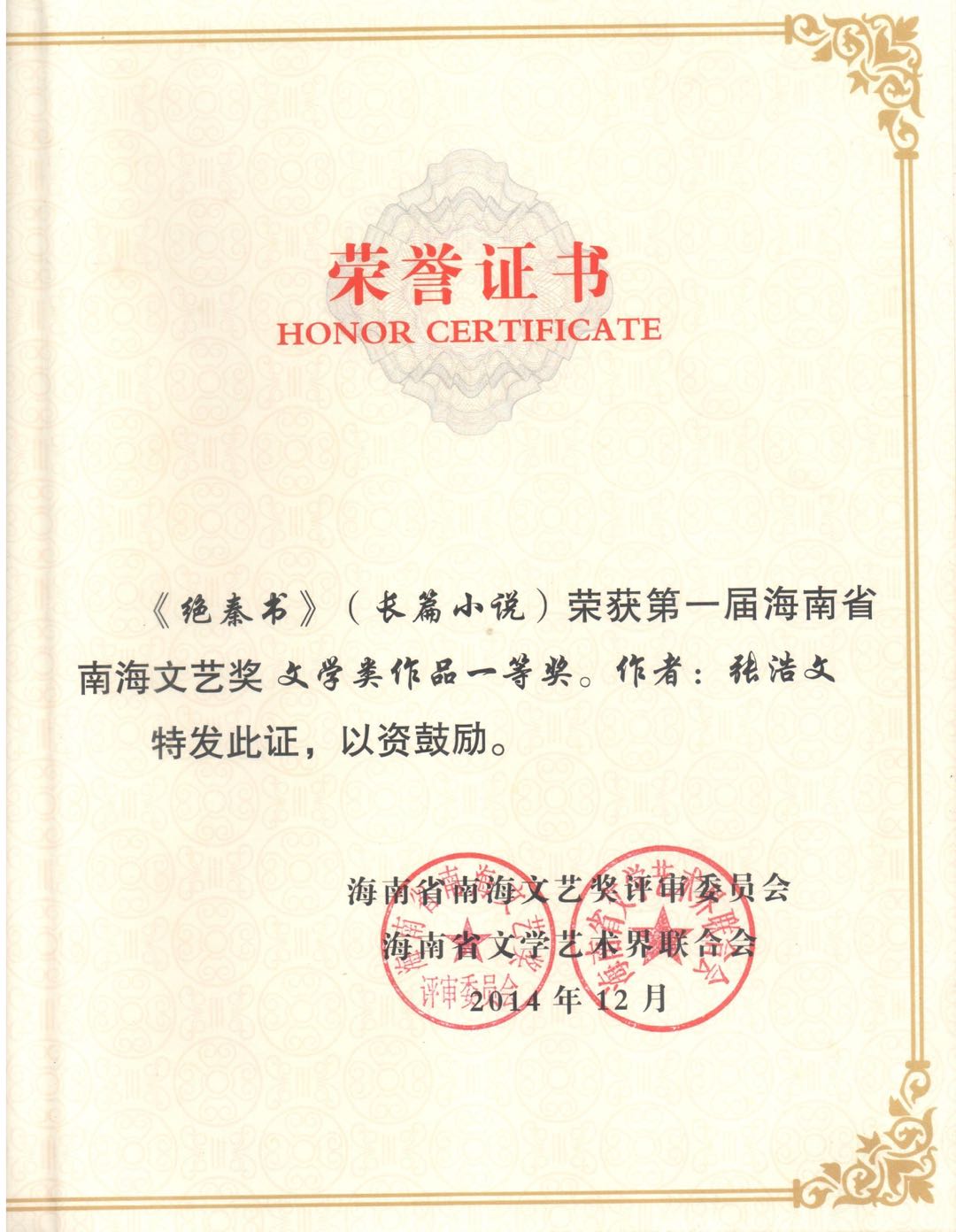

陕西籍著名作家、海南省作协副主席张浩文先生的长篇小说《绝秦书》最新修订版近日由新星出版社出版发行。这部作品出版七年来,先后获得《中国作家》杂志2013年度长篇小说排行榜第五名;第三届《中国作家》杂志剑门关文学奖大奖;中国作家出版集团优秀作家贡献奖;陕西省作协2014年度文学奖长篇小说奖;海南省第一届南海文艺奖文学类一等奖;第四届柳青文学奖长篇小说奖。

11月19日晚上18:30,张浩文先生将携新书来杨凌,在杨凌特产商行二楼(作协创作基地),举行读书分享会,作家讲述这部精品力作创作前后的故事。

【关于作者】

张浩文,陕西扶风人,海南师范大学教授,海南作家协会副主席。

生在黄土之上,立于烈风之中,真正关西大汉。其作品不趋势,不媚俗,不矫情,勘历史真相,揭人性幽微,破世象虚妄,有黄钟大吕之声。拟著长篇小说“关中三部曲”,《绝秦书》为其开卷之作,第二部《如梦令》即将推出。

【关于《绝秦书》内容】

民国十八年(公元1929年),陕甘一带发生旷世大旱灾,俗称“十八年年馑”。这场被称为二十世纪世界十大灾难之一的灾荒,夺去了陕西三百多万人的生命,三百多万人流离失所,富饶的关中平原炊烟断绝,废墟连片。饥民卖儿卖女甚至易子而食,昔日天府之地顿成人间地狱!这场大灾难镌刻在当地人的记忆深处,一直深刻地影响着他们的价值观和人生态度。

小说从民国十五年写到民国十八年旱灾达到高峰时结束,叙写了灾难发生的全过程。作品以关中西府一个村庄(周家寨)、两个家庭(周克文和周拴成)、弟兄三人(周立德、周立功、周立言)为叙事对象,描述他们在大饥馑中的选择及命运,展现了被时代洪流碾压、吞噬的乡土中国的命定结局。严酷惨烈的灾难场景,发人深省的人性蜕变,人与土地的深情交融,构成一幅沉郁、悲壮的历史画卷。

也是一则关于中国人生存与命运的寓言。

【各界评论精选】

第三届《中国作家》杂志剑门关文学奖大奖授奖词

《绝秦书》取材于发生在陕西关中民国年间那场旷日持久的大饥馑,架构雄浑壮阔,线索交错辉映,情节纵横跌宕,人物形象饱满。作品立意高远,作家以深邃的视野描摹、还原、打量那个特定的时代,用高超的艺术手段来探寻风雨飘摇的中国乡村社会的深层病灶,并力图给出一种疗救的办法乃至出路。

第四届柳青文学奖授奖词

《绝秦书》以民国十八年陕西关中的大饥荒为背景,深刻再现了这场天灾下社会失序、人性扭曲的严酷社会现实。小说以家族冲突作为主线,成功塑造了一系列令人难忘的形象。历史场面波澜壮阔,社会悲剧意蕴深厚。作品在展示饥荒所带来的灵肉相残的人性罪恶时,依然表达出中国传统道德文化的强大生命力,在人遭遇绝境的险恶环境下,彰显了人性的诗意光辉。文体上,作者既考虑了书面语言的流畅,同时兼顾了人物生存的方言环境,叙事恰当得体。

《绝秦书》写得惊心动魄,是历史痛感的喷涌,是人道精神的传薪,很值得一读。

——作家 韩少功

《绝秦书》是一部命运之书,是对中华民族命运的深入描写和反思。它的主题就是两个字:命运。或者也可以说,它是一部文化寓言小说。而且由于作家思想的深刻,情感的浩茫,这种寓言不是外在于作家的,而是内化于文字之中。《绝秦书》的文字是浸血的,有着深刻的疼痛。

——甘肃文艺评论家协会副主席 杨光祖

作品关于灾荒的描写令人动容,在歌舞升平的世界里让我们记住那消逝在历史缝隙之中的亡魂,拒绝遗忘,反思历史,避免社会灾难的重演。我是一口气读完了此书,感觉非常大气,内涵厚重,让人感动,是我读过的描写灾荒的最为动容的作品。

——灾难文学研究专家 张堂会

《绝秦书》虽不一定能够与《鼠疫》相提并论,却堪称中国自然灾害书写当之无愧的扛鼎之作。

——教授 王学振

将民国十八年的大旱灾置于关中农村社会历史大变革的宏观背景上来叙述,并从人性、社会、文化三个层面上同时抵达了叙事的深度和高度,而且从主体立场、叙事策略、艺术精神等方面,融汇了二十世纪以来中国乡村小说的三大主流传统,成为继《白鹿原》之后又一部全面描写关中农村社会文化历史变迁的雄奇史诗。

——陕西省文艺评论家协会主席 李震

这里有他十年不懈对真实历史材料的访问、搜集、挖掘,有他接近六十年的人生阅历,更有他在历史灾难面前真正的惶恐与震惊,因此整部小说写得真实,写尽了一个年代的苦难,也写尽了一个社会的苦难,更写出了人类生存境地的无以摆脱的苦难。

——海南省文艺评论家协会主席 刘复生

《绝秦书》在许多地方补充和丰富了《白鹿原》的文学世界。《绝秦书》中的周克文这个地主、乡贤形象更为生动真实。《白鹿原》在整体上更为全面,《绝秦书》在局部上更为生动,有韵味。

——评论家 杨柳岸

《绝秦书》这本大书第一次使“民国十八年年馑”赫然进入当代人眼里,这无疑是一场迟来的祭奠。作者用细致的笔墨再现了一百年前关中的历史场景——在这些历史场景中,我们的祖辈复活了。

——通俗历史作家(《现代的历程》) 杜君立

返回顶部

返回顶部