2019-12-13 22:34:00 车孟莹 蔡阿园

1972年出生的吉根林,通远街办火箭村人,中共党员,从初中毕业自修到大专文化,拥有高级职业农民、农民农艺师、高级经济管理员等执业资格,从一个地地道道的农村娃成长为区大棚专业合作社理事长、区职业农民协会会长,今年更被评为西安市创业明星,知识让他成长,科技铺就他的致富路,成就他的创业梦想。

作为一个地地道道的农村娃,从小就深知农民种田的苦。在他的故事里,农业是永远的主角。1989年,初中毕业的吉根林离开家乡,前往西安和别人贩卖鸡并顺利赚的人生第一桶金。91年,他怀揣3000多元回到家乡,准备大干一场。说服父母在自家地里种植梨枣、葡萄,但都因不懂技术,最后血本无归。创业梦想被击的粉碎,绝望无助。但正是因为这次失败,让他意识到农业技术的重要性,搞农业不能凭一强热血。从1993年开始,他参加区农干校中等专业技术学习。学技术、学管理,竭尽全力为未来积蓄力量,通过三年多专业的学习使他具备了系统专业知识。从哪里跌倒,就从哪里爬起。1996年他开始从事农资销售并义务为农户提供病虫害技术指导。1999年响应区委区政府产业结构调整,投身设施蔬菜种植。接下来的几年间,他的事业做得风声水起。开展工厂化育苗、引进推广新型棚膜、生物农药,组织经纪人市场营销,为菜农提供产前、产中、产后等关键性技术服务和技术指导,并以低于市场价格提供安全农资。累计推广新品种20余个,工厂化育苗700余万株,生物农药20余种,推广农业新技术多项,推广使用面积达到1.5万亩。

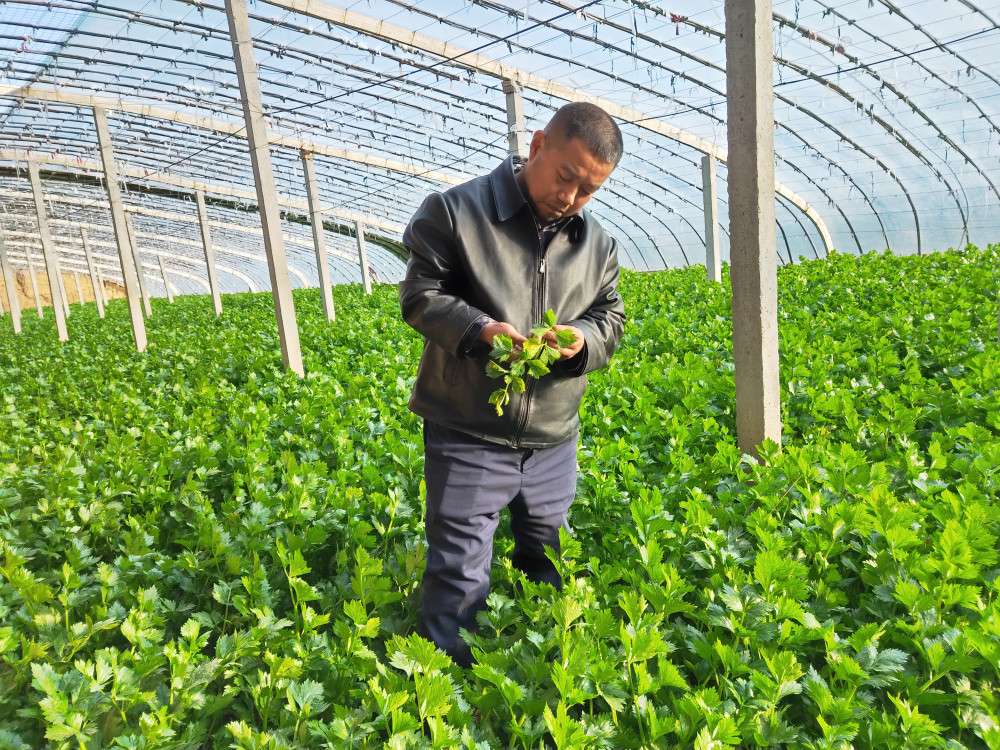

2010年发起成立高陵区根林大棚蔬菜专业合作社,采取“合作社+基地+农户”的方式,主要从事设施蔬菜育苗、种植、销售和产前产后技术指导服务工作,带动农民发展设施蔬菜种植致富。目前已发展社员200余户,温室大棚种植面积余500栋,辐射带动周边10余村的蔬菜产业发展,年增加效益300余万元,推动了周边农民学科学、用科学、通过科技致富良好风气的形成,起到了典型示范作用。2016年吉根林被推举为区大棚专业合作社理事长、区职业农民协会会长。

“让农民成为让人羡慕的职业”是他一直的梦想。“做给农民看,带着农民干,带动农民增收致富,是我的初心”,作为党员的吉根林为我区农广校推荐职业农民学员200余人,其中160余人通过培育取得初级、中级职业农民证书。合作社成员年收入从14年人均纯收入1.5万元发展到18年人均纯收入3万元左右,带动周边菜农230余户走上致富路, “吉根林”的名字成为我区农业界一张闪亮的名片。从2015年开始,吉根林主动参与产业技术扶贫工作,定期对我区有产业需求的建档立卡30余贫困户进行生产生活帮扶,同时利用根林合作社、协会媒体资源对贫困户家庭的年轻劳动力免费进行种养殖技术培训,并在本合作社内提供就业岗位。“我在育苗场一年能干4到6个月,一个月大概能挣3000多块钱,家里的两栋大棚吉社长还给提供免费的技术和很便宜的菜苗,现在生活好多了”通远街办仁村六组贫困户杨芬说。

谈及未来发展规划,吉根林说下一步要以多种合作模式吸纳农户加入种殖,发挥合作社的示范带动作用;还将少量开展吊蔓西瓜、水果西红柿的订单种殖,打开高端销售市场;采用先进的通信和网络技术,开展基地的农业信息化建设工作,比如采用RFID电子标签及时记录整个生产过程的各个环节,实现全程质量监控及质量追溯;同时搭建网络销售平台,进一步拓宽销售渠道;条件成熟后适时开展农家乐和农业观光休闲项目。

从一名农民到一名农技专家,再到农村创业致富带头人。问及其创业心得,他感触极深。十几年从事农业中的摸排滚打离不开艰苦奋斗的精神,更离不开科学技术的支撑。农业创业既要会搞生产又会跑市场,要能够以工业化的理念搞生产、以市场化的理念搞营销、以城镇一体化的理念搞融合,提升农业生产的标准化、规模化、品牌化水平,才能在广阔农村实现个人理想,走上农业共富路。(记者 车孟莹 通讯员 蔡阿园)