——记一边放羊一边读书写作的残疾农民诗人李松山

2020-09-08 17:32:57

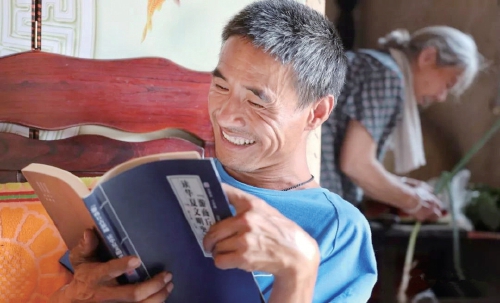

李松山近照。 受访人提供

处暑刚过,几场大雨给豫中地区的村庄与田野带来了股股清凉。云销雨霁,李松山的未来几天排满了活计——今日放羊,明日收玉米,后天一早薅花生,后晌仍去放羊。在李松山看来,比起五月里有机器帮忙的麦收,秋天掰玉米才最累人:“恨不得多长几条腿,多长几只手。”

不过,不论当天是下地还是放羊,李松山都有一门不变的“早课”:五六点起床,理一理思绪,翻几页书,琢磨琢磨灵感。同样是“一天之计在于晨”,谈及这个文学时刻,李松山说:“能成诗的话,会给我一整天的好心情。”

李松山刚刚迈入不惑之年,是河南省舞钢市尚店镇李楼村一名既普通又不凡的农民。1980年出生的他不断克服脑膜炎后遗症带来的困难,自学读写,歌咏故乡,渐渐成长为报刊中、网络上小有名气的诗人“山羊胡子”。2019年2月,国家级诗歌刊物《诗刊》刊登了李松山的组诗《自画像》;2019年6月,央视新闻频道《今夜面孔》栏目播放了以李松山为摄制对象的专题片《深山里的牧羊者》;2020年7月,李松山与来自全国各地的其他14位诗人一道,入选诗刊社第36届“青春诗会”。

辍学放羊娃爱上文学

村前河滩边的小树林,如今是李松山放羊的新去处。“以前放羊去村后的东北冈,现在修了高速路,就换了草场。”4岁时的那场脑膜炎,不仅令李松山的口齿有些含混,还让他跛了一条腿。穿过没膝的草丛,10多只波耳山羊在林间悠闲觅食。低垂的棕色羊耳轻轻拨开草茎,李松山频频拿出手机拍下点点滴滴,用同样不甚灵活的手指将一情一景发布在自己的朋友圈里。

“好想处理掉这些羊啊。”每到农忙时节,李松山便免不了这样图文并茂地开一句玩笑。放下手机,羊儿依旧吃草,李松山也继续精心照顾着它们的起居。这不仅是因为一只成年波耳羊能卖到一两千块钱,更是因为它们与树林、河滩、村庄一道,早已成了李松山日常生活的一部分。

李松山有两个姐姐,还有一个双胞胎弟弟,名叫松林。自2016年父亲去世之后,李松山便与年过七旬的老母亲一起生活。提起自己患病之前,他已经没了多少印象。对他来说,言语与行走的不便早已成了另一番常态,丝毫没有阻碍他与村里的同龄人相处相伴。

在李松山升上小学二年级的时候,学校里来了一位转校生。转校生将许多糖果和玩具分送给班上的同学,唯独没有准备李松山的一份。“他说我是哑巴、瘸子,不和我做朋友。”回看童年,李松山在失落之余也多了一份坦然,“我第一次意识到自己与普通人的差别。”

在弟弟松林的记忆里,尽管有这些“差别”,但哥哥仍然喜爱校园与书本:“有书的时候,我们俩就坐在窗台上,一起翻,一起看。”这种自然而然的兴趣,也来自李父对历史故事、民俗传说的爱好。“我和弟弟经常给爸挠痒痒,央求他给我们讲故事。”李松山笑道,“他最爱讲的就是‘三国’。”

9岁时,癫痫症令李松山的身体状况雪上加霜。于是,也为了减轻家里的经济负担,李松山小学四年级读到一半便辍学回家,开始了几十年的放羊生活。

谈到最初的日子,李松山用了“浑浑噩噩”这个词:“没有目标,光是混日子,大把的时间浪费掉了,自己有时候也看不上自己。”

转机出现在1995年,弟弟松林考上高中。这一边,松林开始给当地的报刊投稿;那一边,百无聊赖的松山带着弟弟的课本去放羊,被一首《再别康桥》深深地吸引了。“诗这种文体,给了我说不出的惊喜。”李松山对彼时的情景印象深刻,“弟弟在练笔,我特别开心,开始觉得,自己也可以写。”

就这样,15岁的李松山对着家里那台十二英寸的黑白电视,自学起了读写。“主要是靠看电视、看字幕。”李松山说,“整天瞪着眼睛学,在日记本上写,用了好几年。当时我的字像蚯蚓爬,只好写完了再找同学们帮我誊抄,誊好了再投稿。”

2002年,李松山的第一篇短文在《舞钢晚报》上发表了。这篇名为《走出黑暗是黎明》的短文立足于李松山的个人经历,讲述了一个克服残疾、走向光明的奋斗故事。弟弟松林仍然记得读到这篇文章时自己的心情:“当时我读大二,哥哥把报纸寄到了学校。我拆开信封,想起我俩聊天谈心的无数个夜晚,又高兴又流泪。”

从“羊老师”到牧羊诗人

读完弟弟的课本,李松山开始四处借书。从“四大名著”到《平凡的世界》,从《简·爱》到《呼啸山庄》,他慢慢地读,有些书甚至来自朋友的朋友。带书放羊成了李松山的标志,村民们也给他取了一个半是关切、半是打趣的谐名——“羊老师”。

日积月累,被喊作“羊老师”的李松山有了一个习惯,那就是随时随地将脑海中闪过的词句记录在小本子上。李松山说,自己真正开始写诗的契机,就是这些片段语句:“那是在发表短文之前,弟弟还在读高中。他无意间翻看我的练习本,非常兴奋,一个劲地鼓励我。”

对弟弟松林而言,那几行写在纸张背面的句子至今历历在目:

我在初春的麦田里奔跑,

我找啊找啊,

原来春在嫩绿的柳芽里。

重温这个特别的时刻,李松山回忆道:“就是弟弟对我说,这是诗啊,哥,你可以写诗啊!”

2013年前后,在陕西一份学报上,李松山的诗《那时的你》第一次发表了:

你在小窗前

剪一缕明媚的忧伤

我在槐树下

弹一曲涩涩惆怅

……

这首给同桌的赠诗完成于2006年,记录了少年李松山的懵懂岁月,也给“羊老师”带来了第一笔诗歌稿费——报纸编辑发来微信红包,20块钱。

“羊老师”不断将自己的诗作发布在朋友圈里,网络上的“山羊胡子诗辑”频繁被转载、更新,当地报刊上署名“李松山”的诗歌越来越多……同学们又惊又喜地发现,用“山羊胡子”做笔名的诗人“李松山”就在身边。与此同时,大部分时间都待在家中料理家务的老母亲也捧起了书本。“我妈没多少文化,但认识我的名字。”李松山对记者解释道,“新的杂志拿回来,她就翻目录,找到我的名字,就不住地点头,不住地笑。”

渐渐地,村里不再有人提“羊老师”的谐名,远近四邻还有越来越多的人开始帮李松山寻找提升自己的新路子。“2016年8月,塔后组的一个朋友见我发诗,说她认识的一个姐妹参加了舞钢诗社,问我想不想加入。”李松山说起自己加入舞钢诗社的来龙去脉,“这样我才成了舞钢诗社的一员,有机会结识诗社里的好几位老师,开始比较系统地学习现代诗。”

谈到与读者、诗人乃至诗评家面对面的特殊经历,李松山想起了去年7月在北京参加的“中国地名诗词创作朗诵会”。正是在这次由光明网、诗刊社、中国诗歌学会等机构共同承办的朗诵会上,李松山奉献了人生中第二次“在台上的朗读”。“参加朗诵会的有著名诗人、朗诵家,还有学者、编辑,轮到我的时候,我紧张得要命,跟大家鞠躬摇头,示意不朗读。”李松山仍然记得当时的腿上传来的颤抖,“少君老师(即诗刊社主编李少君)握着我的手鼓励我。一首诗,我一字一顿地读下来,落座后还一阵紧张。”

用“山羊胡子”做笔名的诗人李松山如今已经走出了李楼村,走出了舞钢,走出了河南,走到了全国读者的眼前。在弟弟看来,写诗对哥哥最大的改变,是助他找到了自信:“因为写诗,我哥越来越自信,这是我们全家最开心的。”如今已经定居杭州的李松林说,“过年回家,在镇上给我车胎充气,老板还说,你哥给家乡争了光,我来充气也免费。”

“我还是那个地地道道的放羊娃。”李松山这样评述自己人生轨迹的变化,“人需要有目标、有爱好地活着。我心里有目标了,才知道劲儿往哪处使。”

“不过,我大姐偶尔还是会劝我,写诗太费脑子了。”李松山此时的笑容,充满了被亲友关爱的幸福感。

像爬山一样,步步登高

现在的李松山已经习惯了在智能手机上用拼音输入法写诗,他的大部分作品都是在清晨的“早课”时段完成的。对于舞钢诗社的老师们,他说得最多的,就是“手把手地教我”。

现任舞钢诗社副社长贾东伦(笔名“东伦”)就是李松山提到的“老师”之一。除了谦逊、好学、有灵气,贾东伦尤其为李松山的真挚与憨厚所打动:“只要你说到松山心里去,他会迅速起身和你握手。有时候坐在一起一小时,就跟他握上几十次手。”

倘若参加诗社的活动,李松山便需要起个大早,从村里步行到镇上,再换乘交通工具前往舞钢市。为了减少这样的奔波,2017年以来,贾东伦与诗友们便时不时地来李楼探望李松林。“有一次,我与量山(舞钢诗社成员)一起坐在松山家的屋顶上看落日”,回想与李松林论诗的场景,贾东伦便有许多感触,“松山原本在院子里干活儿,收拾停当也爬了上来,跟我们坐在一起。我讲讲诗,他讲讲羊,我们都感受到,在这片天空下,生活带有一种诗意,也是我们共有的财富。”

随着诗名的增长,李松山收到的赠书也越来越多,房间里、壁橱上塞得满满当当,俨然是一座中外诗歌读物的迷你书库了。“最近很喜欢这本书,”李松山拿出了墨西哥作家、诗人、文论家帕斯的《弓与琴》,“虽然我的积累还很不够,但是很喜欢这本书里对隐喻的阐释。”

有了不断更新的资源,李松山仍然如他所说,还是那个地地道道的放羊娃。他仍然喜爱在雨中观看荷叶上滚动的水珠,也仍然为林间草上吹过的清风而陶醉;他仍然将劳动与生活视为诗歌的内核,也仍然不断书写着故乡、友爱与亲情的母题。

不断挑战自己,像爬山一样写出深度和广度,是李松山对自己诗歌的最新要求。“我想把我,现实中的我,实实在在的我,提进诗中;我还想把放羊、种地这样的‘干活儿’,通过诗的语言呈现出来。”思量再三,李松山用一句颇具理论意味的话,阐释了自己“劳动也是一种写作”的观点——

他说:“以现实中的我入场,我是麦子,也是玉米,我在感受,也在回忆。”

随着昔日的“羊老师”长成了今天的“牧羊诗人”,村里来向李松山借书看的人也越来越多。用松山族叔李长保的话来说,便是“从前人缘儿就好,如今更加好”。李长保说,就在去年,还有一家汝州人,通过魏安村的亲戚牵线,趁着假期将自己读中学的孩子送来李楼村,为的就是在李松山身边体验一下与日常劳动融为一体的文学生活。

眼下,李楼村的文化氛围不断提升,刚开设不久的农家书屋里也总是坐满了前来读书充电的老少读者。

平日里,除了读书、写诗与放羊,李松山基本上承担了家里4亩地的重活。母亲做的饭菜口味清淡,他便间或自己下厨,端出最拿手的西红柿炒鸡蛋或醋熘土豆,为自己和母亲“加餐”。作为村里的低保户,李松山种地一年可以收入4000块钱,每季度有八九百块钱的救济金,稿费对他而言除了荣誉,也是一种“雪中送炭”。

“平时最快乐的事,是我带着母亲去赶集。”谈及与母亲的生活,李松山笑着说,“坐着三轮车,迎面吹着风。”

采访临近尾声,李松山忽然想起一件亟须“澄清”的事:“以前记者来采访,问我以后有啥打算,我顺着气氛说,喝喝酒、写写诗。没想到此后我出去,到处都劝我喝酒。我说不能喝,他们会说骗谁呢,报道里都说了。所以现实是,因为身体原因,我确实不能喝酒。”

“松山大哥,还是同一个问题,以后您有什么打算呢?”记者问。

李松山会心一笑:“等我在诗歌方面再精进些,我也想着办个读书会、同好会,带动更多的人了解诗歌,了解文学!”见习记者 陈欣瑶

返回顶部

返回顶部