2021-02-04 09:20:42 刘印

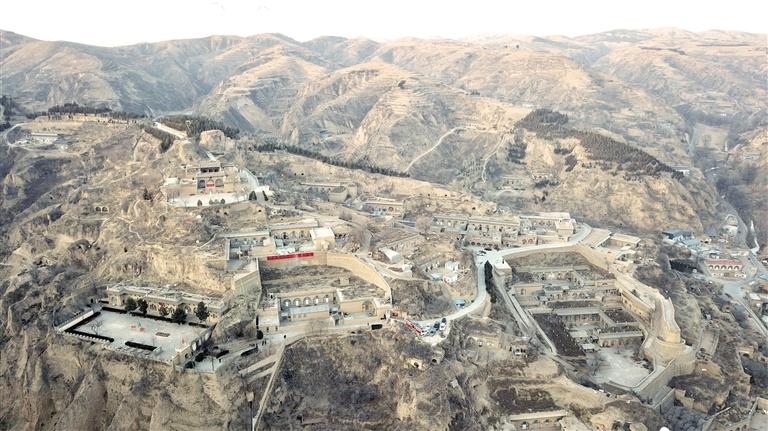

航拍杨家沟革命旧址。

合作社工作人员把姜廷挑的年猪赶上三轮车,准备运往屠宰场。

县里来的果树专家正在给村民们讲解疏枝技巧。 本版照片均为本报记者 刘印摄

1月21日,不到7时,米脂县杨家沟村村民王兴小早早就赶到了村里的养殖专业合作社。打扫猪舍,投喂饲料,看护猪崽……一如过去3年来的每一个清晨,王兴小的一天在忙碌中再次开启。

“一个月工资3000元,年底还有奖金、分红,过去哪有这样的好日子!”在检查猪崽的间隙,王兴小笑着对记者说。从贫困户到“上班族”,穷困半生之后,58岁的王兴小终于迎来了人生的新天地。

不仅王兴小,近年来,杨家沟村通过整合土地资源,不断激发发展活力,逐渐形成了以黑猪养殖业、绿色种植业和红色旅游业共同发展的“三彩”产业格局,走出了一条乡村振兴的新路子。

黑色养殖激活致富动力

1月21日下午,一辆小轿车开进了亨亨养殖专业合作社的大门。车子一停稳,一名戴着墨镜的男子赶紧从车窗探出头:“黑毛土猪还有没有?”

男子叫姜廷,是印斗镇赵石畔村村民。他和朋友们准备“团购”一头年猪,听说杨家沟村的黑毛土猪不错,一路打听着找了过来。

选猪,过磅,付款,不到半个小时,姜廷相中的那头268公斤的年猪就被赶上了合作社的三轮车,用不了多久,姜廷和朋友的年货就会被送上家门。

一头猪出栏,1万多元进账,杨家沟村群众的分红又添了一笔。

“自从有了合作社,我们在村里也能挣下钱!”71岁的村民姜建生说。

杨家沟村有建档立卡贫困人口119户297人,村民大都以种地、打工为生,2016年全村人均纯收入6800元,村集体年收入不足4000元。2017年7月,在驻村第一书记朱兆飞的主导下,村集体整合资金,在寺沟自然村组建成立寺沟亨亨养殖专业合作社,以黑毛土猪养殖激活了全村群众脱贫致富的根本动力。

“由寺沟村24户贫困户以5000元产业扶贫资金入股,71户非贫困户以现金入股。”合作社理事长刘伟周告诉记者,“由于我们的土猪坚持纯粮喂养,饲养周期达到一年左右,市场销路非常好。”恰逢猪肉行情上涨,2018年7月,合作社举行第一次分红大会,全村群众户均分红4000元。

刘伟周说,目前,合作社每年能出栏黑毛土猪100多头,3年净利润超过100万元。在强有力的村集体经济支撑下,杨家沟村还办起了佳米驴养殖深加工基地,进一步夯实全村群众脱贫致富的根基。

绿色田园实现致富梦想

节气已经过了大寒,尽管下午的阳光和煦温暖,但不时掠起的寒风不断提醒着在地里劳作的人们:春天的脚步还没到来。在杨家沟村的山地苹果园里,50岁的刘正旗正带着10多位村民忙活着。

2015年,在外打拼多年的刘正旗回村发展,从村民手中流转了500亩土地建起了这片山地苹果园。从那时起,从没接触过苹果产业的刘正旗一头扎进了果园,一步步把自己从“门外汉”磨成了“土专家”。

1月21日下午,刘正旗特意请来县里的果业专家,给村民们现场培训果树冬季疏枝技巧。68岁的李满和听得格外认真。自从果园开建以来,李满和和妻子就进园务工,老两口一年仅务工收入就超过2万元。“等我学好了技术,将来自己也种上一片果园!”问起将来的打算,李满和笑着说。

不仅是山地苹果,杨家沟村集体经济合作社还流转土地200多亩发展小米产业。合作社的养猪场、养驴场粪便经过处理后作为有机肥料肥田,谷子收获后,秸秆又为养殖场提供了饲料,实现了“粮—畜—沼—肥”的绿色发展。

“我们利用‘米脂小米’县域公共品牌,打造杨家沟有机小米品牌,帮助群众多渠道增收。”刘伟周说,杨家沟村还将进一步挖掘粟文化、农耕文化等,推进“谷子种植+畜牧养殖+休闲体验+康养+节庆旅游”,形成种植、养殖、加工、销售、旅游一体化发展。

红色文旅拓宽致富道路

1947年12月,中共中央在杨家沟村召开会议,为党领导中国人民夺取新民主主义革命在全国的胜利,在思想上、政治上和一系列政策上做了充分的准备。

杨家沟革命旧址,是中共中央转战陕北取得光辉胜利的转折点,也是中共中央离开陕北走向全国胜利的出发点,被称为“新中国曙光升起的地方”“新中国国名诞生地”。

为了充分利用杨家沟的红色旅游资源,2018年,杨家沟村集体股份经济合作社与米脂县文化旅游产业发展有限公司合作成立杨家沟文化旅游发展有限公司。其中杨家沟村以集体资源折合2000万元持股49%,米脂县文化旅游产业发展有限公司出资2081万元持股51%,形成了“村集体经济组织+企业”的合作模式。

在文旅公司的运营下,2019年,杨家沟革命纪念馆共接待游客20多万人次。开了10多年农家乐的王小丽,当年的纯利润超过了10万元。

王小丽一家揭不开锅的日子一去不返。

“最早的时候穷到什么程度?”1月21日晚,在窗明几净的窑洞里,王小丽又回忆起了当初穷困的样子。“大女儿8岁之前,没穿过一件新衣服,全家一整年也吃不上一块肉。”王小丽顿了顿,“不像现在,一年四季想吃啥吃啥!”

如今,王小丽的农家乐已经从最初的一张桌子发展到10张桌子,最多的时候能够接待100名顾客同时就餐。“有人,就有希望。”王小丽说,这是她这10多年最大的感触。

2018年10月18日,杨家沟村召开2018年贫困户脱贫退出民主评议会,村里申请退出的78户贫困户全部符合退出要求,杨家沟村实现了整体脱贫。

脱贫摘帽不是终点。2020年全村人均收入达到12180元,杨家沟村的“三彩”变奏仍在继续。

群众心里话

■杨家沟村村民,姜建生,71岁

“我们老婆老汉,不靠补贴一年还能挣2万元。你说,要不是党的好政策,像我们这么大年纪的人早就没处挣钱了!”

■杨家沟村村民,王兴小,58岁

“我家被认定为贫困户以来,村里一直很关照我,现在我脱贫了,更要用好好工作回报村里、回报党。”

■杨家沟村村民,刘正旗,50岁

“乡亲们给我的果园出了大力、帮了大忙。等果园进入丰产期,用工量还会增加,到时候也能提供更多的务工机会,让大家共同富起来!”

好日子是干出来的

刘印

杨家沟村的幸福变奏离不开一个“干”字。

干部精思巧干。

从进村的第一天起,朱兆飞就和驻村工作队的同事们形成共识:横下一条心,办成一件事。驻村工作队成立脱贫攻坚临时党支部,先后组织召开全村党员大会、贫困户大会、村民大会,摸清村情,听取民意,统一思想,确定将黑毛土猪养殖作为村集体经济合作社产业发力点。

为了调动全体村民积极性,村集体以土地入股,贫困户以产业扶持资金入股,非贫困户以现金入股,一碗水端平,发展成果共享,全村上下拧成一股绳,最终形成了奋力脱贫的强大合力。

从黑毛土猪到佳米驴,从谷子种植到山地苹果,杨家沟村产业发展循序渐进、日益多元,群众增收最终实现多极发展。

群众踏实肯干。

71岁的姜建生,当了合作社谷子种植的主管,从播种到销售,全程操持,农忙时节,骑着摩托车穿梭在山峁沟岔之间,干劲十足;68岁的李满和,只要果园里有活,第一时间就赶过去,剪枝、疏果、套袋,学起技术来比年轻人还用心,他总是说“艺多不压身,能干点就多干点”;55岁的王小丽,依旧坚守在自家的农家乐,因为疫情影响,去年生意比往年冷清得多,但她每天都把自家窑洞收拾得井井有条。开了十几年农家乐,一家人的收入从几千元增长到10万元,“活人嘛,都是活自己,不管有没有顾客上门,咱自己的门面都要顾好!”

撸起袖子加油干,星光不负赶路人。杨家沟的幸福变奏,值得喝一声彩!

搭好班子 摸清底子 蹚好路子

杨家沟村驻村第一书记 朱兆飞

几年来,我们一起见证了杨家沟村的幸福蝶变。在这个过程中,我有以下几点切身感受:

一个村要想脱贫摘帽,没有坚强的党支部是万万不行的。党支部不仅是村集体的核心,更是村民的主心骨。在党支部的引领下,本着公开透明、公正公平等原则为群众办实事,让每一个村民对村集体的发展有充分的发言权和知情权,群众才会理解、拥护党的政策和决定,才能真正发挥好党支部的战斗堡垒作用。

一个村要想长久致富,没有可持续的产业是肯定不行的。我们在帮扶工作中就认准一个理,一个贫困村必须有一个全体村民都能参与的可持续产业,才能让老百姓共同受益,实现稳定脱贫致富。因此,在摸清村情民意之后,我们摸索出黑色养殖、绿色田园、红色文旅三大产业共同发展之路,通过各种方式让群众在产业链上实现增收,逐步实现稳步致富。

一个村要想群众致富,没有务实肯干的党员干部是坚决不行的。党员干部代表着党和政府的形象,是人民群众的榜样标杆,在帮扶过程中,我们立身公正,想百姓之所想,急百姓之所急,始终把群众利益放在首位。正因如此,群众才把帮扶干部当作自己人,同奋斗、共进退,最终同心协力奔向美好的幸福生活。

本报记者 刘印整理

返回顶部

返回顶部