2021-02-05 09:06:00 方腾

航拍马炉村。资料照片

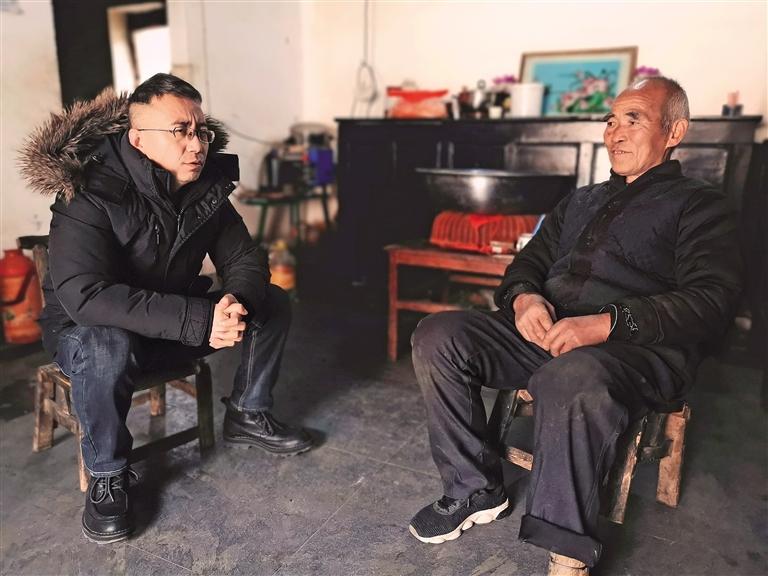

马炉村驻村第一书记张丹东(左一)走访脱贫户王书民。

贾志明老人正在采摘山茱萸。 本版照片除署名外均为陕西农村报记者 方腾摄

商洛市丹凤县龙驹寨街道马炉村是秦岭大山里的一个小村庄。寒冬时节,村民贾志明屋后的山坡上还闪耀着几抹红色。那是没来得及采摘的几株山茱萸,一颗颗小红果在风中摇曳着。

贾志明老人已经75岁了。1月21日,吃过早饭后,他背起背篓上山采摘山茱萸。

一颗颗山茱萸在木棍的敲打下纷纷落在事先铺好的篷布上,贾志明老人边挑拣其中的杂物边说:“我家有7亩多山茱萸树,从去年9月份开始采摘,卖了4回,收入过万元了。现在就剩这几棵树了,赶快弄完,我和老伴也好安心过年。”

近年来,马炉村以山茱萸等中药材种植为主导、以杂粮加工为辅助,加上党性教育基地助力,将红色文化与生态旅游、产业扶贫紧密结合,实现了从贫困村到脱贫攻坚示范村的华丽转身。

建“绿色银行” 奔致富之路

下山时,贾志明老人走到一棵山茱萸树旁停下了脚步。“这棵树有年头了,是当年西有同志号召栽下的,马炉人靠着山茱萸发了家。”老人口中的“西有同志”是全国劳模,中国共产党九大、十大、十一大代表刘西有。60多年前,刘西有用12把镢头带领乡亲们修地造田、植树造林,改变当地的落后面貌。回忆起曾经和刘西有同志一起奋斗的时光,贾志明老人感慨万千。

“炉岔沟,麻石头,十料庄稼九不收。”“马莲台,马莲台,叫花子要饭都不来。”……这些民间流传的顺口溜已成为过去。从一穷二白到脱贫致富,经过几代人的接力奋斗,马炉村建成了“山下梯田坐底、山间经济林缠腰、山上油松戴帽”的秀美新农村。

20世纪80年代,马炉村不少村民就靠种植山茱萸成了“万元户”。后来,因山茱萸的质量跟不上市场的要求,马炉村的发展陷入了困境。如今,凭着科学化、规模化种植,山茱萸又成了马炉人的“绿色银行”。

“山茱萸树好种易活,不需要投入太多本钱和精力,采摘期又刚好是农闲时节,所以大伙儿都愿意种。”马炉村党支部书记杨阳介绍。马炉村是丹凤县的山茱萸主产区,2000多亩山茱萸树经过科学管理,已经成为群众增收的主要来源。近年来,村上组织百余名专家深入村组,开展各类技术培训,培育了一批懂技术、会管理的新型农民和科技示范户。同时,村上成立了山茱萸专业技术协会,建成了国家级山茱萸科普示范基地。

山茱萸是马炉人的宝贝,对身有残疾的王书民来说更是如此。

年近七旬的王书民是村里的脱贫致富励志典型。他因身体残疾无法外出务工,只好在家务农,2013年被识别为贫困户。

“党的政策好,领导干部对我更是嘘寒问暖,靠着各项补贴,我的生活不成问题,但是要发家致富,就得靠自己勤劳的双手。”王书民不但种植山茱萸等中药材,农忙之余还在村里务工。虽然身体有残疾,但王书民干活从不含糊。

“人只要勤快,就一定能把日子过好。”王书民去年从9月份开始采摘山茱萸,经过采收、锅煮、脱核、晾晒等一系列工序后,11月份就有收入了。

多渠道增收 稳脱贫成果

村民要富裕,必须多产业融合发展、多渠道促进增收。为了解决村上产业结构单一的问题,马炉村遵循“红色文化为底色、绿色产业为特色”的发展理念,发展溪谷乡村旅游、中药材和杂粮种植加工、冷水鱼养殖等产业,并成立了马炉村互助资金协会,将130户贫困户吸收为会员。村民不仅可拿到分红,还能够在家门口实现就业增收。

村里大部分劳动力都外出务工,而48岁的李秋锋就想待在村里。依靠在产业园务工和分红,李秋锋家的日子过得幸福安逸。“我种植山茱萸和天南星等中药材,国家还给补贴。园区有活时我就去干活,在家门口一天能挣120元,一年到头挣的钱够花了。”李秋锋乐呵呵地说。

“近几年,村里通过发展产业,不仅壮大了村集体经济,还为村民提供了就业机会。村里一年四季都有活干,越来越多的村民不愿外出打工了。”村委会主任李石头说。

“现在村里的变化可大了。我这房子是新翻修的,村委会还给铺了地板砖,从外面看还以为是民宿呢。”李秋锋家的光景一天比一天好,电冰箱、洗衣机等家电一应俱全,客厅里的绿植长势正旺。在马炉村,像李秋锋一样的人还有很多,他们都在家门口实现了就业增收。

传承红色文化 建设幸福马炉

北依连绵青山,南临层层梯田,通村柏油路干净整洁,特色墙画韵味悠长,民居黛瓦黄墙,古色古香。马炉村不仅颜值高,红色文化的氛围也十分浓厚。

近年来,丹凤县结合脱贫攻坚,深度挖掘刘西有先进事迹和优秀品质,将马炉村的红色文化资源转化为现实教育资源,于2018年建成马炉村党性教育基地。基地以弘扬刘西有对党忠诚、亲民为民、苦干实干等精神为核心,以刘西有12把镢头艰苦创业的故事为主线,整合人文资源、生态资源,打造集乡村旅游、勤廉教育、体验教育于一体的综合党性教育基地。2019年7月,马炉村党性教育基地成为商洛市首批党性教育基地。

马炉村依托教育基地,发展“培训经济”,修葺房屋,铺设柏油路,栽花种草,使村容村貌焕然一新。同时,马炉村利用得天独厚的生态资源,形成了独具特色的溪谷乡村旅游产业体系,每年可吸引一两万人前来参观学习、休闲度假。

“虽然我是本村人,但从小生活在城里,以前对刘西有前辈并不了解。到村上工作以后,我不断搜集他的事迹。他开拓创新、担当奉献的形象在我心中渐渐丰满起来。我现在是一名村干部,应该向老前辈学习,将刘西有优秀品质传承下去,为建设幸福马炉贡献力量。”大学生村官冯莅文说。

“当年修筑的梯田迎来五谷丰登,当年种植的油松更加郁郁葱葱,当年栽种的山茱萸已成增收产业,当年贫瘠的土地传来笑语欢声……”红色传承,绿色发展,马炉人用勤劳和智慧谱写了一曲新时代脱贫攻坚的奋斗之歌。

脱贫成绩单

丹凤县

全县曾有89个贫困村,建档立卡贫困人口23994户83527人,贫困发生率一度达43.73%。2019年,全县实现脱贫摘帽,89个贫困村全部退出。截至2020年底,全县建档立卡贫困人口全部脱贫。

龙驹寨街道

全街道共有40个行政村(社区),有扶贫任务的行政村(社区)33个,其中贫困村21个(深度贫困村7个),非贫困村3个,村级社区9个,建档立卡贫困人口4970户17226人,占全县贫困人口的20.6%。截至2020年底,所有贫困人口均顺利脱贫。

马炉村

全村共379户1431人,建档立卡贫困人口150户534人。截至2020年底,贫困人口全部脱贫,全村年人均收入达12600元。

决战脱贫攻坚·党员有话说

唯有苦干实干才能出真绩

马炉村党支部书记 杨阳

2015年,我从部队退役后回到家乡丹凤县龙驹寨街道马炉村,担任了村党支部书记。从那时起,我就时刻牢记自己的责任与担当,立志带领群众过上好日子。

6年来,经过村两委的苦干和实干,村集体经济被盘活了,全体村民走上了脱贫致富路。我们坚信,脱贫路上,只要肯干、实干,就一定会攻克一个又一个堡垒。

在工作中,我通过入户走访,深入全村8个村民小组,充分了解村里基础设施建设情况和群众的诉求,做好记录;为贫困户制定详细的帮扶措施,精准发力。真扶贫、扶真贫,使得帮扶工作有序开展。2017年,全村实现脱贫摘帽后,针对各户的实际情况,我们又制定了相应的后续帮扶措施,使脱贫群众能够稳步致富。

脱贫的关键在于激发贫困群众的脱贫意志。我们用情拉家常,用心扶真贫,注重扶志扶智。我们采用育典型、树典型、学典型的方法,通过“爱心超市”、资金奖励等形式,评选出了李秋锋、周福治等产业脱贫示范户,用身边的致富典型鼓励其他贫困群众通过自身的努力奋斗实现脱贫致富。

马炉村依托股份经济合作社,盘活壮大村集体经济。我们结合当地优势资源,发展了生态冷水鱼养殖,葡萄、猕猴桃种植,光伏发电,生态旅游等项目。通过吸纳贫困群众就业、产业项目收益分红等,马炉村摆脱了贫穷落后的面貌,群众增收致富的愿望也更加强烈。

在接下来的工作中,我们将继续巩固所取得的脱贫成果,强化产业支持、就业帮扶,壮大村集体经济,让群众的日子越过越红火。

陕西农村报记者 方腾整理

群众心里话

■马炉村村民,李秋锋,48岁

“我们村这几年变化很大,通了自来水,铺了柏油路,我家的房子也是政府帮忙改造的。村子现在发展得这么好,多亏党的好政策。我们的日子越过越有奔头了。”

■马炉村村民,张社,66岁

“我丈夫发生意外后的那几年,家里负担很重。后来靠政府帮扶,我们的基本生活不成问题了。再加上种植山茱萸和其他中药材的收入,日子越来越好,我们很满足。”

■马炉村村民,陈竹娃,75岁

“党的政策确实好,我和老伴年龄大了,每个月都有医生上门给我俩检查身体。此外,扶贫干部也很关心我们,就像亲人一样。”

记者手记

红色文化在这里传承

方腾

“刘西有优秀品质是我们村最大的财富。”这是马炉村驻村第一书记张丹东说得最多的一句话。

马炉村是全国第一批劳动模范、基层优秀共产党员刘西有的家乡。60多年前,他带领群众用12把镢头自力更生,艰苦创业。初到马炉村,我就感受到这里深厚的红色文化底蕴。独特的故事,也让这个村庄闪耀着传奇的色彩。

马炉村以红色文化为底色、绿色产业为特色,走上了文化助力产业发展的融合之路。如今,老支书刘西有提出的“山下梯田坐底、山间经济林缠腰、山上油松戴帽”的发展目标已经实现。刘西有带领乡亲们修建的梯田、水库、灌渠,还有满山遍野的山茱萸,成了马炉人的宝贵财富。刘西有一心为民、大公无私的精神激励着马炉人自立自强。

提起刘西有,贾志明老人打开了话匣子:“现在,马炉村群众的生活越来越好了,这离不开党的好政策,也离不了西有同志给我们打下的基础。这些梯田和山茱萸,还有自力更生、艰苦创业的刘西有优秀品质,都是西有同志给我们置下的‘家当’。”

杨阳、李秋锋、王书民、冯莅文……他们正用实际行动传承着刘西有优秀品质,书写着新时代的奋斗故事。

马炉,景美人更美。

返回顶部

返回顶部