2021-02-18 14:25:13

驻村第一书记 脱贫村里话新春 发布:2021-02-16 11:31:06 来源:陕西日报分享到:

党的十八大以来,陕西省委、省政府坚持以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指导,深入贯彻习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神,坚持精准方略,突出问题导向,尽锐出战,全省56个贫困县全部摘帽,465万建档立卡贫困人口全部脱贫,绝对贫困和区域性整体贫困问题得到历史性解决,脱贫攻坚目标任务如期全面完成。这些成绩的取得,与各级派驻一线的扶贫干部密不可分。8年来,我省累计选派驻村工作队15843支、驻村干部90126人,为陕西高质量打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

“脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。”当前,陕西已进入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新阶段,广大驻村第一书记仍坚守一线,肩负新使命,迈向新征程,在巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴的新任务上阔步向前。

“既然来了,就要把这儿当家”

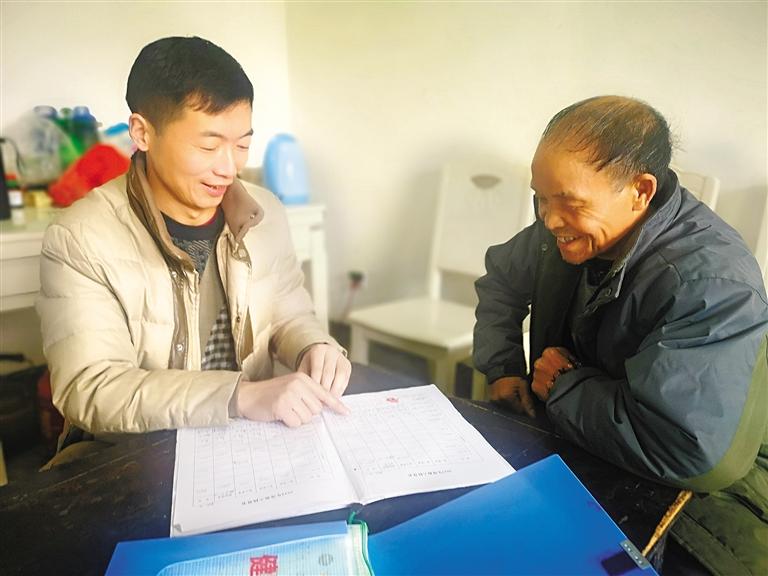

紫阳县蒿坪镇全兴村第一书记詹世弟(左)正在脱贫户汪德华家走访。

记者 程伟 文/图

2月4日是北方传统的农历小年,紫阳县蒿坪镇全兴村已经充满了浓浓的年味儿,孩子们在追逐玩耍,老人们见面互相问好,不时见到一些村民手里提着购置的红灯笼、腊肉等年货。

“这两天除了做好疫情防控宣传工作外,今天我还对接了紫阳县茉莉公益联盟社会组织在村里开展送温暖活动,对村里50余名困难群众进行了慰问。今年我将围绕产业兴旺,村居环境治理开展乡村振兴工作。”全兴村第一书记詹世弟说,“我是2017年3月从县政府办被组织派驻到村的。3年多的驻村时光,我从陌生到熟悉,从彷徨到安然,从失落到知足。既然来了,就要把这儿当家。”

全兴村山大人稀、产业薄弱,全村共有447户1360人,其中建档立卡贫困户305户972人,由于位置偏僻,交通落后,村民主要靠天吃饭和外出务工解决生计,属紫阳县深度贫困村之一。

通过深入实际调查走访,詹世弟找到了全兴村贫穷的原因:基础设施落后、没有规模产业、村办公场地狭小、村“两委”班子战斗力差。

打通全兴村3组仙洞湾片40多户200余人的出行道路,成为他到村开始实施的第一件大事。为了获得修路占地的每一户人支持,他亲自上门做工作,同时协调落实修路资金,申报道路硬化项目。通过多方争取,要来了项目资金,新修道路4公里、拓宽道路6公里、实施水泥路硬化项目4.5公里,对原有道路进行了改造维修。如今,全兴村的通组路、产业路已全部建成。

为解决村办公条件差的问题,詹世弟通过向县政府办领导争取,购置了电脑、打印机、空调、办公桌椅、会议桌等必要的办公设备,还想方设法筹集资金购买了厨房餐具、就餐用具等,让驻村队员能安心驻村工作。

为解决村上无卫生室,村委会办公房功能配套不齐全等问题,詹世弟协调争取项目资金,亲自设计图纸,在村易地扶贫搬迁集中安置点修建了新村委会办公用房和卫生室,配套建设了体育文化广场,安装配齐了相关的体育文化器材设备,提升村公共服务水平。

看到詹世弟是来干实事的,村里的很多能人都愿意回来创业兴业。詹世弟提出的以茶叶为主、花椒为辅、突破林果、试种药材等产业发展思路,逐渐得到了大家认可。

吸引本村外出创业能人詹小金回乡,成立了光宏生态养殖专业合作社,建成年出栏2000头养猪场一个,带动群众做大做强村养殖产业;鼓励女能人陈叙兰回村,创办响水洞养鸡专业合作社,发展林下养鸡产业,带动贫困户分散发展养殖业;引入神龙富硒公司在村流转土地发展花椒300亩,配合支持其建设省级农业园,发动产业大户与企业合作种植花椒200亩,指导建档立卡贫困群众汪从安等3人成立了全兴村兴雅花椒专业合作社;引进浙商成立紫航农业有限公司成功试种水芹菜,发展果木和中药材种植,现已建成果园300亩、中药材100亩;连片建设了300亩新茶园,配置设备成立茶叶服务队管护了800亩老茶园,带动贫困户管护茶园。

村建档立卡贫困群众汪德华曾经存在等、靠、要思想。为激发其脱贫内生动力,詹世弟上门不厌其烦主动做他的思想工作,还帮他解决了住房问题,聘请他为村环卫工人,月工资600元。如今的汪德华购买了四轮机动车跑生意,还搞起了根雕生意,成为村里的脱贫典型。

为解决村上干部后继乏人问题,詹世弟通过做老党员柯玉富的工作,动员其在上海大饭店做厨师的二儿子回村当信息员,如今已成为村文书,正作为村干部的后备力量进行培养。引导本土人才回村发展产业,并成功培育2人为入党积极分子。

3年多来,詹世弟用实际行动诠释了一名共产党员的本质。“全兴村尽管退出了贫困村序列,但巩固脱贫成果是当务之急。要持续走产业规模化的路子,延伸产业链条,壮大村集体经济,从长远解决群众持续增收致富的问题。”詹世弟告诉记者。

“围着群众的困难转”

春节期间,苏柯语(中)到村民家探望。

记者 杨晓梅 文/图

安静,从春节前持续到了春节期间,榆林市榆阳区鱼河峁镇柏盖梁村像从一个“活泼少女”变成了“端庄淑女”,收起了身上的“热闹劲”。“今年我们连秧歌都没有排。”2月3日,驻村第一书记苏柯语说,“在村外工作的人响应号召就地过年都没有回来。村里留守的人也都配合疫情防控工作,不在村里扎堆儿了。就连年前村里组织换届选举,都没敢让村民们聚在一起,预选和正式选举时村民都是自己在家填写选票,我们组织帮扶干部挨家逐户收集选票和意见建议。”

腊月排秧歌,正月秧歌队上街闹秧歌,这是陕北的习俗。苏柯语回忆,2019年此时,柏盖梁村的锣鼓响震了天,秧歌扭得村民都笑开了花。村里的孩子们相互追逐打闹,笑声、叫声和大人的呵斥声时时响起。许久未见面的年轻人则相聚在一起谈笑,说着村里翻天覆地的变化。

柏盖梁村的变化,离不开苏柯语的努力。2017年,在榆阳区统计局工作的苏柯语被派驻到柏盖梁村担任驻村第一书记以后,他就把这个村装进了心里。他自费给村里16户贫困户购买鸡苗960只,销售鸡蛋5万多个,累计帮助村民销售小米11.4吨,为村民鼓起继续发展的勇气。

为激发贫困群众的内生动力,苏柯语通过争取政府补助、企业捐赠创办了“柏盖梁村爱心超市”,通过“十项积分规则”,激励村民主动投入到乡风文明建设、环境卫生整治、集体公益事业等工作中。他不定期组织开展道德大讲堂、农民夜校,积极宣传党的政策,带领村民学习和探索致富经验。他召集本村在校大学生利用假期实践创办村级爱心学堂,为留守儿童辅导作业。截至目前,该村爱心学堂已经成功举办4期,累计招收志愿者老师11名,辅导学生151人次。

产业发展中,柏盖梁村率先完成了农村集体产权制度改革,成立了股份经济合作社,整合土地资源发展特色产业,目前已建成100个日光棚、2个土猪和肉羊养殖区、1个光伏电站、1个面粉加工厂和1个中药材种植基地,柏盖梁村不仅实现了高质量脱贫退出,还成为全市脱贫攻坚示范村。

村容村貌焕然一新,产业发展兴旺,村民干劲十足,秧歌也闹得更起劲。

“2020年春节前我们用心排了很久,打算在正月好好热闹一下,但是疫情暴发,我们果断取消了表演。后来连同女客回娘家等这些活动都取消了。” 苏柯语告诉记者。

集体活动取消事小,疫情造成的贫困户返贫风险增加事大。2020年,柏盖梁村积极进行疫情防控的同时,加强了建档立卡贫困户结对帮扶力度,要求每个帮扶干部每月必须到户一次,解决贫困户的实际困难,并根据群众申请、四支队伍遍访、帮扶责任人反馈、行业部门反馈等综合情况,排查了村里的边缘户和监测户,坚持每月进行走访和研判,实现动态清零。

“最近我们的主要工作也是走访调研,针对村民因疫情造成的就业困难等问题,进行有针对性的帮扶。” 苏柯语说,“一句话,就是围着群众的困难转。”

虽然2021年的春节过得不同寻常,但苏柯语对新一年的发展有很大的信心:“继续发展壮大黑毛土猪、湖羊养殖和柴胡种植产业,加大消费扶贫力度,提升乡村治理水平,做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。”

“让群众早日圆小康梦是我最大心愿”

春节即将来临,千阳县南寨镇南寨村第一书记邵斌强(右)正在脱贫户李利军家帮忙安装客厅灯。

记者 程伟 文/图

春节前夕,千阳县南寨镇南寨村第一书记邵斌强还是那样的忙:组织帮扶单位在村开展“春节前走访慰问建档立卡贫困户”工作;宣传疫情防控和开展美丽庭院建设;召开创业人员和退役军人座谈会。安排好大家过年事宜是他节前的头等大事。

“村集体经济收入从无到过百万元;建档立卡贫困户184户704人全部实现脱贫;村民年人均纯收入从2017年的8546元增加到2020年的1.24万元。”1月28日,记者来到千阳县南寨镇南寨村,邵斌强自豪地向记者介绍他的“扶贫成绩单”。

“我是2018年3月被组织部门派驻到南寨村任驻村第一书记和驻村工作组组长的。”邵斌强说,“为了精准扶贫,我走遍了村里的每户建档立卡贫困户,基本摸清了村情民情。”

“全村未脱贫户15户33人;基础设施薄弱;产业单一,以种粮为主,仅有的100亩果园,早、中、晚熟苹果都有;村集体经济几乎没有;群众增收路径少。”邵斌强说。

2018年5月,邵斌强在调研中了解到,村上危房改造户共有11户,其中建档立卡贫困户李勇峰、罗建刚两户因在外务工等原因还未建房。于是他主动联系李勇峰,并和施工队签订建房协议,为李勇峰家代建房屋。不到1个月,李勇峰家的3间砖混房屋建起来了,并安好了住宅大门,砌好了院墙,硬化了部分院落,安装了照明设施。用同样的办法,他还为罗建刚家也完成了拆旧房建新房工程。

2020年1月,南寨村3组村民齐发强30多年未归,突然返村没有房子居住。为此,邵斌强和镇、村协商,为齐发强申报庄基建房,并申请危房改造资金1.5万元,在乡邻亲朋共同帮助下,很快建起了新房。齐发强高兴地说:“感谢党为我解决了困难。”

在走访中邵斌强发现,全村11个村民小组中,有3个组共70余户群众距离村活动场所有2公里远,活动不方便。于是他向县上相关部门争取了项目资金26万元,新选了一处活动场地。不到4个月,占地1300平方米、健身设施齐全的新活动场所建成了。

群众要脱贫,产业是关键。“发展矮砧苹果产业,第2年就能挂果,3年可达丰产期,1亩收入万元不成问题。”邵斌强说,“于是我和村干部一边向县上申请项目和资金,一边积极动员村民共同建园子、买苗子、务果子。如今,我们村的矮砧苹果示范园已经达到2210亩。其中村集体经济发展合作社栽植330亩,能人大户栽植120亩,龙头企业栽植1760亩;自根砧苹果育苗基地达到610亩。村集体经济发展合作社自主育苗10亩,依托宝鸡超越农业有限公司联合育苗600亩。”

邵斌强说,通过实践,他们探索出了“合作社+龙头企业+政策扶持+贫困户”的南寨村产业扶贫模式,确保每户建档立卡贫困户都能享受收益分红,巩固脱贫成效。2019年,南寨村集体经济收入53万元,为贫困户收益分红20.12万元,户均分红1550元。2020年,村集体经济收入达到110万元。这两年,南寨村每年可产优质苹果500吨,直销全国各地,依托宝鸡超越农业有限公司还远销到国外。

为了延伸果业链,提高苹果产值效益,他还为村上争取了苹果冷库项目。2019年5月,储藏能力达100吨的冷库建成了。

邵斌强还通过聘请专家为村民开展农业实用技术培训,先后在村里培养出了矮砧苹果土专家王婧,养鸡大户罗永林,养猪大户罗银奎,养羊大户齐晓岗、齐金保等脱贫致富典型。

“农村产业不兴旺,没人愿意回来。今年,我要继续巩固脱贫成果。在产业上,继续扩大村集体经济合作社果园面积达到500亩。在果园管理上,创牌子、建园子、育苗子、卖果子。吸引更多人返乡创业,向乡村振兴有效衔接,让群众早日圆小康梦是我最大心愿。”他说。

“为胜利村走向胜利出一份力,是我的骄傲”

柞水县下梁镇胜利村第一书记伍晓刚(右)在脱贫户程福喜家了解去年以来家庭生产生活情况。

记者 程伟 文/图

“我能有幸投身脱贫攻坚一线,为胜利村走向胜利出一份力,是我的骄傲。”2月5日,农历小年刚过,记者在距柞水县城约18公里的下梁镇胜利村见到伍晓刚时,他正在组织村护林员们进行防火演练。

“春节即将到来,我们丝毫不敢懈怠。驻村扶贫工作队已转化为村防疫工作队,全面开展群众防疫过好节的宣传工作;还要安排部署节后做好产业转型的准备工作……”伍晓刚说。他原先是柞水县委办公室一名工作人员。2019年2月28日,他被组织派到胜利村任驻村第一书记。

“人均耕地不足0.3亩;村集体经济薄弱;村基础设施差;是省级深度贫困村……村名虽叫胜利,却距离胜利脱贫还很遥远。”这是上任之初,伍晓刚对胜利村的第一印象。

“其实我刚到村时,村干部和村民对我存在疑虑。能力咋样?能干成个啥?”伍晓刚说,“胜利村要想富,那我就先从群众最急需解决的困难事抓起。”

2019年3月,伍晓刚在村上入户走访时了解到:胜利村太山庙街道改造时,涉及2组部分村民因拆迁占地补偿款未落实;水阳高速公路建设时,在胜利村辖区内的建筑垃圾一直未清理。伍晓刚立即与柞水县“两路办”协调联系,不到半个月时间,就争取到了8万余元的拆迁占地赔偿款和10万元的建筑垃圾清理费。

群众的事就是最大的事。胜利村村民程福喜因残疾不能外出务工,想发展生猪养殖,但缺资金和技术。伍晓刚得知后,很快为其争取了产业扶贫贴息贷款,办理养殖保险等。如今的程福喜,已从昔日贫困户成为村里养猪富裕大户。

“胜利村要想摆脱贫困,还得先改变脏、乱、差的环境。”2年来,伍晓刚协调县相关部门,找资金、寻门路,先后争取县林业部门90万元的笊篱沟绿化及环境整治、120万元的苏陕扶贫协作花卉、40万元的苏陕援建光伏扶贫发电等项目,并实施村道路硬化、绿化、美化、亮化工程,实现了水泥路、自来水、照明电“户户通”。

实实在在的成绩让大家以为他“走形式”的闲话没了,取而代之的是对他的信任。

产业找对头,脱贫有奔头。

近年来,伍晓刚协同村上发展大棚花卉产业,让会技术的劳动力在家门口打工,人均月收入5000多元;为解决花卉销路难,去年5月,他协调柞水县溶洞景区管委会订购5万盆牵牛花合同;为延伸袋料香菇产业链,去年7月,他协调项目资金在村上建起了冷库;他还通过劳务、地租、分红、联营等方式,将村上所有建档立卡贫困户嵌入到产业链上,带动建档立卡贫困户年户均增收3500元以上,村集体经济累计盈利15万元。

辛苦与付出没有白费。在伍晓刚的带领下,如今的胜利村发生了翻天覆地的变化:2019年底,胜利村顺利退出贫困村序列;2020年,全村仅剩的4户建档立卡贫困户也走向了富裕路。

伍晓刚表示,胜利村目前发展大棚花卉80亩、食用菌2万袋、中蜂养殖1000箱、板栗5000亩、土鸡6万只、42千瓦光伏发电项目,村集体经济实现了从无到有,产业基本形成了以花卉产业等为主导、传统种植和养殖业为补充的产业布局。村民年人均纯收入由2018年的6859元增长到2019年的7614元,2020年人均纯收入有望过万元。

“下一步,我将根据市场需求,对胜利村产业进行转型调整,缩小花卉产业规模,扩大袋料香菇和木耳产业规模。进一步加强基层党组织建设。让村民年人均纯收入在去年基础上再翻番,让胜利村走向真正的胜利,成为柞水县的富裕大村、美丽新村。”伍晓刚激动地说。

返回顶部

返回顶部