2021-06-04 14:27:00

5月27日,费县薛庄镇丁旺村90后小伙郑晏龙,正忙着打包发货。他说:“今天要发出去800单西瓜,现在已压了3000多单货,雇了十来个人,还忙不过来。”

5月27日,郑晏龙正忙着将西瓜打包发快递。

2013年,郑晏龙中专毕业后,在临沂一家快递公司的分拨中心工作。作为一个土生土长的农村娃,他和大多数小伙伴一样,都希望通过努力走出大山,在大城市里闯出一片天地,过上城里人的生活。但他怎么也不会想到,现在的他,却选择了走父辈的路——回乡种大棚。

郑晏龙在外面打拼两年后,感觉到了在城里闯荡的不易。虽然一月有近4000元的稳定收入,但干了一年下来,能带回家的钱寥寥无几。既然这样,还不如回家帮着父亲种大棚,父亲大棚里种的西瓜卖不上价,在父亲身边也好帮他想些点子。

郑晏龙种植方式是采用吊蔓种植,保证每个西瓜光照更均匀,糖分多,瓜型更圆,口感更好。

2015年,郑晏龙下了决心,回到了家乡,专心做起了大棚西瓜的种植。“从我爷爷那辈就开始种瓜,我父亲也是种瓜的。所以我回来做农业时,首先想的就是要在大棚西瓜上发展。”就这样,他毅然决定回乡做个“棚二代”。

“很多人都说我,在城里有份工作,再买套房舒舒服服过一辈子,何必再回去受这份苦,但我觉得‘职业农民’本身就是一份很好的职业,只要能吃苦、敢创新,就一定能有所作为。”郑晏龙说。

郑晏龙种出的多彩西瓜,皮脆的可以剥着吃。

从那一年开始,郑晏龙接过父亲的一亩半西瓜大棚,算是试验田吧,他种上了彩虹西瓜,当时他心里想的就是要干出个样子来。但现实是,西瓜坐果前一切都很顺利,坐果后由于彩虹西瓜皮薄易裂的特性,加上管理不当,导致接近30%的西瓜裂掉,前期的投入付之东流。

然而郑晏龙并没有气馁,他吸取了上次的经验教训,经过多组对照试验,终于把裂瓜的现象控制住了,西瓜的商品率大大提高。他种出的彩虹西瓜,靠着良好的品质与口感,得到消费者的喜爱,并有超市上门收购。

郑晏龙种出的彩虹西瓜酥脆爽口的口感与其特有的红黄橙三种颜色。

不到两年的时间,郑晏龙就从不懂如何种棚的“小白”,成长为一名小有名气的种棚“土专家”。

在钻研种植技术的同时,郑晏龙也将互联网引入到田间地头,线上下单、物流发货,把传统农业与新业态融合起来。线上销售,让他的西瓜意外“走红”,价格从原来的每斤只能卖块数钱,到现在的8元一斤。

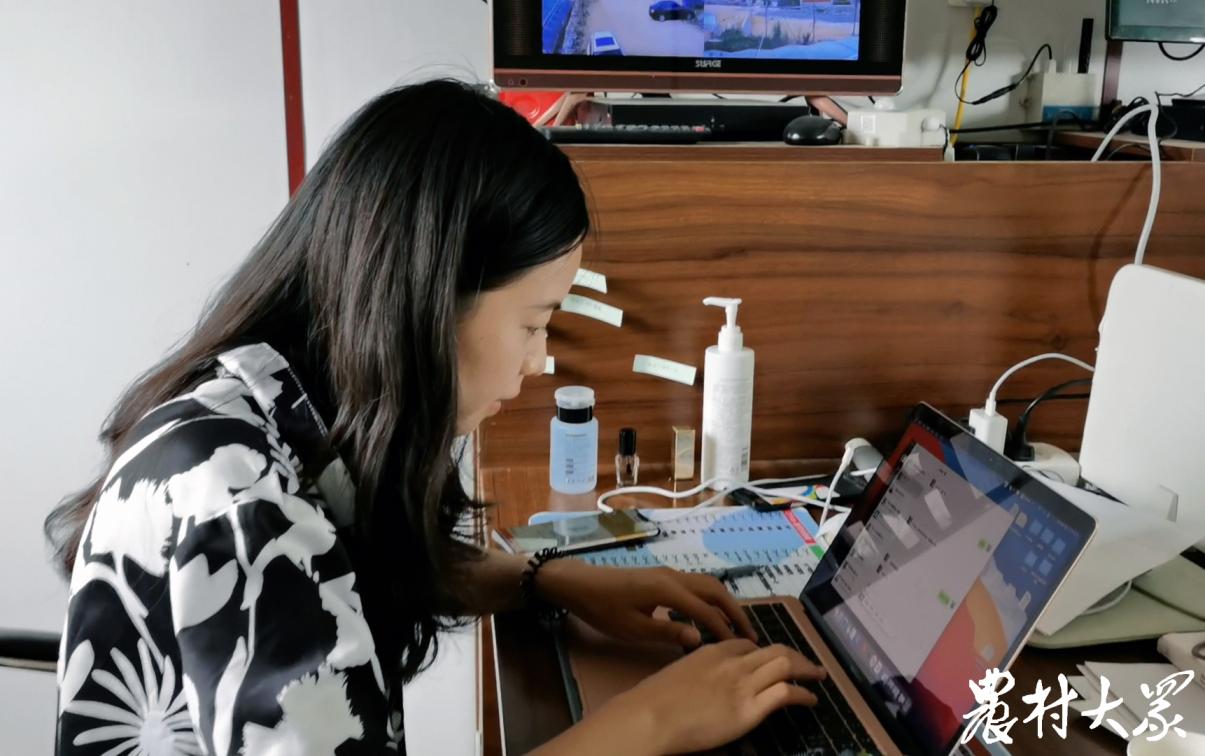

郑晏龙通过网上销售,卖出了好价钱。

对于郑晏龙来说,品质比产量更加重要,只有好的品质才能赢得市场。“现在,我的手机每天都响个不停,大部分都是咨询和采购的客户朋友。”郑晏龙说。

西瓜上市时,每天最少有上万斤的销量,多时达到两三万斤,给这个90后的“棚二代”带来了发展大棚西瓜的信心。现在,他的西瓜大棚已发展到40多亩,有18个棚,每年产量有15万斤。

随着郑晏龙西瓜大棚的发展,村民们对他种植的彩虹西瓜越来越多看好。村里有10 多户村民跟着他种上了彩虹西瓜,这让他特别有成就感。

郑晏龙的儿子在大口大口地吃着西瓜。

本村两个与郑晏龙同龄的年轻人,得知他的成功后,他们也辞去了城市的工作,回到村里,跟着他种起了大棚。现在,刘爱祥和陈园伟俩人,分别种着8个和10个棚的瓜,像郑晏龙一样,也成了“棚二代”。

“下一步,我要和大伙一起把西瓜品牌做好,改变村民种棚的老观念,也向有田园梦的年轻人证明,回来吧,家乡真好!”郑晏龙说。

返回顶部

返回顶部