2023-08-17 16:55:31

编者按:为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和2023年中央一号文件精神,集中展示榆林在实施乡村振兴战略中的突出成就,即日起,农业科技报社联合榆林市委宣传部、榆林市乡村振兴局特别策划“乡村振兴的榆林实践”专题,通过记者实地走访调研,全面发掘各地在推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等方面的好经验好做法,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动农业农村现代化迈出更加坚实步伐,为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章提供有力支撑。

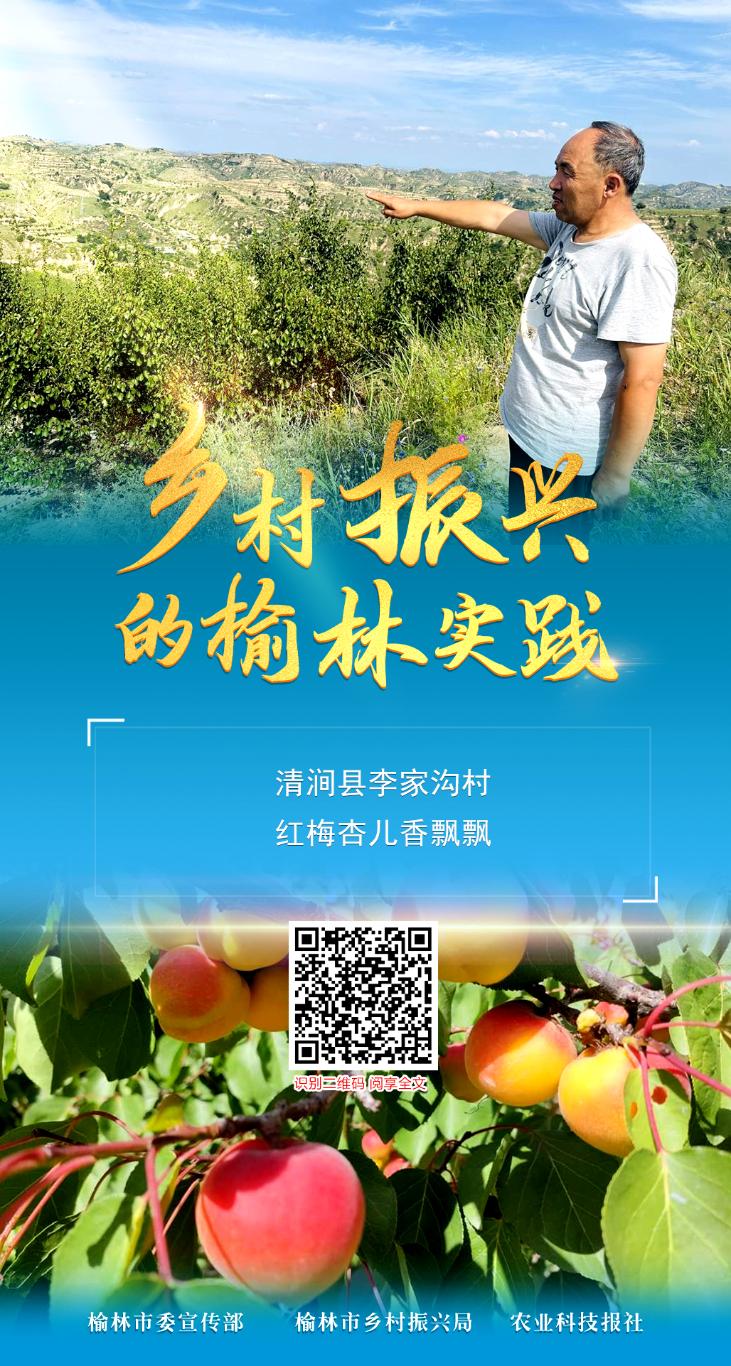

六月的李家沟村硕果满枝、果香四溢,又到了“花褪残红青杏小”的季节。站立在山头,只看见一颗颗红梅杏沐浴在阳光下,披上了一层黄色的新装,等待出席丰收的“盛宴”。

李家沟村是陕西榆林市清涧县著名的果杏村,位于清涧县城北20公里处,与国道接壤,交通便利,其生产出的果杏个大、色艳、香脆,已通过电商平台远销北京、上海、青海等地,深受顾客喜爱。

“我们这山上一年四季都可热闹了,前半年红梅杏,后半年苹果,家家户户都是从年头忙到年尾,一年下来,也能有不少收入。”清涧县乐堂堡便民服务中心李家沟村村委会主任惠建峰说。

李家沟村素来有种植果杏的传统,但由于树体老化、品种单一等因素,果杏卖不上好价格,影响了村民的收入。为了尽快带动村民脱贫致富,2016年起,李家沟村党支部与帮扶单位榆林市城投公司一起外出调研,寻找新品种,对现有老巴杏品种进行更新换代。在一次外出调研时,偶然发现外地种植的红梅杏与本地的老巴杏品种相近,于是调研团队就带回来对原来的杏树进行高接换头。

惠建军则是第一批“吃螃蟹”的人之一。“总要试一试,才能找到出路。将新品种与老巴杏高接换头,我又没有什么损失,不论成功与失败,有我这个前车之鉴,大家伙心里就有谱了。”惠建军说。

没成想,新嫁接的红梅杏两三年内就能挂果,结出的果实卖相好、品质高,深受消费者喜爱,售价也比老品种高了近4倍。“其实刚开始种植的时候,遭遇了冰雹,我们的心一下就沉到了底,心想完了,收成没了。”惠建峰回忆道,一场冰雹,并没有打趴李家沟村的所有人,红梅杏的产出效益却让村民越挫越勇。

经过7年发展,李家沟村的红梅杏种植面积从原来的300亩,发展到了如今的1200亩;从起初的年收入60万增加到了110万,这里变成了名副其实的“花果山”,更是村民增收致富的“绿色银行”,红梅杏这项支柱产业鼓起了村民的腰包。

随着红梅杏种植面积的不断扩大,产量增加,市场销售问题随之而来。红梅杏作为生鲜水果,保鲜难度大,销售窗口期短,一旦成熟就必须快速采摘、快速销售。李家沟村就借助地理位置优势,与过往的货车司机达成合作,让他们帮忙联系外地鲜果市场,如此销售模式吸引了来自宁夏、山西以及周边市县的客商前来收购。

每年一到果杏上市季节,来来往往的外地客商蜂拥而至,这一下打开了红梅杏的市场,也让“清涧红梅杏”这一品牌逐渐有了不小的名气。为此,李家沟村在村里修建了果脯加工厂和杏果交易市场,既方便了客商,又方便了果农,这样果农在“家门口”就能销售。

“今年红梅杏产出了30万斤,用了20天左右的时间就全部销售完了,收入预计在110万元左右。今年也是突破百万的一年,象征着我们李家沟村的红梅杏越来越受欢迎。”惠建峰说,从红梅杏成熟,杏果交易市场的电话声几乎不断。

伴随着“清涧红梅杏”这一品牌知名度的不断提升,红梅杏打开了电商销售这一渠道,新鲜的红梅杏“坐上”冷链运输车,以最“鲜活”的速度送到消费者手中。同时,李家沟村还通过县农投公司对接盒马鲜生,成功地将红梅杏配送到西安各个盒马鲜生门店。

产业兴、乡村兴。多年来,李家沟村从更换品种到线上线下齐发力,让一枚小小的红梅杏变身村民的“杏福果”,也让旧日“沉睡”的坡岗地重新焕发出活力,改善了当地的生态环境。

农业科技报乡村振兴报道组:耿苏强 谷幸 梁小波 符金壮 李煜强(视频)

返回顶部

返回顶部