——甘肃公航旅集团打通木寨岭特长隧道采访侧记

2023-09-19 09:51:25

在甘肃木寨岭,有这样一群人鏖战八年,坚守木寨岭,攻克世界级难题协力打通中国南北大动脉兰海高速公路“卡脖子”工程——木寨岭特长隧道。

木寨岭因“岭上旧有寨堡”而 得名。它是漳县和岷县分水岭,是通往甘肃南部的重要屏障。国道212线盘绕木寨岭,最高海拔3216米,弯急坡陡,交通事故频发,严重威胁着过往车辆的安全,也成了制约甘肃南北经济发展的拦路虎。2016年5月,甘肃省公航旅集团投资建设的渭武高速公路开工,木寨岭特长隧道进入建设阶段。

2023年9月14日—15日,在甘肃木寨岭隧道施工现场,木寨岭漳县入口处,记者看到,多辆工程车正有序摊铺沥青混凝土,不时有工程车辆和通勤车辆从隧道驶出,工人开始给隧道壁贴瓷砖,各种迹象都证明木寨岭隧道已经进入工程收尾阶段。

“你们要是早来几年,看到的就不是现在这个样子了,我们经历过的困难和艰辛,都不知道怎么说。” 渭武高速定西段项目办副主任李斌告诉记者。随着采访的深入,一个个隧道深处感人故事拉开帷幕。

至暗

2016年5月由甘肃公航旅集团负责建设的木寨岭隧道开始动工建设,分为三个标段,打三个斜井,最多有16个作业面共同施工,工期55个月。在知道兰渝铁路建设的巨大困难后,经专家多方论证,在工程预算中充分考虑了软岩变形带来的施工困难成本,提高预算9亿元。第一年施工非常顺利,工队顺利完成产值,各工队认为木寨岭隧道也没有传说中的那么难打。到了2017年5月软岩带来的问题逐渐开始凸显出来,原来的硬支硬顶根本不起作用,正常变形可控范围在30厘米内,而木寨岭隧道三个标段均出现变形超出可控范围。有的地方达到3米多,经常出现“一步一回头”和“一步三回头”,先一天做好的支护第二天大面积变形,前面在施工后面在变形,返工次数不断增加。很多问题让工人和工队的信心逐渐丧失,还一度出现一个月产值是负数的情况。面对如此局面,经验丰富的施工队也束手无策,进而向管理方要新的施工方案。然而,面对如此世界难题,设计院也拿不出任何有效的解决办法,期间有三个月的时间施工基本处于停滞状态,也是木寨岭隧道施工最至暗的时刻。

问诊

面对如此难题,甘肃公航旅集团多次召开现场会,不断加强管理,增强攻坚克难的信心,同时邀请权威专家深入现场,寻找新的解决办法。“木寨岭隧道的难点不在于长度,而在于其地质条件复杂多变,炭质板岩地层及大断层破碎带集中,地质构造作用十分强烈。”对于木寨岭特长隧道建设面临的困难和挑战,中国科学院院士、中国岩石力学与工程学会理事长何满潮这样表述。

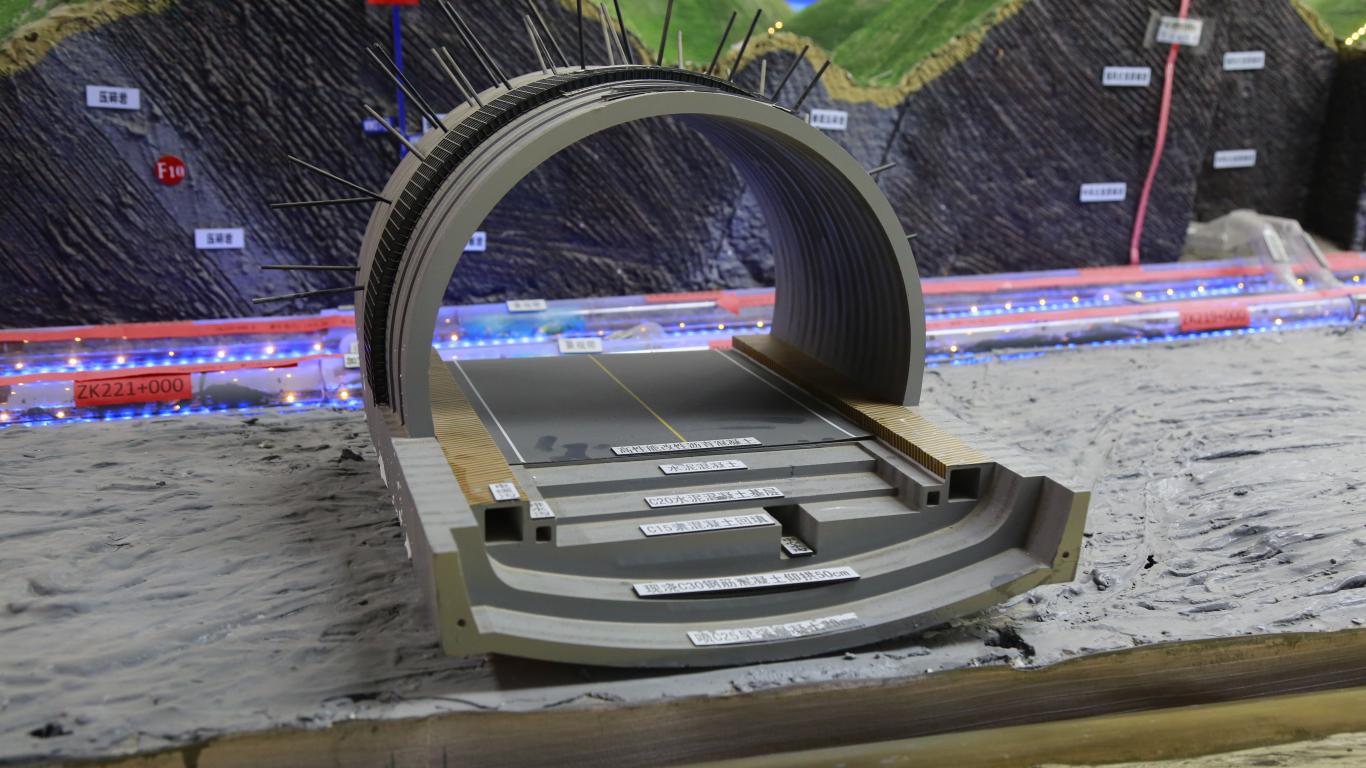

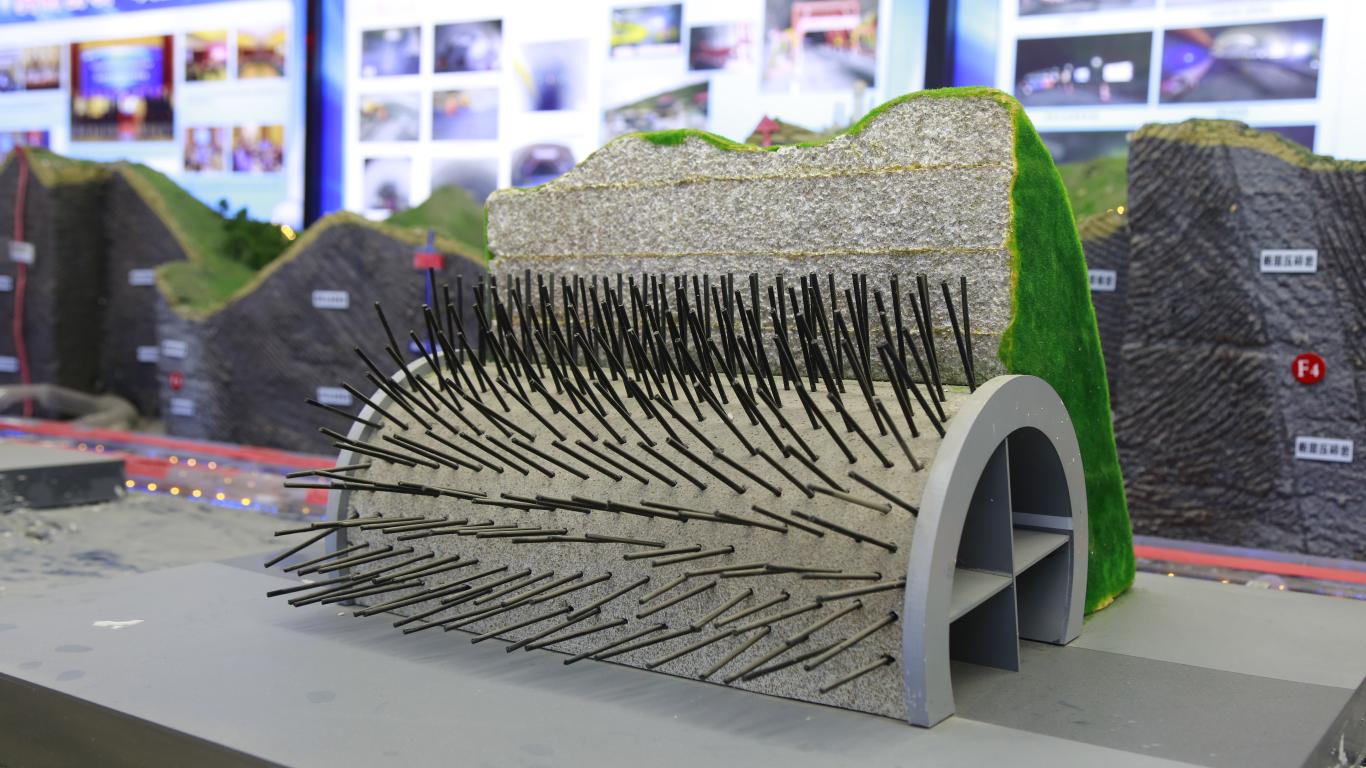

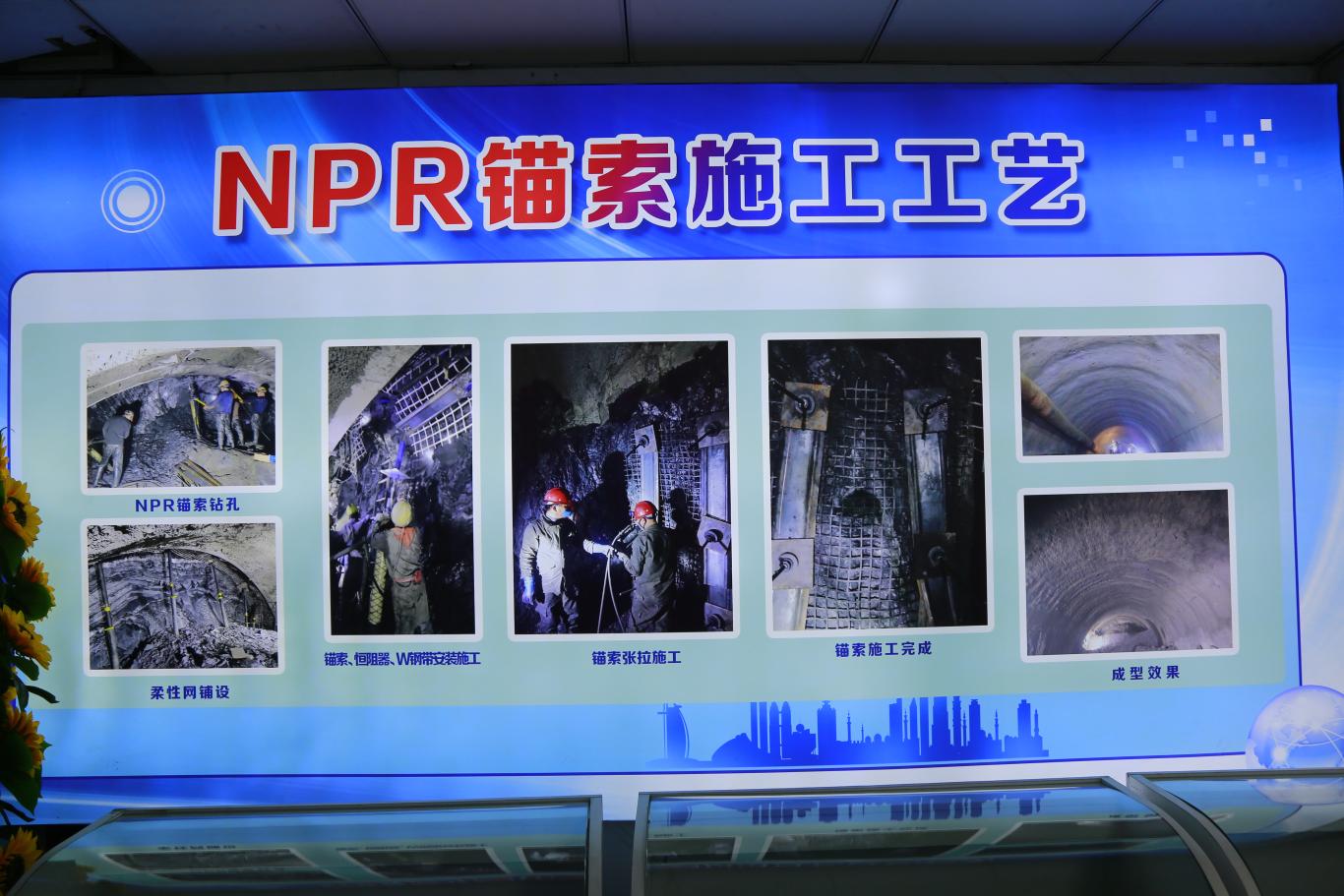

为切实解决隧道建设过程中遇到的技术难题,甘肃省公航旅集团提出了申请建立院士专家工作站。2018年9月,以孙钧、何满潮院士领衔的院士工作站正式成立。通过现场调研和理论研究,孙钧和何满潮院士打破了传统被动支护方案,分别提出了“让压支护体系”和“NPR锚索支护体系”两项主动支护技术方案,将被动支护变为主动支护。

在新方案的支撑下,建设者采用高预紧力锚索将极高的水平和垂直压力分散到岩体中,有效降低了对隧道支护体系的压力,隧道最大变形被控制在30厘米左右。施工进度由原来的每月20米增加到45米,产值得到很大提升,各工队开始逐渐恢复信心。

完善

新的方案虽然有效控制了软岩变形,但毕竟这是一种新的施工方法,施工队以前从来没有使用过,也不知道会出现什么新问题。工人在施工中技术也不熟练,许多新型材料和施工工艺都没有先例可循,也没有统一计算的定额,这些压力都接踵而来。如何决策成了一个很现实的难题,谁也不敢保证不会出现新问题。在此条件下,原本快速完成的二次砌衬,一直都不敢做,因为一旦实施,原来植入的锚栓就会被封闭,成为隐蔽工程,出现问题,无疑是作茧自缚。最主要的问题还是锚栓的拉力和抗阻能不能承受得住?经过一段时间的检验,能抗拉40吨,完全符合设计要求。为了确保工程质量,施工队和院士们在材料、智能检测、机械施工等多方面积极探索,不断实践,并采用三台阶法施工、对地下水发育地段预埋泄水管、采用早强快硬水泥浆液注浆、推广应用NPR锚索支护体系、采用气动锚索钻机、采用轻型玻璃钢液压单体支柱进行临时支护、采用悬臂掘进机开挖、隧道三维激光断面扫描技术应用、二衬台车可视端头模板等技术方法和手段。共获得专利20余项,多项研究成果在全国10多个隧道项目中推广应用。

理解

坚守在木寨岭特长隧道施工现场一线的“90后”高泽玺回忆称,隧道开工之际,正值其新婚休假结束,他承诺妻子,预计三年,最长四年,就回兰州家中陪她。没想到工程建设在2017年就遇上了“拦路虎”,这句承诺让他的妻子足足等了八年。在妻子最需要他时,他一直在工地无法回家,这让妻子怨言很多,一段时间对他爱理不理。没有办法,他就把妻子接到工地,目睹了他的工作后,才理解了他不能回家的真正原因。

负责七标段的中铁二十一局三公司项目总工杨宝东说,2013年自己大学毕业后就来修兰渝铁路木寨岭隧道,后又修高速公路木寨岭隧道,一晃过了10年,自己从技术员变成项目经理,这里承载着自己的青春和汗水。

负责五标段的福建省路桥建设集团有限公司项目经理陈党辉告诉记者,自己修过很多隧道,知道木寨岭隧道难修,但没想到这么难。工期持续80多个月,工人流失率很高,为了留住工人,他们宿舍都是标间。冬天集中供暖,院子里是阳光棚,有假山和小桥流水,绿意盎然。

贯通

今年7月6日,木寨岭特长隧道全线贯通。至此,G75兰州至海口高速公路最后一只“拦路虎”被清除,预示着这条中国南北向的高速大通道即将实现全线贯通运营。渭武高速定西段项目办副主任李斌说:“今年年底兰海高速将全线贯通,木寨岭通过时间将由原来的一小时变成12分钟,将为甘肃省交通运输事业发展和中南部经济带建设注入新动力。”

在敬畏自然、尊重自然、适应自然的前提下,交通建设者经过八年艰辛鏖战,穿越了国家兰海高速公路最后的“工程禁区”,打破了传统被动支护体系,科学运用“开挖补偿法”攻克“米级”软岩大变形这一世界性难题,实现由实践探索到科学理论指导的重大转变。

八年来,全体建设者发扬“崇尚自然、自主创新、攻坚克难、担当奉献”的木寨岭奋斗精神,矢志创新、躬耕不辍,塑造了木寨岭品牌,树立了行业丰碑,以合众之力打造出了一条交通强国的韧性之路。

图/文/视频拍摄/制作/ 任军辉 赵燕

返回顶部

返回顶部