2024-08-14 09:50:37

巍巍西农,风雨沧桑

薪火相传,弦歌不辍

正值西北农林科技大学

90周年校庆来临之际

请和小编一起

跟随先贤的脚步

让西农记忆永不磨灭

让西农精神历久弥新

朱显谟(1915—2017),上海崇明人,中共党员,土壤学家。1940年毕业于中央大学农化系。1991年当选中国科学院院士。提出华南红壤主要是古土壤和红色风化壳的残留以及红色冲积物的堆积,而不是现代生物地带性土壤的观点。对黄土和黄土高原的形成提出了风成沉积的新内容和新观点。是整治黄土高原国土、根治黄河水患“28字方略”和维护加强以土壤水库为本的“三库协防”的提出者。

2017年10月

新华社《瞭望》周刊报道

在非汛期,黄河80%以上的河段是清的

这对一生致力于黄土高原水土保持研究

曾发出“黄河不清,我死不瞑目”誓言

中国科学院院士、水土保持研究所研究员

朱显谟来说

是一个期待已久的喜讯

民以食为天,有土斯有粮

少年时的朱显谟便

有着“立志做一名科学农民”的想法

1936年

朱显谟弃工学农毅然

走进了国立中央大学农化系的课堂

大学毕业后

在著名土壤学家侯光炯的指导下

开展土壤调查

成了一个名副其实的“科学农民”

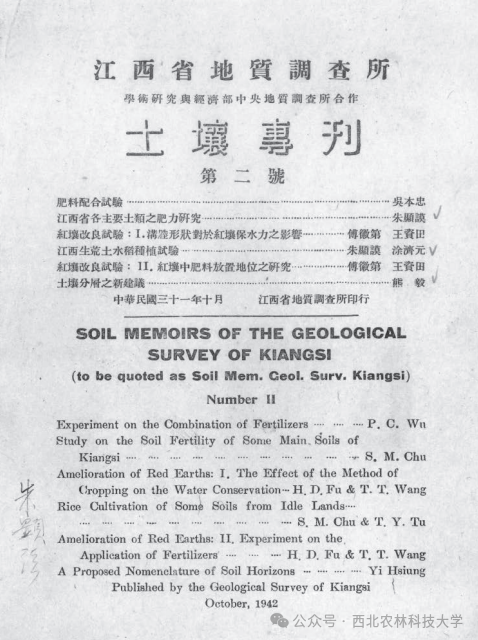

1942年,朱显谟在《土壤专刊》发表学术论文

研究必须立足于实际

不能生搬硬套

更不能崇洋媚外

模仿是手段

追踪创新才是目的

朱显谟是这样说的

更是这样做的

1982年,朱显谟在印度新德里参加第十二届国际土壤学代表大会

苏联著名土壤学家威廉斯

“成土过程与风化过程同时进行”的理论

曾经是指导国内开展土壤发生学研究的基础理论

朱显谟在实践中发现了该理论的局限性

科学地提出了以“岩漆”为始发标志的

原始成土的四个时期

修正和发展了威廉斯的学说

提出“没有陆生生物的着生

就没有土壤的形成

反过来倘若没有土壤的形成和发展

也就没有生物的进化和发展

当然更没有人类的出现”的论断

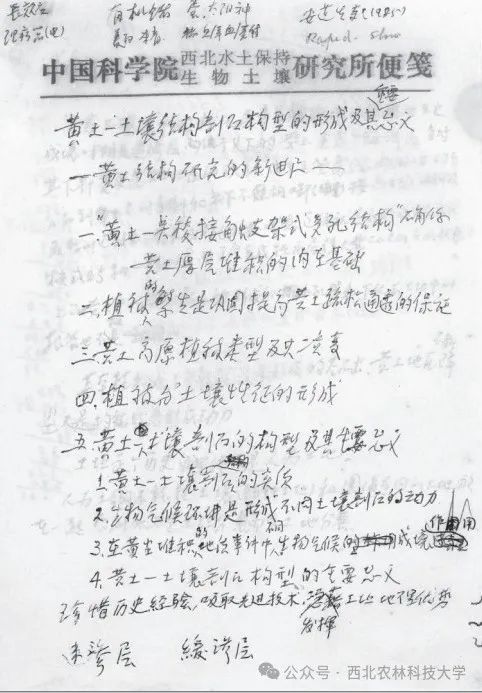

朱显谟有关黄土土壤结构的手稿

1954年

朱显谟首次公开发表

黄土剖面中的“红层”

是古土壤的观点

更正了法国第四纪地质学家

德日进和我国古生物学家、

地质学家杨钟健未予

肯定的“红色土”是黄土

这一重要地质认识

20世纪50年代

在党和政府根治黄河水患

和开发黄河水利的号召下

朱显谟先后4次参加黄土高原考察

作为黄土高原国土整治战略家

朱显谟先后实地考察了

黄土高原沟沟坎坎20多次

三跨昆仑,两度入疆

在认真总结黄土高原土壤侵蚀规律

与水土保持、国土整治研究成果的基础上

结合群众实践经验

20世纪80年代

朱显谟提出了“全部降水就地入渗

拦蓄米粮下川上塬

林果下沟上岔

草灌上坡下坬”

黄土高原国土整治“28字方略”

为大规模治理黄土高原

提供了重要的

科学和实践依据

20世纪80年代,朱显谟(左二)陪同中科院院长周光召、副院长李振声考察黄土高原

1959年

朱显谟毅然从工作和生活条件优越的南京

举家来到西北小镇杨陵

从此扎根黄土

将一生奉献给了他挚爱的土壤科学研究

学生吴普特看望老师朱显谟

1981年

年近古稀的朱显谟如愿加入中国共产党

深感“幸运、欣慰和任重道远”

“要为党、为人民、

为国家为科学事业献出余生”

2008年

93岁高龄的朱显谟

接受《中国科学报》采访

他强调“重建黄土高原土壤水库是治理黄河的根本

黄河不清,我死不瞑目!”

“28字方略”

后来在国家科技攻关项目中

得到广泛应用及验证

经过20年退耕还林还草工程的实践

黄土高原植被覆盖率由过去的31.6%

提高到现在的65%

黄河输沙量由过去每年16亿吨

下降到现在的不足2亿吨

助推陕西省绿色版图

向北推移了近400公里

黄土高原实现了山变绿、

水变清、人变富的伟大奇迹

朱显谟塑像

返回顶部

返回顶部