——第31届中国杨凌农高会榆林展区新质生产力赋能农业现代化成果展示受关注

2024-10-25 22:31:31 张慧慧 胡小卫

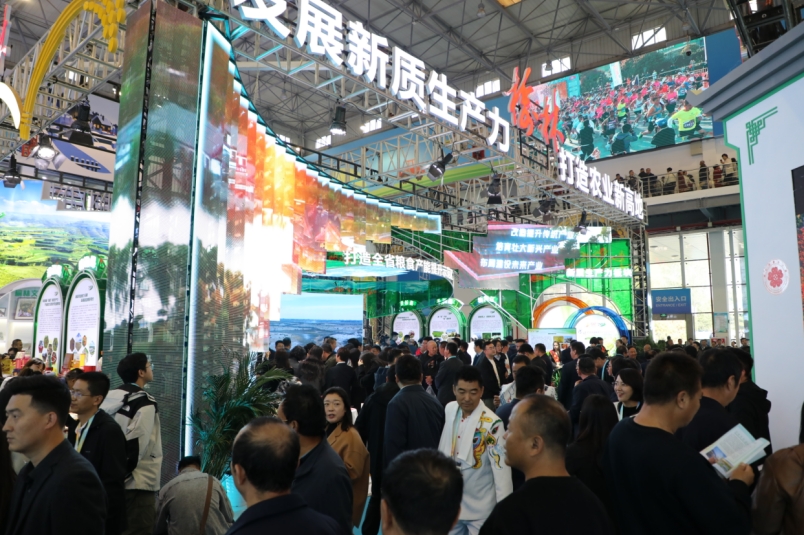

10月25日,以“新质生产力 农业新未来”为 主题的第31届中国杨凌农业高新科技成果博览 会在陕西杨凌开幕,会期五天,举办展览展示、会 议活动、投资贸易、新品发布等方面活动。位于 陕西特色现代农业馆(C馆)的榆林展区内外,客 商涌动,人气爆棚。

走进榆林展区,只见秦创原版块、新质生产力 版块、高校科研版块等布设错落有致;各县市区展 位上,当地久负盛名的优质特色农产品琳琅满目; 榆林非遗文化版块剪纸、陕北民歌等文化展示让 参会群众流连忘返。展团特装体现榆林独有的地 域文化元素,辅以透明屏、地幕屏、弧形led、广告 机等多媒体手段,将特色农业元素点缀其中。

“今年,榆林展团在布展思路上,以绿色、环保、 低碳、科技的设计理念作为创意背景,突出展示“秦 创原”奋力谱写榆林高质量发展新篇章的“最强引 擎”作用,以及新质生产力赋能农业产业取得的成 效。同时,在体现榆林独有的地域文化元素过程 中,巧妙地让农业元素点缀其中,展现出独特的魅 力,让来到榆林展区的人们能更好地认识榆林、了 解榆林。”榆林市科学技术局局长乔杰介绍。

新质生产力赋能 盐碱地变“金银滩”

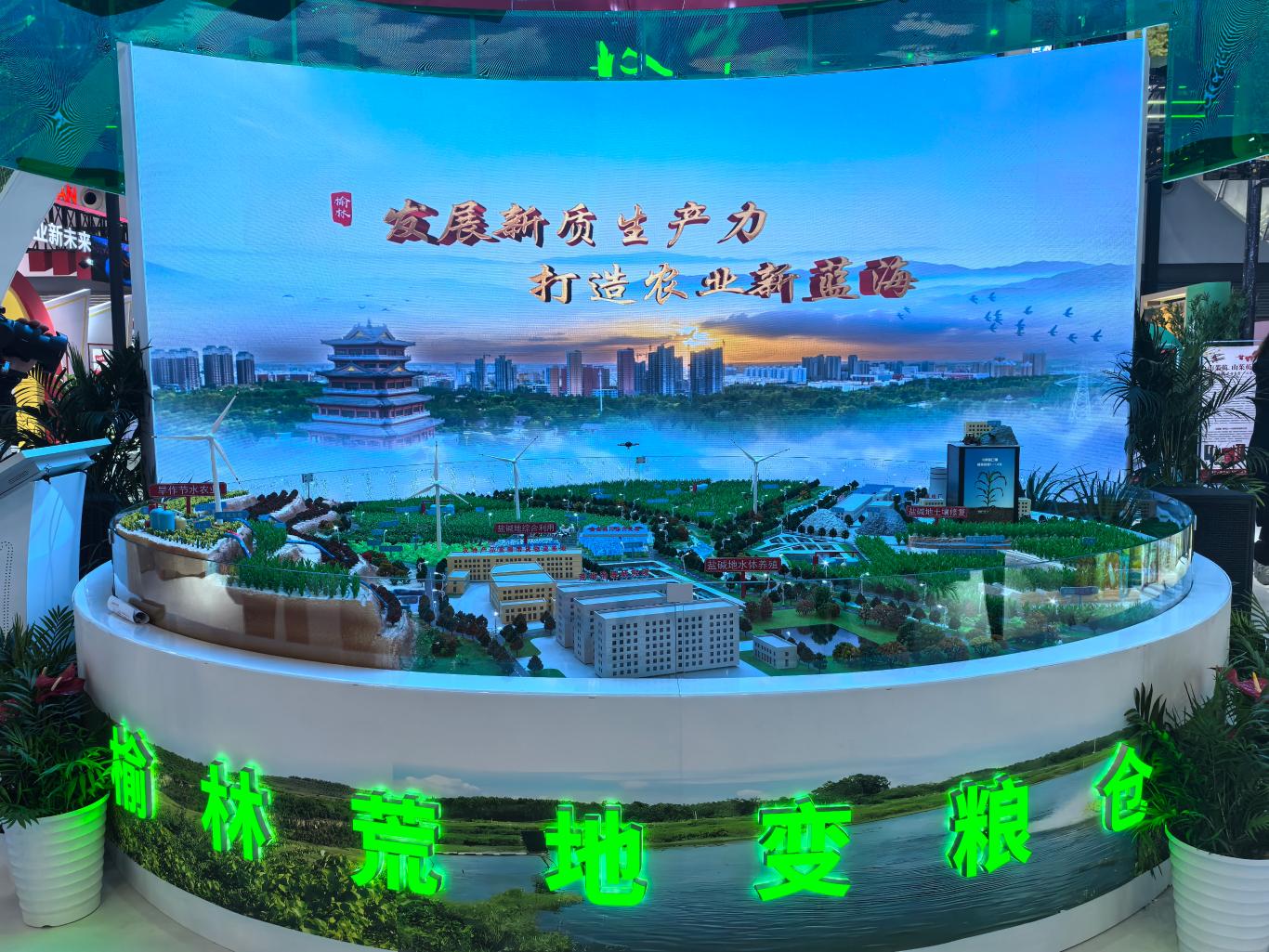

步入展区,首先就被展区中心摆放的“发展 新质生产力、榆林荒地变粮仓”综合治理沙盘吸 引。沙盘上展示的厂房林立,牛羊成群,光伏和 风力发电设施完备,农机穿梭在经过改良的盐碱 地间,粮食作物硕果累累……沙盘通过工业固废 和农业废弃物综合利用等盐碱地改良新技术以 及盐碱地水体养殖、“风光电、种养加”集成应用 等盐碱地综合利用措施以及“四位一体”等旱作 节水新模式,展示了榆林实现向盐碱地、荒地要 粮,促进粮食增收的显著成效。

“榆林现在仍有150万亩盐碱地和135万亩 荒地没有得到有效利用,为了挖掘潜在土地资 源,榆林市委、市政府发出‘向荒地、盐碱地要粮’ 的动员令,汇聚了一批科研工作者,开展盐碱地 土壤修复、盐碱地综合利用、盐碱地水体养殖和 旱作高效节水农业试验推广,成功实现了荒地变 ‘粮仓’的愿景。”榆林市农产品质量安全中心原 党支部书记刘健鹏说。

刘健鹏介绍,致力于盐碱地土壤修复,榆林 充分利用“煤矸石、气化渣、粉煤灰”等工业固废 与畜禽粪污、农业废弃物,采用“测土配方、纳米 与生物发酵”等先进技术,研发出具有“克盐固 碱”功能的盐碱地改良专用富硒生物有机肥,不 仅实现了工业固废和农业废弃物的资源化利用, 更有效改良了盐碱地土壤结构,提升了土壤保水 保肥性能。在综合治理后,20 多年无法生长农 作物的重度盐碱地上种植玉米、葵花、水稻等农 作物,出苗率、成活率都超过 90%,改良后第一 年玉米亩产达到 295.7 公斤,葵花产量达到了 233公斤,目前试验推广面积1100多亩。

在盐碱地水体养殖方面,榆林市定边县、横 山县等盐碱含量高的县区,进行盐碱地水体养殖 试验,模拟海水环境,开发了菌藻微生态营养调 控技术,养殖青蟹、南美白对虾、大青龙、花蛤等, 取得了成功。目前在定边、榆阳、横山等5县区 累计试验推广1300余亩,产品在市场供不应求, 亩纯收入1万元左右。

针对部分地区地形复杂、无法治理的重盐碱 地,榆林市开展盐碱地综合利用。在盐碱地面上 进行风力发电、光伏发电,风电、光伏下面种植苜 蓿、沙打旺等耐盐碱饲草,配套进行牛、羊养殖, 形成立体互补绿色循环的现代农业体系,目前已 经示范推广近6000多亩。 榆林市年降水量400毫米左右,水资源较为 匮乏。针对这一情况,榆林市积极发展旱作节水 农业,重点推广“膜下滴灌”“漫灌改滴灌”“喷灌 改滴灌”“智能水肥一体化”“软体集雨窖补灌” 等旱作节水新模式,通过节水改造、补灌扩面、技 术推广三条路径,优化节水灌溉措施,提升节水 科技支撑,到2025年高效旱作节水农业规模将 达到300万亩。

“通过综合利用新技术,我们将榆林北部的 沙地、荒地、盐碱地和南部的山地变成良田,让榆 林昔日的盐碱地变成了如今的‘金银滩’、昔日的 荒山变成了如今的‘米粮山’”刘健鹏说道。

秦创原创新驱动 激活发展“动力源”

科技是推动经济社会高质量发展的关键支 撑。在榆林展区秦创原创新驱动平台建设板块, 展示的相关产业成果同样吸引了展会目光。近年 来,榆林市委,市政府高度重视秦创原建设工作, 提出“一原两地多区”总体建设思路,在西咸新区 建设秦创原(榆林)创新促进中心主中心,作为榆林 全面融入秦创原的总窗口、总平台;在榆林高新区 秦创原大厦建设副中心,作为各县市区、产业园 区、高校院所、龙头企业对接秦创原需求、成果、项 目、人才、资金的平台基地;在各县市区设立县级 秦创原创新促进中心,在榆林高新区和榆林经开 区分别建设中试孵化基地,在科创新城建设技术 研发中心,在榆林学院建设成果转化中心,在各县 市区、相关产业园区和重点龙头企业建设一批“两 链”融合试验区。榆林市科技局秦创原西安主中 心负责人张星介绍,目前科技企业培育再创新高, 科技成果转化硕果累累,科技人才引培成效显著。 推动秦创原由势转能。

2023年5月底秦创 原榆林主中心正式建成投运以来,精选陕西麦克 斯韦医疗等多家科技型企业入驻。同时在秦创 原榆林副中心对接引进了上海技术交易所等 3 家国字号平台落地榆林;科技企业培育再创新 高。2023年全年科技型中小企业入库1581家, 高新技术企业新增259家,认定省级瞪羚企业9 家、市级瞪羚企业6家。全市各个县市区研发经 费投入明显增长,全市研发经费投入达 38.4 亿 元,位列全省第二;科技成果转化硕果累累。去 年,《榆林市科技成果转化“三百行动”实施方案》 出台,推进全市重点产业链延链补链强链,实施 秦创原技术创新需求征集活动,在全市范围内精 准凝练120多项高水平技术需求,依托杨凌农高 会“三项改革”高校成果推介会等专场路演活动; 科技人才引培成效显著。2023 年,榆林成功引 进冯起院士、唐军旺院士、陈忠伟院士在榆林设 立院士工作站(室),支持榆林创新院10余人获 批省秦创原高层次人才项目,新增35支省市“科 学家+工程师”队伍、728支创新创业队伍;试点 启动榆林市首批“科技之光”人才项目,科技人才 队伍实力大大增强。

多彩非遗展示 传承文化脉搏

近年来,榆林市坚持政府主导、社会参与,非 遗保护传承取得了积极成效。多姿多彩的榆林 非遗文化,正在传承和发展中迸发出新活力、焕 发出新光彩。婉转动听的陕北民歌,惟妙惟肖的 剪纸,在第31届杨凌农高会上,榆林展团举办的 非物质文化现场助演活动成为一大亮点。

榆林剪纸是陕西榆林珍贵的文化遗产,是享 誉中外的陕北剪纸的精华,也是最具边塞文化特 色的民间艺术奇葩。千百年来,榆林剪纸以窗 花、喜花、寿花、炕围花、祭祀花等形式,融入人们 的生活之中,年年岁岁、世世代代,成为一道不可 或缺的社会风景。

在榆林展区,陕西省非物质文 化遗产“佳县剪纸”项目代表性传承人李改琴现 场献艺,一张红纸,一把剪刀,在如花瓣一般飘落 的纸屑中,手指与刀锋来回“舞动”,一张张红纸 有了生命和律动,变成一幅幅栩栩如生、惟妙惟 肖的人物、动物、风景画。 “榆林佳县剪纸经过一代代人民的传承创 新,已经成为榆林的文化宝藏,佳县剪纸题材以 动物、生活为主题,特点是精致、细腻,将对生活 的期盼和向往都寄托在作品当中。我已经参加 了四届农高会,农高会上不仅有农科成果,也能 看到传统技艺,我想通过农高会平台把剪纸非遗 文化传承下去,发扬光大,让更多的人了解剪纸, 喜欢剪纸。”李改琴说。

据了解,本届杨凌农高会上,榆林展团还将 举办榆林科技招商专场签约暨“三项改革”科技 成果推介会和农业科技特派员创新能力提升培 训活动。农高会期间,相关部门将指导和帮助参 展企业抓住有利时机,寻找商机和技术合作伙 伴,并积极开展各种洽谈活动。

一方展区,浓缩着榆林新质生产力在农业领 域的生动展现。可以看到榆林农业、农村、农民 处处展示着新变化、新气象、新干劲,榆林的良田 沃野、沟壑丘陵正孕育着丰收的新希望,农业高 质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标正 在一步步成为现实。

农业科技报·中国农科新闻网记者 张慧慧 胡小卫

返回顶部

返回顶部