2025-03-18 18:17:48

党的二十大报告指出,“企业是科技创新主体”。党的二十届三中全会进一步强调“强化企业科技创新主体地位”。今年全国两会,“科技成果转化”再次成为热词。声名大振的秦创原“科学家+工程师”队伍,也在加速科技成果转化,探索以企业为主体的产学研深度融合路径。

高校是科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动能的重要结合点。如何创新高校科技成果转化路径,推动“书架”到“货架”快速上新?作为全国首个农高区,陕西杨凌以“3+2”技术体系为突破口,积极推动设施农业高质量发展,走出了一条科技与产业深度融合的新路。

从实验室到应用场,一起来看杨凌的努力和探索。

政策引领下的创新驱动实践

国家大宗蔬菜产业技术岗位专家、西北农林科技大学园艺学院李建明教授团队领衔的“3+2”技术,不仅提升了温室能源利用效率,还显著提高了农业产品品质。

通过多年来的试验研究与改进,“3+2”技术体系不断升级,目前已经涵盖大跨度系列能源高效利用保温大棚、温室“蓄热银行”装置、温室光伏石墨烯土壤加热设备、农业废弃物温室大棚酿热产气设施、温室太阳能水集热装置、全有机营养液、基于光辐射量与蒸腾时滞效应的超前决策灌溉模型与系统等多种创新成果。这些设施农业技术的推广与应用,标志着杨凌“3+2”技术体系已进入全面升级阶段。

加快科技成果转化、探索以企业为主体的产学研深度融合路径,正是推动农业高质量发展的关键所在。据杨凌雨露节水绿化工程有限公司总经理吉建章介绍,通过“科学家+企业家+投资家”的联合体模式,他们已成功成立陕西省设施园艺产业联盟,为技术推广和产业化发展提供了强有力的支撑。

科技创新驱动农业产业升级

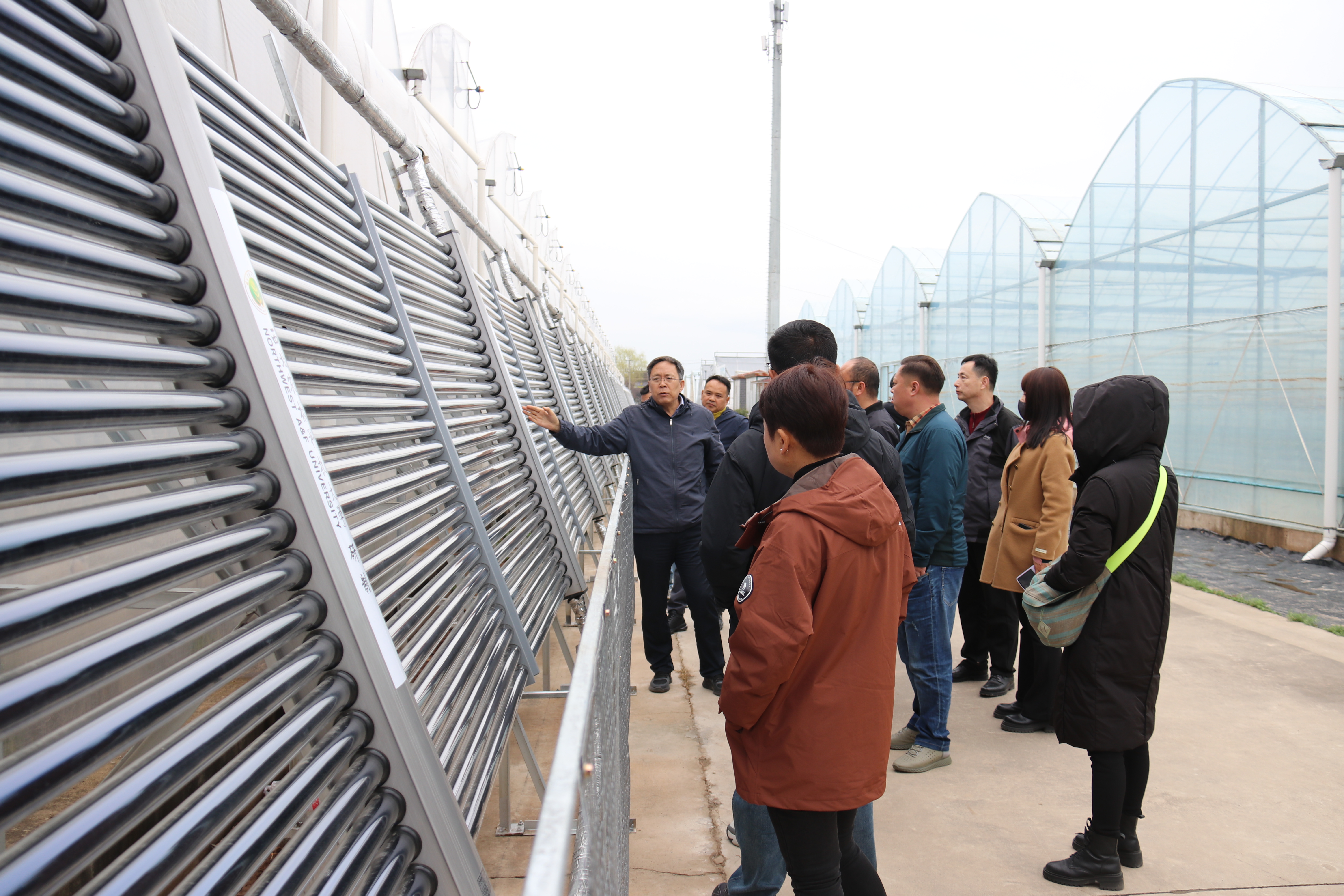

3月14日下午,来自云南省玉溪市红塔区春和街道黑村社区干部、村办公司负责人及群众代表一行近20人,专程来到杨凌开展考察学习当地设施农业领域的一系列创新成果,特别是“3+2”技术体系的升级与应用。

玉溪客人前脚刚走,西咸新区等政府部门有关领导又来杨凌取经“3+2”技术。“3+2”技术的多个创新成果纷纷亮相。例如,在大跨度非对称保温大棚中,温室“蓄热银行”装置通过收集温室内的余热并储存在蓄热管中,实现了对温室能源使用的精准调控,显著提高了蔬菜生长效率和品质。

与此同时,“3+2”技术在农业废弃物利用方面也取得了突破。通过将农业废弃物转化为温室酿热产气设施,不仅降低了资源消耗,还为生态友好型农业发展提供了新思路。

从陕西省内的安塞、延川、永寿、黄陵、洛南,到省外的内蒙古鄂尔多斯、宁夏固原,“3+2”技术推广与实践正在全面推进。

校地企协同推动科技成果转化

多次考察锁定杨凌,还揭示了一个重要信息:以校地企协同创新为路径,杨凌正在加速科技成果转化。

在大跨度太阳能高效集热大棚前,杨凌鸿腾农业科技有限公司总经理李晓峰表示,这一技术已在西北片区成为设施蔬菜主推的棚型结构与工艺技术。通过优化棚架结构和材料选择,他们实现了对低温天气的更好应对,为西红柿等蔬菜提供了更加稳定的生长环境。

在温室“蓄热银行”装置前,李建明演示了这一装置的具体工作原理。“这是我们在温室能源利用方面的一项创新成果。”他说,“通过收集太阳能并储存在蓄热体中,我们实现了对温室能源使用的精准调控。这一技术可有效降低能源消耗,同时显著提高蔬菜的生长效率和品质。”

“杨凌的技术太先进了!我们就是想轻简化,让老百姓自己投资得起。希望未来能有更多的技术交流与合作,服务于玉溪农业生产发展。”黑村社区干部一行,对杨凌的农业科技创新成果非常认可。同时,他们也表达了自己的兴奋与期待。

从政策引领到创新驱动,再到校地企协同创新,“3+2”技术在杨凌的实践为设施农业高质量发展提供了强劲动力。通过杨凌的实践,我们看到了科技创新在农业产业升级中的巨大潜力,也期待这一创新模式在全国范围内的推广与复制,为全国设施农业高质量发展贡献更多力量。

农业科技报.中国农科新闻网记者 闫瑜涛

返回顶部

返回顶部