2025-03-21 15:49:39

“智惠行动”项目开启

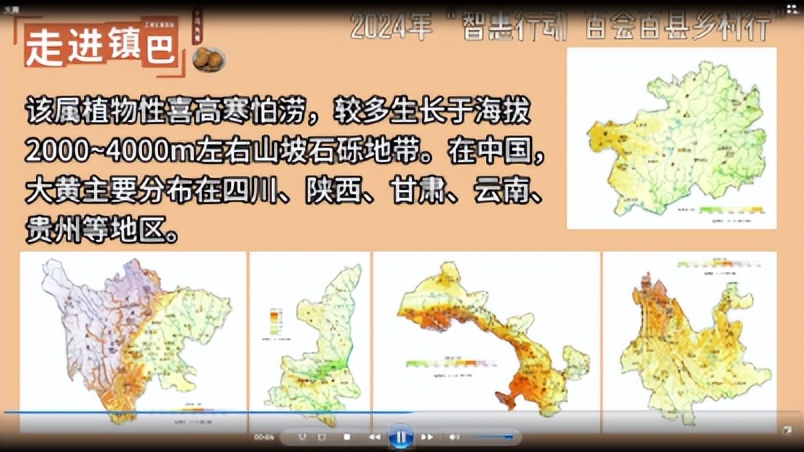

镇巴县系国家乡村振兴重点帮扶县,中药材产业是镇巴县的主要产业之一。镇巴县高度重视中药材产业的发展,并将其作为县域经济发展的主导产业和脱贫支柱产业。然而中药材面临种植人员对中药材产业发展认识不足、种植技术水平低、缺乏智慧化生产管理、龙头企业缺失,使得产业在市场竞争中孤立无援等问题,产业发展困难重重。项目自2024年7月开启后,在中国科协农村专业技术服务中心指导下,中国农业工程学会(以下简称学会)主动作为,积极推进项目开展。学会秘书长,项目主持人王应宽研究员情系桑梓,回报家乡,助力乡村产业振兴,组织邀请包括从镇巴走出去的去全国知名专家,先后与镇巴县科协、镇巴县农业农村局、镇巴县科技进步促进中心进行沟通,通过线上、线下形式对当地中药材产业现状及问题清单进行梳理,具体问题如下:中药材种植技术(包括种苗繁育、连作障碍等)及药材加工工艺方面革新能力不足,中药材生产规范性不足、设备不先进、生产效率不高;药材电商供应链、物流建设仍处于较低水平;品牌规划落实不到位,中药材知名度和影响力不高,道地品牌打造亟待加强;科技创新和人才培养有待进一步加强。

专家助力中药材产业高质量发展

学会结合当地中药材产业发展面临的技术痛点、难点问题,组织邀请了中药材种植、加工、药食同源开发、产业发展、智慧化生产、现代设施农业等行业的知名专家赴镇巴县开展实地调研、讲座培训、技术交流、学术研讨等活动,其间还通过线上、线下方式开展了一系列科普活动,具体如下:

在2024年全国科普日系列活动期间,学会主办,镇巴县农业农村局、镇巴县科技进步促进中心、镇巴县科学技术协会承办,智惠行动•百会百县乡村行——“药食同源 助力乡村振兴 为健康保驾护航”公益科普讲座。

12月6日上午,西北农林科技大学教授,博导、陕西省中药材产业技术体系首席专家王渭玲作公益科普讲座:中药材产业现状与高质量发展路径。

12月6日下午,西北农林科技大学信息工程学院院长,教授,博导张宏鸣作公益科普讲座:农业大数据与智慧农业。

12月7日上午,主任药师、国家执业药师,国家中药材产业技术体系咸阳综合试验站站长宋忠兴作公益科普讲座:“食医共俱”---药食同源中药的理论与实践。

12月7日下午,农业农村部规划设计研究院设施农业研究所副所长,博士、研究员李邵作公益科普讲座:现代设施农业在中药材产业中的应用。

“全国科普日”科普活动期间,线上线下均得到了一定的关注,其中讲座直播流量近6000人次,农业工程学报公众号视频流量约3000人次;其余4场科普活动期间,同样以线上线下相结合的形式开展,线上直播流量超过4000人次。

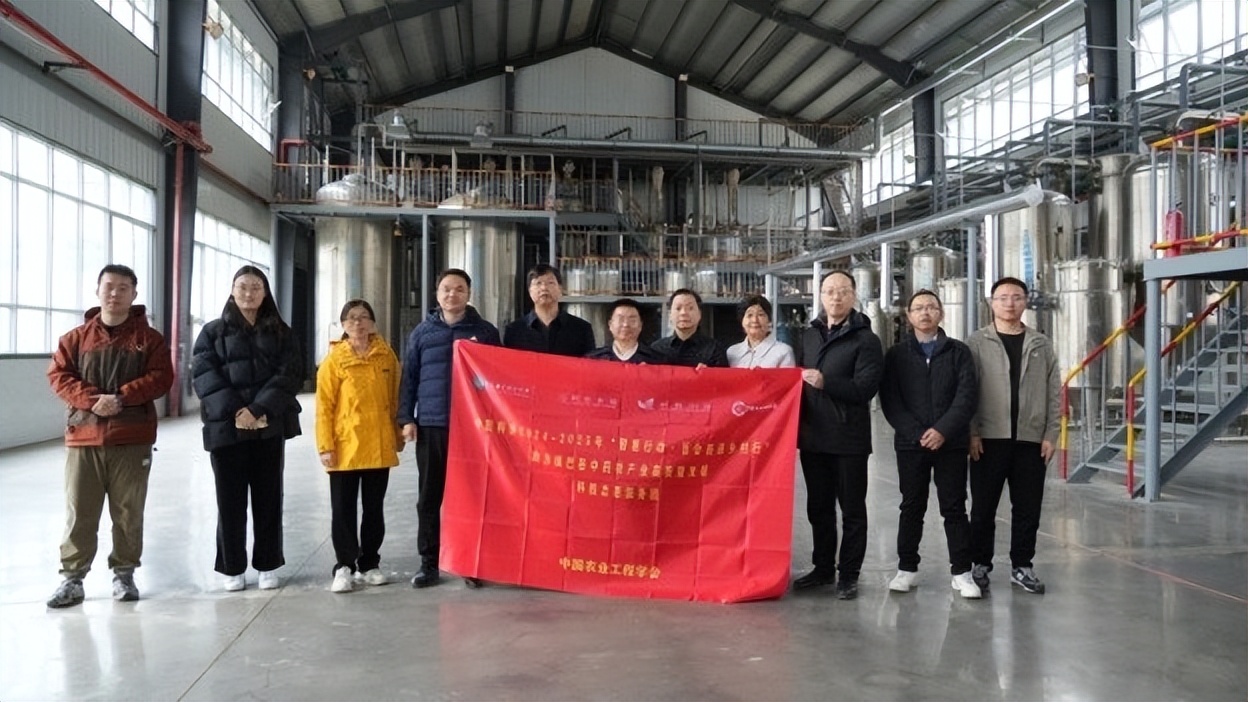

科普活动期间,在镇巴县副县长黄山和镇巴县科技进步促进中心周自杰主任等人陪同下,学会执行秘书长、项目负责人王应宽带队先后参观调研了陕西金慧方中药科技有限公司种苗智慧繁育基地、组培苗室、专家工作站,九阵村集体经济合作社、秦创原(汉中)创新促进中心镇巴分中心(包括中试基地与生产工厂车间、中药材3D数字展厅)等地,通过实地考察、交流、座谈等方式,详细了解了镇巴特色中药材企业生产规模、药材开发现状利用、以及品牌打造、农产品电子商务等实际发展情况,并提出了具体发展建议。

在项目执行过程中,开发了针对淫羊藿、天麻、大黄的科普手册和科普视频,通过对中药材基础知识的科普,让当地群众对其有了新的认知。

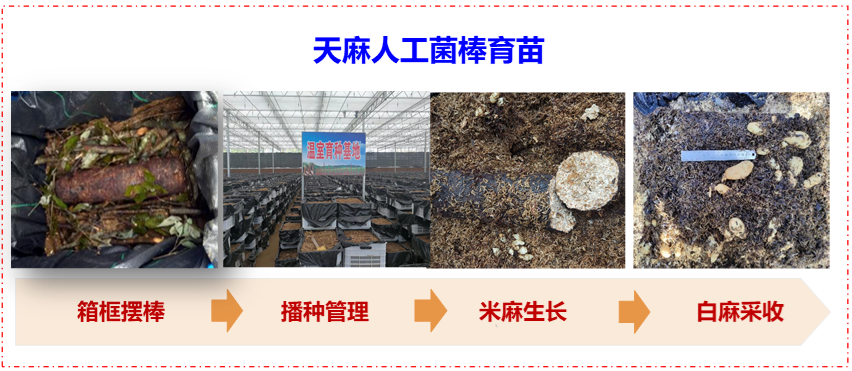

通过前期的充分沟通,根据当地中药材实际种植、发展状况,结合专家考察、调研结果,普遍认为天麻产业菌材问题比较突出,目前传统的种植方法中,天麻生产周期近2年,材麻转换比仅为(5~12)∶1这就意味着天麻在种植过程中,1亩地要使用菌材5~30吨,且菌材必须砍伐10年以上树龄的杂木,对生态环境破坏巨大。随着天麻种植面积的扩大,在提升种植户经济效益的同时,生态环境压力越来越大,菌林矛盾越发突出。因此,提出了引进天麻人工菌棒代替材种植技术,具体为:制作菌棒。采用玉米芯、大豆秸秆、棉籽壳、甘蔗渣等农业废弃物,粉碎后按照一定比例同木屑混合发酵,利用工厂化菌棒生产设备。设施,进行天麻其生密环菌人工菌棒的生产。菌棒在养菌室培养 30~45 天后,即可出库进行天麻育苗和商品麻种植;优选地块。选择海拔 500 m以上地区进行林下仿生栽培。种植区夏拳地温不超过 28 ℃,年降雨量900~1200 m,空气湿度 80%左右;土壤 pH值为4.0~6.5,沙土或砂质壤土,富含腐殖质,具备良好的排水性和透气性能,土壤含水量常年保持 45%~60%;标准定植。中低海拔地区宜 1—2 月定植,高海拔地区宜头年 11—12月和次年 3—5月定植。降雨量多,土壤湿度大地区,菌床宣做成高窄垄,垄底宽 50~60 cm、垄沟底宽 30 cm、垄沟深 30~40 cm,在垄床正中间竖放(顺垄向)放置一根菌棒,菌棒上表层距土表 6~8 cm深;降雨量小,土壤湿度小地区,菌床宣做成宽垄,垄底宽 90~100 cm、垄沟底宽 40 cm、垄沟深 20~30 cm,在垄床正中间横放(垂直垄向)放置菌棒,菌棒上表层距土表 8~10 cm深;强化管理。高海拔区域多参和早春要注意盖草帘或自色地膜来防止冰冻,秋冬季覆盖白地膜来保温延长生长期;中低海拔区域夏季要注意覆盖草帘或黑色地膜,结合田间拉遮阳网,来防止地表土温超过 28 ℃。雨季要注意及时清沟排水防止田间积水和降低菌床湿度,旱季及时浇水增加菌床温度(浇水水温不要超过 28 ℃,且不可漫灌);商品麻采挖。冬麻在10月下旬到12月底(当地初次下霜过后下雪封冻之前),选择晴好天气,根据天麻市场行情,对商品天麻进行采挖和销售。春麻在春季天麻抽薹前进行采挖。以下为相关生产、种植流程。

2025年3月15 -17日,项目负责人王应宽再次组织邀请专家赴镇巴实地调研回访并开展“助力镇巴中药村产业科技服务”座谈会,为当地相关产业献计献策。在调研期间了解到,自天麻种植新技术引进之后,效果显著,具体表现为:替材,保护生态环境。利用玉米芯、作物秸秆、棉籽壳等农业废弃物,工厂化生产蜜环菌人工菌棒,替代了传统砍伐大树种植天麻(完全替代 6 cm 以上大树),解决了传统砍树种植天麻破环生态环境的产业瓶颈;省时,提高生产效率。通过工厂化、标准化生产菌棒,替代了传统菌床(棒)培养(需要1年培养周期),简化天麻生产流程,节省1年生产周期(节省种植周期 50%),实现天麻标准化种植生产,提高生产效率;节本,促进提质增效。大幅节约劳动力和原材料成本(较传统节约30%~40%),大幅提高了天麻药材蛋白质含量(提高近1倍),改进天麻食用口感,天麻素和巴利森苷含量高于药典标准,促进天麻的提质增效,同期又考察了其它中药材的发展状况。

此外,本次专家调研团还推动了2023“智惠行动”助力镇巴县乡村产业高质量发展项目关于茶产业高质量发展规划编制工作。中国农业工程学会在2023年高质量完成了项目任务,依托项目资源,2024年学会持续为镇巴县茶产业发展服务,对接专家帮助编制了《镇巴县茶产业数字化发展规划》(2025—2030),并借此次项目执行之机,开展规划编制成果交流研讨,并组织补充调研,沟通下一步工作安排。王应宽秘书长表示,通过中国科协项目带动,邀请专家调研指导,有利于助推镇巴县乡村产业迈向现代化发展快车道,通过专家项目资源引入、技术支持与市场拓展等多维举措,携手共创镇巴农业农村繁荣新篇章。

该项目的顺利推进、成功完成任务是大家共同努力奋斗的结果,可以总结归纳为以下五点经验。首先,中国科协农村专业技术服务中心为助力镇巴县中药材产业高质量发展项目给予资助和指导,为项目的实施提供了资金保障。其次,中国农业工程学会充分发挥专家和智力资源优势,项目负责人王应宽研究员作全面协调,组织邀请各行业专家进行实地考察,开展科普讲座、学术研讨等活动,解决了一系列当地乡村产业发展所面临的技术难题,为乡村特色产业的发展注入了技术力量。第三,镇巴县农业农村局、镇巴县科技进步促进中心和镇巴县科学技术协会全面协调,积极号召当地乡镇干部、企业技术人员和科技工作者参加培训,针对行业难题找相关专家分析解决,学习专家的理念,注重实践,解放思想,大胆创新,借助科技和专家的智慧,探索科技创新赋能产业体系发展,顺利推进了项目的实施。第四,依靠家乡情结打亲情牌,用好乡贤人才。自项目开启后,从镇巴走出来的项目主持人学会执行秘书长王应宽研究员迅速行动,多管齐下助力桑梓乡村特色产业发展。一方面,通过电话沟通和实地走访调研,深入了解种植现状,直击问题要害;另一方面,广邀国内知名专家,包括从镇巴走出去的专家,针对产业难题定制实用技术方案,针对中药材产业发展过程中的相关技术开展科普讲座,进一步带动了家乡发展的活力。第五,充分利用网络信息技术,采用线上线下结合的讲座培训方式,取得良好成效。

成果亮点

针对天麻生产周期长,材麻转换率低,经济效益不明显等问题,在中国科协农村专业技术服务中心的指导下,项目负责人王应宽邀请知名专家赴镇巴开展学术研讨、讲座培训和实地调研等活动,不仅提升了当地人们对中药材产业的认知,还针对天麻产业菌材问题提出并引进了天麻人工菌棒代替材种植技术。该技术的引进简化了天麻生产流程,缩短了1年的生产周期,在实现天麻标准化种植的同时,提高了生产效率。在后期的探究中,基于天麻药材蛋白质含量、天麻素和巴利森苷的提高,学会和当地企业积极沟通,为充分发挥天麻的经济效益,初步开发了一种天麻制品,为当地产业提升竞争力。

未来规划展望

在天麻标准化种植生产后,可制定相关生产、管理、销售、标准,扩大种植面积,主要实现以下目标:通过“科技服务团+当地龙头企业+天麻合作社”链条,构建从育种到深加工再到销售的全产业链;增加就业岗位300-500个;麻农个体纯收入较传统种植提升30%以上;进一步提升品牌形象。

项目经验分享

该项目的成功召开积极响应了国家乡村振兴政策的号召,感谢中国科协农村专业技术服务中心的支持与指导,让中国农业工程学会能充分利用平台优势,组织邀请专家实地调研、开展讲座培训和学术研讨,针对行业难题逐个分析,并提出相关解决方案。感谢副县长黄山和当地农业科技部门领导的重视和支持,带领当地科技工作者和广大从业人员学习新知识、掌握新技能。该项目的实施,推动了当地乡村特色产业的发展,为以后的项目实施积累了宝贵的工作经验。

农业科技报·中国农科新闻网 记者 胡润田

返回顶部

返回顶部