2025-04-10 15:05:46

一碗看似寻常的蘸水面

背后藏着千年的农耕智慧与

当代后稷们的科研坚守

这里不仅是“中国农科城”

更是中国小麦育种的前沿阵地

当传统美食遇上现代科技

一碗面条的温度里

升腾着土地与科研的完美对话

杨凌,

这座古老而又年轻的城市,

因农耕始祖后稷教民稼穑而闻名,

也因蘸水面赋予了更多的美食故事。

关于蘸水面的起源,

有一种说法是与

古代农耕始祖后稷有关。

相传4000多年前,

后稷在杨凌传授麦作技术:

通过九蒸九晒改良麦粒,

结合蘸水以“三扯”绝技

开创面条新纪元。

这一传说

就像许多古老的传统一样,

被岁月的尘埃轻轻掩盖,

史料未曾详细记载。

但有一点是确信无疑的,

那就是多年来,

在杨凌,

蘸水面

一直是当地人最喜爱的面食之一。

作为中国农耕文明的发祥地之一,这里的农业院校和科研单位为代表的当代“后稷们”为蘸水面的不断发展和创新注入了科技原动力,也为蘸水面的制作提供了优质的原料。

一粒种子的诞生,承载的是杨凌小麦育种家夜以继日的钻研和努力,是百姓的温饱和梦想,更是一座城市的生命与活力。而让人们津津乐道、口口相传的杨凌“蘸水面”,正在奋力展现一粒“杨凌种”的科技力量。

多年来,美食爱好者对它的第一印象就是“面条好,劲道,弹”。而这碗“好面”的得来依靠于蘸水面多年以来的原料意识:“好麦出好面”。

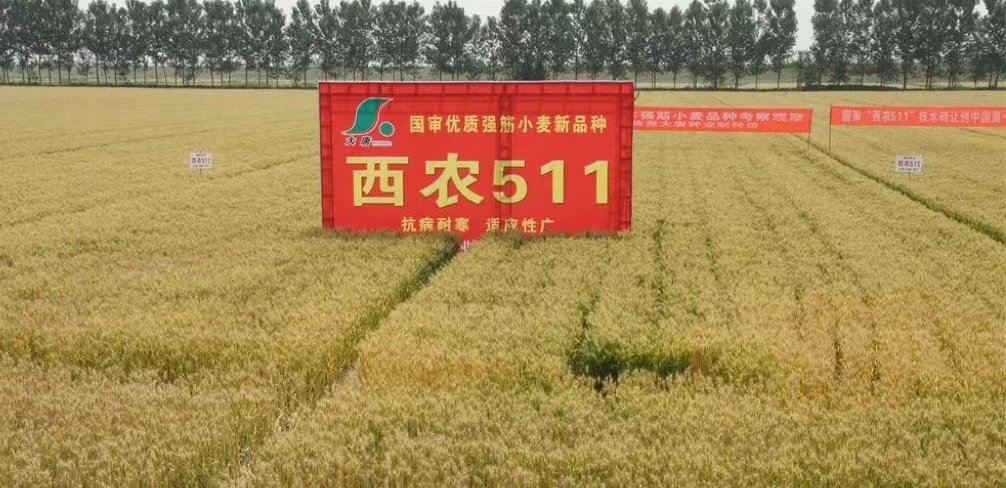

1985年,“小偃6号”获得国家发明一等奖。这个品种已成为我国小麦育种的重要骨干亲本,衍生出50多个品种,包括大名鼎鼎的“西农979”“西农511”等。

优质、多抗的西农小麦深入人心。其中,“西农979”用“成绩”印证了这一点,它以优质强筋为标签,种植区域已遍及陕、豫、皖、苏、鄂、冀、渝等7省市,已成为全国第三大种植品种。

“人的头脑往往是健忘的,但人的肠胃是有记忆的。”杨凌食文化研究会会长李晓武说,筋度高是“西农226”与生俱来的特点,是它“变身”优质蘸水面最大的原料。

一碗蘸水面,半部种业史。

从后稷教民稼穑时掀起的麦浪,

到试验田里舞动的青苗穗影,

再到案板上揉搓出的绵长麦香,

四千年农耕血脉,

始终在这片热土上奔涌不息。

如今的蘸水面里,

既沉淀着黄土高原的日月风霜,

也跃动着当代“稷官”的智慧灵光。

这根后稷“扯”出来的面,

以科技为弦,传承为弓,

在新时代的餐桌上

奏响一曲生生不息的农耕长歌。

4月11日—15日,

以“舌尖杨凌·面韵千年”为主题的

杨凌蘸水面品鉴活动暨“面韵秦风”文化节

将在陕西省杨凌示范区

杨陵区李台街道陈小寨盛大启幕,

快来尝尝这根劲道十足的蘸水面!

筷子挑起时,

面身如游龙抖鳞般簌簌震颤,

蘸入红亮酸辣的汤底一荡,

麦香便裹着椒麻在舌尖炸开,

满足感席卷心头。

这碗穿越千年的滋味,

等您来“咥”!

农业科技报·中国农科新闻网记者:杨耀军 耿苏强 谷幸

返回顶部

返回顶部