2025-06-25 17:21:37

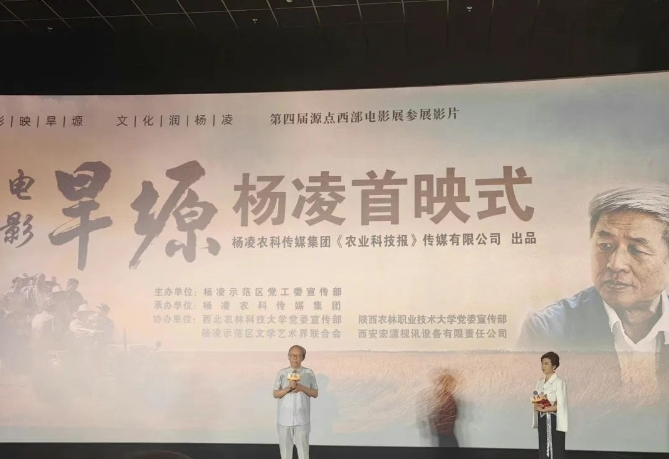

6月25日,电影《旱塬》杨凌首映式在杨凌万达影城举行,西北农林科技大学二级教授樊志民对电影给予了高度评价,他说《旱塬》这部电影成功地再现和塑造了一个农业推广专家的真实与感人形象。

因为在农林院校多年参与职称评审的缘故,樊志民表示,他发现专家学者大致可以分为三种类型:一是从事基础理论与学术研究者。他们常在实验室、图书馆间;西装革履、讲普通话,肤色白净,容易立大课题、发高水平的文章;二是从事生物(农林果蔬畜牧)育种者。常在场站圃畦间;衣着便于下田,讲话常在四、八频道间转换,肤色稍重些,掌握关键技能,但因育种周期较长、不可控因素较多,预期成果成败难以料定;三是农业科技推广者。他们常在乡野山林间,衣着和农民差不多,讲地道方言,肤色黝黑,以适应地区产业百姓需求为出发点,没有严格的专业领域和高水平的学术成果。

他说,曾很长一段时间不知何以如此?慢慢地才知道是长期适应不同服务与教育对象之结果。目前涉农高校占主导或优先选择的是从事基础理论研究;其次是从事科技研发;最后才是从事推广应用工作,当然这和当前流行的评价激励机制有很大关系。

樊志民说,他曾在电影《旱塬》剧本研讨会上说过李立科的农业科技推广贡献某种程度上不在赵(洪璋)、袁(隆平)之下。李先生要把赵、袁科学研究的成果、试验田育出来的品种,推介给普罗大众。其科技含量可能没有袁先生、赵先生那么高,但是它是农业科技成果落地的必须环节。医学领域现在有全科医生的说法,他们往往是一批具有独特的态度、综合的技能、拿手的本领的人。农业科技推广的这些人,实际上类似于全科医生,反倒能力更强,农民遇到什么问题,就能解决什么问题。这样的能力不是凭空而来的,是长期实践,解决了一系列疑难杂症以后总结出来的。所以这类人才的出现,不是在课堂上培养出来的,是一种长期积淀的结果,是一种多学科、多种能力聚集的化身。就此而言,这种人实际上是最为难能可贵的。

樊志民评价说,李立科能当农科院副院长,实际上说明人家的业务能力、行政能力、群众基础,都不会差。这种人,在我们的农业科技界越来越少了,它给农业带来的问题与风险也是很严重的!这或正是我们今天纪念李立科的意义之所在。

樊志民说,杨凌可写的农业科学家很多,电影《旱塬》开了一个头,希望有更多的涉农影视作品不断推出与涌现,为更多的当代后稷树碑立传。

返回顶部

返回顶部