2025-07-15 16:44:05

摘要: 本文就中国农业科技融资供需失衡的现实矛盾,系统分析了传统金融模式与农业科技创新特性之间的结构性错配,包括风险收益失衡、资产结构错配及市场机制缺位。通过国际经验与国内创新案例,提出五大赋能路径,进一步探讨ESG投资本土化标准与绿色金融产品创新,最终构建“制度创新-市场建设-工具开发-生态协同”四位一体的政策建议体系。实现农业科技与金融的深度融合,推动从短期套利向长期价值共生的投资逻辑转变,从而助力我国在2030年前形成万亿级农业科技融资生态,提升粮食安全自主可控能力。

关键词:农业科技金融、金融供给侧改革、赋能路径

基于金融供给侧改革视角,我们有必要系统分析农业科技领域融资难的结构性矛盾,梳理风险投资、政策性金融、债权创新、资本市场等多元赋能路径,并提出构建适配性金融生态的具体建议,为打通农业科技融资“最后一公里”提供解决方案。

一、时代命题:农业科技融资的结构性困境与破局意义

在全球粮食安全形势日趋严峻的背景下,农业科技创新已成为大国竞争的战略制高点。联合国粮农组织(FAO)《2024年世界粮食与农业状况》报告指出,为满足人口增长需求,到2050年全球粮食产量需增加70%。而传统农业增长模式已触及资源环境天花板。中国作为人口大国,2023年粮食进口量达1.6亿吨,对外依存度持续攀升,凸显农业科技自主创新的紧迫性。

(一)农业科技创新的资本困境

中国农业科学院最新研究显示,我国农业科技研发投入强度仅为0.76%,显著低于2.4%的全社会平均水平。这种投入不足直接导致了重点作物育种周期比发达国家长3-5年,智能农机装备市场外资品牌占有率仍超60%,农业科技成果转化率比美国低22个百分点。深层次矛盾体现在三个维度:

1. 风险收益失衡

农业科技项目平均投资回收期达7.3年(IT行业为3.2年),但成功率不足30%。以基因编辑育种为例,从实验室研究到品种审定至少需8年,期间需持续投入数亿元,而最终可能因政策调整而无法产业化。

2. 资产结构错配

中国人民银行2023年小微企业融资调查显示,农业科技企业平均无形资产占比达58%,但银行接受的抵押物中专利等知识产权占比不足5%。例如某农业无人机企业拥有127项专利,但因缺乏厂房设备抵押,银行贷款申请被拒7次。

3. 市场机制缺位

全国现有农业技术交易市场年成交额仅217亿元,不足高新技术交易市场的6%。品种权、农业大数据等新型资产缺乏定价标准,导致资本不敢轻易介入。

(二)国际经验镜鉴

荷兰通过"金三角"模式(政府+银行+科研机构)发展设施农业,使仅占国土面积0.04%的温室贡献了全国35%的农产品出口额。其关键在于设立农业创新基金(AIF)提供15年期低息贷款;建立花卉品种权交易所实现知识产权证券化;开发农业气象衍生品对冲自然灾害风险。

以色列则形成了独特的"基布兹+风险投资"体系,农业科技企业获得VC支持的比例高达42%,这一比例远超我国目前的8.7%。

二、金融供给侧改革:五大赋能路径的实践探索

(一)风险投资:从"狩猎者"到"培育者"的角色进化

1. 投资热点迁移图谱

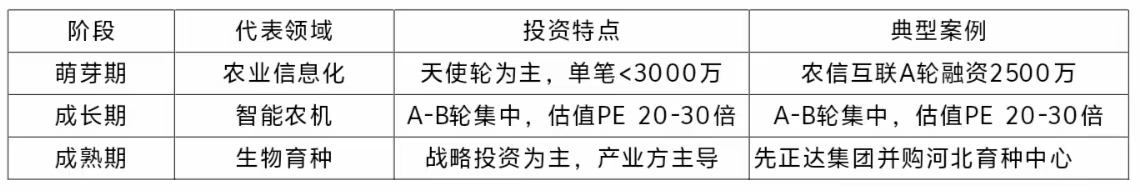

清科研究中心数据显示,2020-2023年农业科技领域融资事件年均增长率达43%,呈现明显阶段性特征:

2. 新型投资范式涌现

技术对赌协议:科迪华资本投资某微生物肥料企业时,约定菌种存活率每提升5%释放下一轮资金。

产业孵化器模式:大北农生物技术孵化器提供"实验室-中试基地-商业推广"全链条服务。

影响力投资:红杉资本设立5亿美元农业碳中和基金,要求被投企业碳减排量年增15%。

3. 风险控制体系创新

头部机构已建立农业专属尽调清单:从技术维度上有品种审定进度(已完成几代选育),田间测试数据(对比对照组增产率)和生物安全等级(转基因成分检测报告)。从市场维度,需考察目标区域种植习惯匹配度,农资经销商渠道渗透率以及价格敏感度测试结果。从政策维度上有技术路线是否符合“中央一号文件”导向,地方补贴政策持续性评估和国际贸易壁垒预警(如欧盟CRISPR监管)。

(二)政策性金融:构建风险分层体系

1. 财政资金杠杆放大机制

农业农村部"科创贷"项目通过三层风险分担,即中央财政提供40%风险准备金,省级财政配套30%贴息,市县财政给予20%担保费补贴。该政策实施三年来,带动银行贷款余额增长17倍,不良率控制在0.68%。

2. 引导基金市场化改革

江苏省农业科技成果转化基金采用"负面清单+跟投激励",即禁止投资房地产等非农领域(负面清单);社会资本领投项目可获超额收益60%奖励(原为30%);建立容错机制,允许30%的项目出现亏损。改革后基金规模从10亿扩至45亿,撬动社会资本比例从1:1提升至1:3.8。

(三)债权工具创新:突破抵押物困局

1. 知识产权金融化实践

评估突破:北京知识产权交易所开发农业专利"五维评价模型"(技术先进性、市场前景、法律状态、产业化难度、替代风险)。

交易创新:海南国际热带农产品交易中心试行品种权份额化交易,单个水稻品种权可拆分为100万份进行流通。

风险缓释:中国人保推出"农业专利侵权责任险",保费率为评估值的1.2-2.5%。

2. 供应链金融3.0模式

对比传统模式的进化路径:

A[1.0核心企业担保] --> B[2.0物联网数据质押]

B --> C[3.0区块链信用穿透]

C --> D[实时种植数据确权]

D --> E[智能合约自动放款]

中化农业MAP平台通过该模式,实现从下单到放款最快2小时,服务农户超12万户。

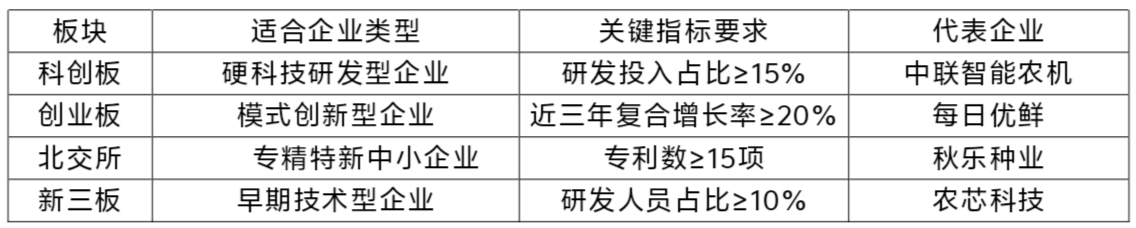

(四)资本市场:全生命周期服务

1. 上市路径差异化选择

2. 并购重组活跃度提升

2023年农业科技领域并购金额达487亿元,呈现三大趋势:一是横向整合:隆平高科收购联创种业,市占率提升至18%。二是纵向延伸:牧原股份并购智能饲喂设备商,降低成本13%。三是跨界融合:阿里巴巴入股极飞科技,构建"数字农业云"生态。

三、深度议题:金融技术的融合创新

(一)估值方法论革命

1. 传统估值模型失灵

DCF模型在农业科技应用中的三大缺陷,即技术成熟度难以量化折现率,政策变动影响现金流预测和生物资产特殊成长曲线被忽视。

2. 新型评估框架构建

建议采用"三阶段复合估值法":

V = \sum_{t=1}^{3} \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{TV}{(1+r)^3} + OV

其中:

CF_t:各阶段预期现金流(需调整技术转化概率)

TV:终值(采用实物期权法计算)

OV:期权价值(政策红利、生态价值等)

某基因编辑企业应用该模型后,估值较PE法提升42%,更能准确反映其品种储备价值。

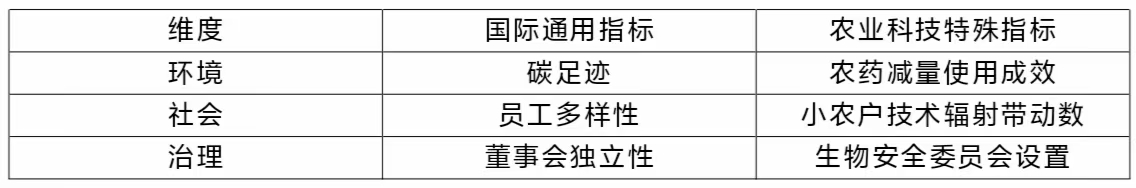

(二)ESG投资标准本土化

1. 中国特色指标体系

2. 绿色金融产品创新

碳汇期货:广州期货交易所开展橡胶林碳汇合约试点。

可持续发展债券:新希望发行首单"养殖减排"专项债。

生态补偿信托:云南普洱茶产区建立古茶树保护信托。

四、政策建议:构建四位一体支持体系

(一)制度创新层

1. 建立农业科技金融创新试验区

建议在海南、成都等先行区试点,开展植物新品种权跨境交易,允许农业科技企业发行"双层股权"股票,设立科技成果转化税收抵扣(最高可抵50%研发支出)。

2. 完善法律保障体系

制定《农业科技融资促进条例》,明确生物资产抵押法律效力,建立农业技术侵权快速裁决机制。

(二)市场建设层

1. 打造全国性农业技术交易平台

构建"确权-评估-交易-托管"全流程服务体系,开发农业知识产权证券化产品,建立做市商制度保障流动性。

2. 培育专业服务机构

发展农业技术经纪人队伍,建立国家级农业科技评估师认证体系,组建农业专利联盟防御专利狙击。

五、未来展望:迈向农业科技金融新生态

当金融基因与农业科技深度融合,将催生三大变革浪潮。一是投资逻辑重构。从"短期套利"转向"长期价值共生",头部机构已开始调整其策略(高瓴资本设立10年期农业科技基金,红杉资本将农业项目退出周期预期延长至7-10年,中金公司开发"农业技术成熟度曲线"投资时钟)。二是金融工具进化。前沿探索方向包括基于卫星遥感的产量保险衍生品、农业数据资产质押融资和基因编辑技术责任险。三是全球格局重塑。中国有望通过"技术+金融"双轮驱动,到2030年实现农业科技融资规模突破万亿的目标,培育50家以上国际领先的农业科技企业,将粮食自给率提升至92%以上。

正如诺贝尔经济学奖得主迈克尔·克雷默所言:"21世纪的农业革命,将是生物技术、数字技术与金融工程的完美融合。"在这场关乎人类命运的创新征程中,中国金融业理应成为关键的催化剂和稳定器。 作者:张智喻

参考文献:

1. 农业农村部. (2023). 《关于金融支持农业科技创新的指导意见》

2. 中国人民银行, 中国银保监会, 中国证监会, 国家外汇管理局. (2022). 《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》银发〔2022〕1号

3. 中国农业科学院. (2024). 《中国农业科技金融发展报告2023》中国农业出版社

4. 国家统计局.《中国农村统计年鉴2023》中国统计出版社

5. 深交所上市公告.隆平高科. (2023). 《关于水稻新品种权质押融资的公告》

6.《金融研究》期刊.张林秀, 刘承芳. (2023). 《农业科技金融供需匹配机制研究——基于全国农村固定观察点数据的实证分析》

7. 清科研究中心研究报告. (2023). 《2023年中国农业科技投资白皮书》

作者简介:

张智喻,男,汉族,1976年2月出生,陕西吴起人,陕西师范大学汉语言文学专业毕业,穆尔西亚大学MFM(金融管理硕士),西安交通大学DBA(工商管理博士),先后荣获“第三届陕西诚信奖”、“创新陕西年度人物”、“陕西十大杰出经济人物”、“陕西经济十大最具影响力诚信人物”、“和谐中国十大影响力企业家”等荣誉奖项,并曾担任陕西省企业信用协会第二届副会长、陕西省经济发展促进会2008-2011年度副会长、陕商理事会2008-2011年度副理事长等职务。现任财经时代(陕西)企业运营管理有限公司总裁,西安翻译学院国际商学院企业导师。

返回顶部

返回顶部