——西北大学现代学院实践团杨凌十日行绘就"耕读兴农"画卷

2025-07-21 18:34:48

7月12日至22日,西北大学现代学院“耕读兴农•渭水薪声”暑期社会实践团在杨凌示范区开展为期十天的实践活动。从探寻农耕文明根脉到解码乡村振兴实践,从对话农业创新先锋到关怀福利院老人,实践团以脚步丈量土地,用行动诠释“耕读兴农”的内涵,在这片农业热土上留下了青春奋斗的足迹。

实践团首站与杨陵区团委完成对接,为十天行程奠定基础。随后,成员们走进杨凌教稼名人馆,在杨凌示范区文联秘书长李俊辉老师的讲解中追溯农耕文明起源,聆听赵洪璋院士、王辉教授等农业科学家“把论文写在大地上”的故事,深刻理解杨凌作为“农业圣地”的历史底蕴;探访国立西北农林高等专科学校附设高职红色教育基地,通过抗战时期的文物与事迹,感受革命先辈的爱国情怀与奋斗精神,接受红色精神洗礼。

在现代农业探索中,实践团走进嘻哈农园,与陕西省劳动模范王中来交流农业创新路径,见证其带领合作社从30亩土地发展至800多亩规模的奋斗历程,体悟“社会主义是干出来的”的深刻内涵;打卡西北农林科技大学博览园,在昆虫馆、动物馆与农业历史馆中,融合农业科学与自然生态知识,深化对生态保护与传统农业智慧的认知。

乡村调研是此次实践的重要篇章。成员们走进姜嫄村,与村民促膝长谈,收集农耕文化传承数据,在老农具与口述故事中触摸传统耕作技艺的温度;深入田西村,与村干部对话发展历程,从“基础奠基”到“多元破局”的转变中,解码乡村振兴的“田西样本”,理解产业兴村与民生提质的协同之道。此外,实践团还拜访了中国作家协会会员、著名作家、杨凌示范区文联主席、电视剧《关中匪事》原著作者贺绪林老师。在文学与地域文化的碰撞中,学习“扎根土地写故事”的创作理念。

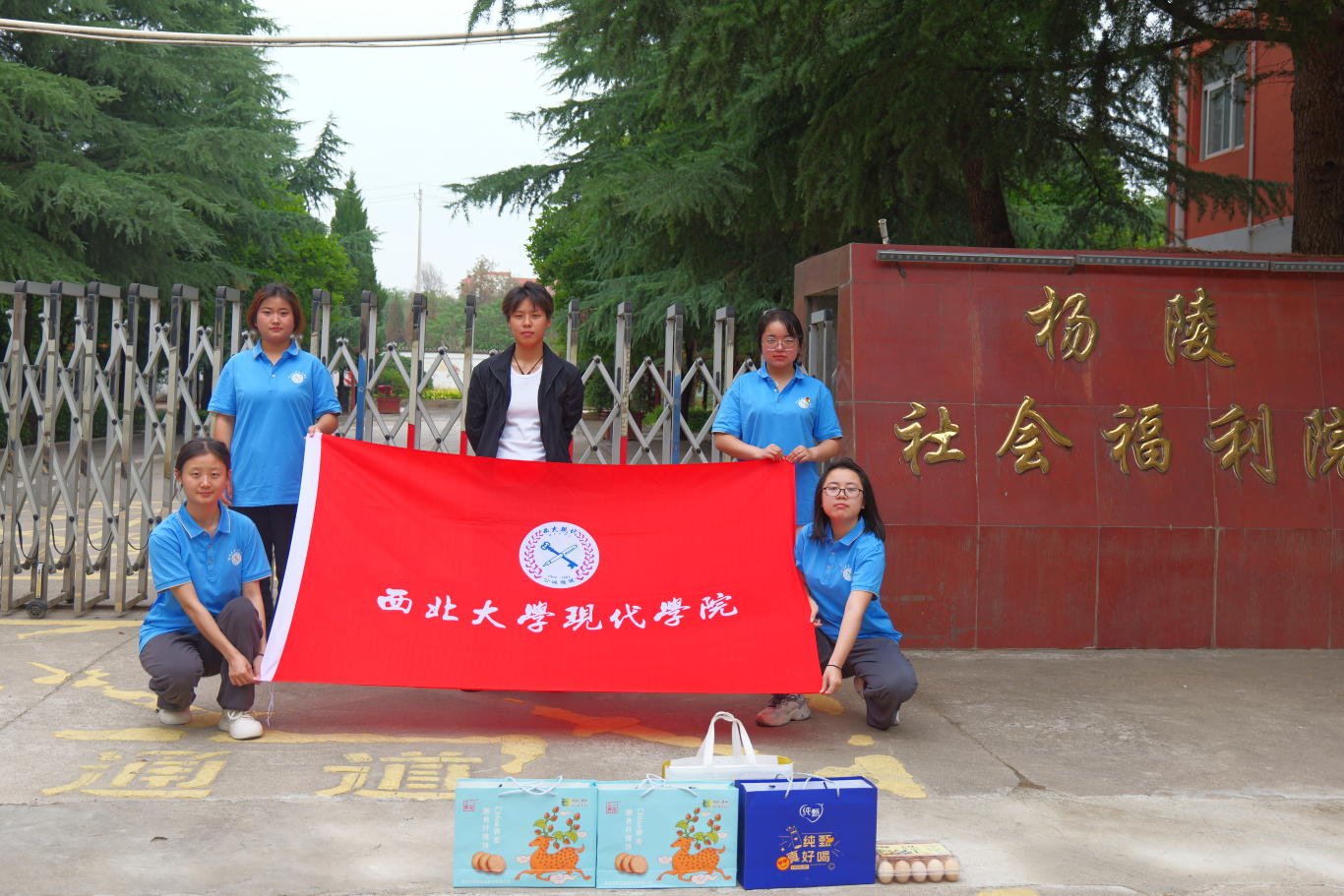

行程尾声,实践团走进杨凌社会福利院,为老人们送去慰问品,陪伴他们闲话家常,在倾听与互动中感受到老人们对陪伴的期盼,更坚定了用行动传递温暖的决心。

十天实践让成员们深刻认识到,“耕读兴农”不仅是一句口号,更是一份扎根土地的责任与担当。从农耕文明的厚重到乡村振兴的活力,从农业科技的创新到人文关怀的温度,每一处见闻都让青年学子明白:乡村振兴需要理论与实践的结合,更需要一代代人的坚守与传承。青年当以知促行,将所学融入土地,用青春力量为农业发展、乡村振兴贡献智慧。

此次实践活动得到多方支持:杨陵区揉谷镇田西村村委员会为乡村调研提供便利,农业科技报强农信息科技有限公司全程提供专业指导,共青团杨陵区委员会统筹协调保障行程。实践团对此表示衷心感谢,正是这些支持让实践活动得以顺利开展,让成员们在真实的社会课堂中收获成长。

青春的脚步从未停歇,“耕读兴农”的种子已在心中生根。实践团将带着此次收获,继续深耕专业知识,以更饱满的热情投身乡村振兴事业,让青春之花在祖国需要的地方绽放。(文/李奕晨 图/田雨阳)

返回顶部

返回顶部